「外傷後ストレス障害」の版間の差分

Takumitsutsui (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| (3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

<div align="right"> | <div align="right"> | ||

<font size="+1">筒井 | <font size="+1">[http://researchmap.jp/takumi_tsutsui 筒井 卓実]、[http://researchmap.jp/read0002517 飛鳥井 望]</font><br> | ||

''公益財団法人東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト<br> | ''公益財団法人東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト<br> | ||

DOI:<selfdoi /> | DOI:<selfdoi /> 原稿受付日:2012年10月11日 原稿完成日:2012年11月17日 更新日::2014年10月6日<br> | ||

担当編集委員:[http://researchmap.jp/tadafumikato 加藤 忠史](独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)<br> | 担当編集委員:[http://researchmap.jp/tadafumikato 加藤 忠史](独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)<br> | ||

</div> | </div> | ||

| 10行目: | 10行目: | ||

同義語:[[心的外傷後ストレス障害]] | 同義語:[[心的外傷後ストレス障害]] | ||

{{box|text= 外傷後ストレス障害は犯罪被害、災害などが契機となり起きる精神障害である。症状は[[侵入(再体験)]]、[[回避]]、[[認知と気分の陰性の変化]]、[[覚醒度と反応性の著しい変化]]の4つの症状クラスターに大別される。「侵入(再体験)」はフラッシュバック、悪夢、解離性フラッシュバック、[[想起]] | {{box|text= 外傷後ストレス障害は犯罪被害、災害などが契機となり起きる精神障害である。症状は[[侵入(再体験)]]、[[回避]]、[[認知と気分の陰性の変化]]、[[覚醒度と反応性の著しい変化]]の4つの症状クラスターに大別される。「侵入(再体験)」はフラッシュバック、悪夢、解離性フラッシュバック、[[想起]]刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」はトラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」は解離性健忘、自分自身や他者、世界に対する持続的で過剰に否定的な信念や予想、自分自身や他者への非難につながるトラウマ体験の原因や結果についての持続的で歪んだ認識、持続的な陰性の感情状態(恐怖、戦慄、怒り、罪悪感、恥など)、重要な活動への関心または参加の著しい減退、他者から孤立しているまたは疎遠になっている感覚、陽性の情動を体験することが持続的にできないこと(幸福や満足、愛情を感じることができないことなど)、「覚醒度と反応性の著しい変化」はイライラ感、無謀または自己破壊的な行動、過度の警戒心、過剰な驚愕反応、集中困難、[[睡眠]]障害からなる。症状評価は[[自記式質問紙法]]と[[構造化面接法]]があり、目的により使い分ける。治療は大きく[[薬物療法]]と[[心理療法]]に大別される。薬物療法では[[選択的セロトニン再取り込み阻害薬]] がランダム化比較試験の結果から第一選択薬として推奨され、本邦ではパロキセチンのみが適応を認可されている。 心理療法では[[トラウマ焦点化認知行動療法]](PE療法など)や[[EMDR]]([[Eye Movement Desensitization and Reprocessing]],[[眼球運動による脱感作と再処理法]])がランダム化比較試験で有効性が示されている。2005年の全米疫学調査では生涯有病率は男性3.6%、女性9.7%だった。トラウマ体験の違いによりPTSD発症率に差があること、PTSDに他の精神障害が併存しやすいことが知られている。病態メカニズムについて神経生理、神経内分泌、脳画像、遺伝子などの研究が行われている。[[恐怖条件づけ]]に関連した[[扁桃体]]、[[内側前頭前野]]と[[海馬]]を含むfear-circuitが症状発生メカニズムに関連した神経回路として想定されており、それを支持する脳画像研究結果が存在する。遺伝子研究においては現時点でPTSDに決定的な影響を与える遺伝子は同定されていない。}} | ||

==PTSDとは== | ==PTSDとは== | ||

| 16行目: | 16行目: | ||

外傷後ストレス障害とは生命にかかわるような危険や深刻な怪我、あるいは性的暴力などを体験したり、そのような光景を目撃したり、身近な人に起きたことを知ること([[トラウマ体験]])が契機となり特徴的なストレス症状が生じる障害のことである。DSM-5には暴行(身体への攻撃、強盗、ひったくり、幼児期の身体的虐待)、性的暴力(無理強いされた性交、アルコールや薬物で興奮を高めた性交、虐待的な性的接触、身体接触を伴わない性的虐待、性的目的のための人身売買)、交通事故、天災・人災、誘拐、人質、テロ攻撃、拷問、戦争への参加・捕虜となること、外傷的医療事象(術中覚醒、アナフィラキシーショックなど)が例示されている。[[wikipedia:ja:アメリカ精神医学会|アメリカ精神医学会]](American Psychiatric Association)の[[精神疾患の診断と統計の手引き]](Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, [[DSM]])と[[wikipedia:ja:世界保健機関|世界保健機関]](WHO)の[[wikipedia:ja:国際疾病分類|国際疾病分類]](International Statistical Classification of Disease: [[wikipedia:ICD|ICD]])に診断基準が示されている。 | 外傷後ストレス障害とは生命にかかわるような危険や深刻な怪我、あるいは性的暴力などを体験したり、そのような光景を目撃したり、身近な人に起きたことを知ること([[トラウマ体験]])が契機となり特徴的なストレス症状が生じる障害のことである。DSM-5には暴行(身体への攻撃、強盗、ひったくり、幼児期の身体的虐待)、性的暴力(無理強いされた性交、アルコールや薬物で興奮を高めた性交、虐待的な性的接触、身体接触を伴わない性的虐待、性的目的のための人身売買)、交通事故、天災・人災、誘拐、人質、テロ攻撃、拷問、戦争への参加・捕虜となること、外傷的医療事象(術中覚醒、アナフィラキシーショックなど)が例示されている。[[wikipedia:ja:アメリカ精神医学会|アメリカ精神医学会]](American Psychiatric Association)の[[精神疾患の診断と統計の手引き]](Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, [[DSM]])と[[wikipedia:ja:世界保健機関|世界保健機関]](WHO)の[[wikipedia:ja:国際疾病分類|国際疾病分類]](International Statistical Classification of Disease: [[wikipedia:ICD|ICD]])に診断基準が示されている。 | ||

症状は[[侵入(再体験)]]、[[回避]]、[[認知と気分の陰性の変化]]、[[覚醒度と反応性の著しい変化]]の4つの症状クラスターに大別される。「侵入(再体験)」はフラッシュバック、悪夢、解離性フラッシュバック、[[想起]]刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」はトラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」は解離性健忘、自分自身や他者、世界に対する持続的で過剰に否定的な信念や予想、自分自身や他者への非難につながるトラウマ体験の原因や結果についての持続的で歪んだ認識、持続的な陰性の感情状態(恐怖、戦慄、怒り、罪悪感、恥など) | 症状は[[侵入(再体験)]]、[[回避]]、[[認知と気分の陰性の変化]]、[[覚醒度と反応性の著しい変化]]の4つの症状クラスターに大別される。「侵入(再体験)」はフラッシュバック、悪夢、解離性フラッシュバック、[[想起]]刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」はトラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」は解離性健忘、自分自身や他者、世界に対する持続的で過剰に否定的な信念や予想、自分自身や他者への非難につながるトラウマ体験の原因や結果についての持続的で歪んだ認識、持続的な陰性の感情状態(恐怖、戦慄、怒り、罪悪感、恥など)、重要な活動への関心または参加の著しい減退、他者から孤立しているまたは疎遠になっている感覚、陽性の情動を体験することが持続的にできないこと(幸福や満足、愛情を感じることができないことなど)、「覚醒度と反応性の著しい変化」はイライラ感、無謀または自己破壊的な行動、過度の警戒心、過剰な驚愕反応、集中困難、[[睡眠]]障害からなる。DSM‐5では侵入(再体験)症状1項目以上、回避症状1項目以上、認知と気分の陰性の変化から2項目以上、覚醒度と反応性の著しい変化2項目以上が1ヶ月以上持続し、強い苦痛ないし生活上の機能障害を伴うとPTSDと診断される。 | ||

尚、6歳以下の小児の基準が設けられており、自身または養育者に起こったトラウマ体験により、「侵入(再体験)」:フラッシュバック、解離性フラッシュバック(再演される遊びとして表現されることがある)、悪夢(恐ろしい内容がトラウマ体験と関連していることを確認できないことがある)、[[想起]]刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」:トラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」:陰性の情動状態(恐怖、罪悪感、悲しみ、恥、混乱) | 尚、6歳以下の小児の基準が設けられており、自身または養育者に起こったトラウマ体験により、「侵入(再体験)」:フラッシュバック、解離性フラッシュバック(再演される遊びとして表現されることがある)、悪夢(恐ろしい内容がトラウマ体験と関連していることを確認できないことがある)、[[想起]]刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」:トラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」:陰性の情動状態(恐怖、罪悪感、悲しみ、恥、混乱)の大幅な増加、遊びの抑制を含め、重要な活動への関心または参加の減退、社会的な引きこもり行動、陽性の情動の表出の持続的減少、「覚醒度と反応性の著しい変化」:イライラ感、過度の警戒心、過剰な驚愕反応、集中困難、[[睡眠]]障害が生じる。侵入(再体験)症状1項目以上、回避症状または認知と気分の陰性の変化から1項目以上、覚醒度と反応性の著しい変化2項目以上が1ヶ月以上持続し、強い苦痛ないし両親・同胞・養育者・友人などとの関係や学校活動における機能障害を伴うとPTSDと診断される。 | ||

== 症状と診断 == | == 症状と診断 == | ||

診断基準はDSMと[[ICD]] | 診断基準はDSMと[[ICD]]共に収載されているが、研究では前者の診断基準が用いられることが多い。DSMの最新版はDSM-5であるが、著作権の問題があり診断基準を示すことができない。このため、前版であるDSM-IV-TR(表参照)からの改訂について下記に述べる。 | ||

尚、PTSDは他の[[精神障害]]とは異なり、診断基準に外傷的出来事への曝露が含まれている。症状が診断基準を満たしても、出来事がA基準を満たさなければ、[[適応障害]]と診断するようにDSM‐5では教示されている。その一方で、出来事がA基準を満たしていても、出現した症状が他の精神障害の診断基準を満たしたときはその診断を下す、もしくはPTSDと併記しなければならない。 <br> | 尚、PTSDは他の[[精神障害]]とは異なり、診断基準に外傷的出来事への曝露が含まれている。症状が診断基準を満たしても、出来事がA基準を満たさなければ、[[適応障害]]と診断するようにDSM‐5では教示されている。その一方で、出来事がA基準を満たしていても、出現した症状が他の精神障害の診断基準を満たしたときはその診断を下す、もしくはPTSDと併記しなければならない。 <br> | ||

| 172行目: | 171行目: | ||

Prolonged exposure therapy | Prolonged exposure therapy | ||

:Foaが開発したPE療法は情動処理理論に基づいたPTSDの治療法である。週1回90-120分のセッションを10-15週で、 心理教育、不安に対するための呼吸法、実生活内曝露(回避的状況に徐々に接近し馴化を図る)、イメージ曝露(トラウマ体験記憶の想起陳述)、プロセッシング(非機能的認知の修正) | :Foaが開発したPE療法は情動処理理論に基づいたPTSDの治療法である。週1回90-120分のセッションを10-15週で、 心理教育、不安に対するための呼吸法、実生活内曝露(回避的状況に徐々に接近し馴化を図る)、イメージ曝露(トラウマ体験記憶の想起陳述)、プロセッシング(非機能的認知の修正)を行う。多数のランダム化比較試験で有効性が証明されており<ref><pubmed>20546985</pubmed></ref>、Asukaiらが行った日本国内のランダム化比較試験においても有効性が証明されている<ref><pubmed>21171135</pubmed></ref>。治療の効果量に関する日本におけるデータは海外の先行研究に匹敵するものであった。 | ||

===== 認知処理療法 ===== | ===== 認知処理療法 ===== | ||

| 216行目: | 215行目: | ||

=== 神経生理学的知見 === | === 神経生理学的知見 === | ||

PTSDの侵入(再体験)、覚醒度と反応性の著しい変化は トラウマ体験に対する[[恐怖条件づけ| | PTSDの侵入(再体験)、覚醒度と反応性の著しい変化は トラウマ体験に対する[[恐怖条件づけ|恐怖条件づけ]]とみなすと理解しやすく、曝露療法が有効であることも恐怖条件づけの[[消去]]現象と考えると理解しやすい。恐怖条件づけを司る[[扁桃体]]と[[内側前頭前野]]との連絡についての解剖学的知見や内側[[前頭前野]]の破壊が恐怖の消去を阻害することを示した動物実験からの知見などが集積され、現在は扁桃体、内側前頭前野、[[海馬]]などを含んだ神経回路(fear-circuit)モデルが想定されている(右図)。神経回路モデルに関して形態学的な研究も行われている。PTSDと診断された者の[[海馬体積]]が小さいという報告と差を認めないとする報告がある。CAPS>65の重症PTSD患者とその一卵性双生児(トラウマ体験に曝露されていない)における海馬が共に小さいことが示され、海馬体積はPTSDの病態に影響を与えている[[脆弱因子]]である可能性も示唆されている<ref><pubmed>12379862</pubmed></ref>。また、同様の一卵性双生児の研究で、PTSDの影響によるpregenual anterior cingulate cortexの体積減少の可能性も示唆されている<ref><pubmed>17825801</pubmed></ref>。 | ||

その他、PTSDが[[ストレス反応]]であるとの観点からストレスホルモンについての研究がなされている。24時間血漿[[コルチゾール]]値で夜間と早朝のベースラインレベルがうつ病患者や健常対照群と比較して有意に低く、[[視床下部-下垂体-副腎皮質系]](hypothalamic-pituitary-adrenal:HPA系)機能の調節異常が示唆されている。また、デキサメタゾン抑制試験によるコルチゾール分泌の過剰抑制、リンパ球[[グルココルチコイド]][[受容体]]の数の増加と感受性亢進、および[[視床下部]]における[[コルチコトロピン放出因子]]の分泌亢進が示唆されている。 | その他、PTSDが[[ストレス反応]]であるとの観点からストレスホルモンについての研究がなされている。24時間血漿[[コルチゾール]]値で夜間と早朝のベースラインレベルがうつ病患者や健常対照群と比較して有意に低く、[[視床下部-下垂体-副腎皮質系]](hypothalamic-pituitary-adrenal:HPA系)機能の調節異常が示唆されている。また、デキサメタゾン抑制試験によるコルチゾール分泌の過剰抑制、リンパ球[[グルココルチコイド]][[受容体]]の数の増加と感受性亢進、および[[視床下部]]における[[コルチコトロピン放出因子]]の分泌亢進が示唆されている。 | ||

| 222行目: | 221行目: | ||

=== 遺伝子研究 === | === 遺伝子研究 === | ||

恐怖条件づけの消去現象と[[NMDA型グルタミン酸受容体]]、[[GABA受容体]]、[[BDNF]]など分子レベルの因子と関連があることが知られており、さらにそれらの因子と関連する遺伝子レベルの研究も行われている。しかし、現時点でPTSDに決定的な影響を与える遺伝子は同定されていない。遺伝子研究については[[Gene environment interaction]] の観点からも研究がおこなわれており、[[グルココルチコイド受容体]]の関連遺伝子である[[FKBP5]]の4つの多型のうち1つが幼少期の被虐待歴のある者でPTSDのリスクを上昇させるという報告がある<ref><pubmed>18349090</pubmed></ref>。 | |||

== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||

| 228行目: | 227行目: | ||

*[[解離性障害]] | *[[解離性障害]] | ||

*[[恐怖条件づけ | *[[恐怖条件づけ]] | ||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

<references /> | <references /> | ||

2015年12月5日 (土) 16:43時点における最新版

筒井 卓実、飛鳥井 望

公益財団法人東京都医学総合研究所 心の健康プロジェクト

DOI:10.14931/bsd.2071 原稿受付日:2012年10月11日 原稿完成日:2012年11月17日 更新日::2014年10月6日

担当編集委員:加藤 忠史(独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)

英:posttraumatic stress disorder 英略語:PTSD 独:posttraumatische Belastungsstörung 仏:trouble de stress post-traumatique

同義語:心的外傷後ストレス障害

外傷後ストレス障害は犯罪被害、災害などが契機となり起きる精神障害である。症状は侵入(再体験)、回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化の4つの症状クラスターに大別される。「侵入(再体験)」はフラッシュバック、悪夢、解離性フラッシュバック、想起刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」はトラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」は解離性健忘、自分自身や他者、世界に対する持続的で過剰に否定的な信念や予想、自分自身や他者への非難につながるトラウマ体験の原因や結果についての持続的で歪んだ認識、持続的な陰性の感情状態(恐怖、戦慄、怒り、罪悪感、恥など)、重要な活動への関心または参加の著しい減退、他者から孤立しているまたは疎遠になっている感覚、陽性の情動を体験することが持続的にできないこと(幸福や満足、愛情を感じることができないことなど)、「覚醒度と反応性の著しい変化」はイライラ感、無謀または自己破壊的な行動、過度の警戒心、過剰な驚愕反応、集中困難、睡眠障害からなる。症状評価は自記式質問紙法と構造化面接法があり、目的により使い分ける。治療は大きく薬物療法と心理療法に大別される。薬物療法では選択的セロトニン再取り込み阻害薬 がランダム化比較試験の結果から第一選択薬として推奨され、本邦ではパロキセチンのみが適応を認可されている。 心理療法ではトラウマ焦点化認知行動療法(PE療法など)やEMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing,眼球運動による脱感作と再処理法)がランダム化比較試験で有効性が示されている。2005年の全米疫学調査では生涯有病率は男性3.6%、女性9.7%だった。トラウマ体験の違いによりPTSD発症率に差があること、PTSDに他の精神障害が併存しやすいことが知られている。病態メカニズムについて神経生理、神経内分泌、脳画像、遺伝子などの研究が行われている。恐怖条件づけに関連した扁桃体、内側前頭前野と海馬を含むfear-circuitが症状発生メカニズムに関連した神経回路として想定されており、それを支持する脳画像研究結果が存在する。遺伝子研究においては現時点でPTSDに決定的な影響を与える遺伝子は同定されていない。

PTSDとは

外傷後ストレス障害とは生命にかかわるような危険や深刻な怪我、あるいは性的暴力などを体験したり、そのような光景を目撃したり、身近な人に起きたことを知ること(トラウマ体験)が契機となり特徴的なストレス症状が生じる障害のことである。DSM-5には暴行(身体への攻撃、強盗、ひったくり、幼児期の身体的虐待)、性的暴力(無理強いされた性交、アルコールや薬物で興奮を高めた性交、虐待的な性的接触、身体接触を伴わない性的虐待、性的目的のための人身売買)、交通事故、天災・人災、誘拐、人質、テロ攻撃、拷問、戦争への参加・捕虜となること、外傷的医療事象(術中覚醒、アナフィラキシーショックなど)が例示されている。アメリカ精神医学会(American Psychiatric Association)の精神疾患の診断と統計の手引き(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)と世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(International Statistical Classification of Disease: ICD)に診断基準が示されている。

症状は侵入(再体験)、回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化の4つの症状クラスターに大別される。「侵入(再体験)」はフラッシュバック、悪夢、解離性フラッシュバック、想起刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」はトラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」は解離性健忘、自分自身や他者、世界に対する持続的で過剰に否定的な信念や予想、自分自身や他者への非難につながるトラウマ体験の原因や結果についての持続的で歪んだ認識、持続的な陰性の感情状態(恐怖、戦慄、怒り、罪悪感、恥など)、重要な活動への関心または参加の著しい減退、他者から孤立しているまたは疎遠になっている感覚、陽性の情動を体験することが持続的にできないこと(幸福や満足、愛情を感じることができないことなど)、「覚醒度と反応性の著しい変化」はイライラ感、無謀または自己破壊的な行動、過度の警戒心、過剰な驚愕反応、集中困難、睡眠障害からなる。DSM‐5では侵入(再体験)症状1項目以上、回避症状1項目以上、認知と気分の陰性の変化から2項目以上、覚醒度と反応性の著しい変化2項目以上が1ヶ月以上持続し、強い苦痛ないし生活上の機能障害を伴うとPTSDと診断される。

尚、6歳以下の小児の基準が設けられており、自身または養育者に起こったトラウマ体験により、「侵入(再体験)」:フラッシュバック、解離性フラッシュバック(再演される遊びとして表現されることがある)、悪夢(恐ろしい内容がトラウマ体験と関連していることを確認できないことがある)、想起刺激による心理的苦痛・身体生理反応、「回避」:トラウマ体験に関連する記憶、思考、感情やそれらを呼び起こす人・会話・場所・物事・状況への回避、「認知と気分の陰性の変化」:陰性の情動状態(恐怖、罪悪感、悲しみ、恥、混乱)の大幅な増加、遊びの抑制を含め、重要な活動への関心または参加の減退、社会的な引きこもり行動、陽性の情動の表出の持続的減少、「覚醒度と反応性の著しい変化」:イライラ感、過度の警戒心、過剰な驚愕反応、集中困難、睡眠障害が生じる。侵入(再体験)症状1項目以上、回避症状または認知と気分の陰性の変化から1項目以上、覚醒度と反応性の著しい変化2項目以上が1ヶ月以上持続し、強い苦痛ないし両親・同胞・養育者・友人などとの関係や学校活動における機能障害を伴うとPTSDと診断される。

症状と診断

診断基準はDSMとICD共に収載されているが、研究では前者の診断基準が用いられることが多い。DSMの最新版はDSM-5であるが、著作権の問題があり診断基準を示すことができない。このため、前版であるDSM-IV-TR(表参照)からの改訂について下記に述べる。

尚、PTSDは他の精神障害とは異なり、診断基準に外傷的出来事への曝露が含まれている。症状が診断基準を満たしても、出来事がA基準を満たさなければ、適応障害と診断するようにDSM‐5では教示されている。その一方で、出来事がA基準を満たしていても、出現した症状が他の精神障害の診断基準を満たしたときはその診断を下す、もしくはPTSDと併記しなければならない。

表1.PTSDの診断基準(DSM-IV-TR)

| A. その人は、以下の2つがともにあてはまる外傷的出来事に曝露した | |

| (1) | 実際にまたは危うく死ぬないし深刻なケガを負うような、あるいは自分または他人の身体的保全が脅かされるような、1つまたは複数の出来事を、その人が体験したり、目撃したり、直面した |

| (2) | その人の反応は、強い恐怖、無力感と戦慄を伴った |

| B. 外傷的出来事は、少なくとも以下の1つのかたちで再体験され続けている | |

| (1) | イメージや思考または知覚を含む出来事の反復的で侵入的かつ苦痛な想起 |

| (2) | 出来事についての反復的で苦痛な夢 |

| (3) | 外傷的出来事が再び起こっているかのように行動したり感じたりする(体験が蘇る感覚、錯覚、幻覚、および解離性フラッシュバックのエピソードなど。覚醒時または中毒時に起こるものを含む) |

| (4) | 外傷的出来事の一面を象徴したり類似する、内的ないし外的なきっかけに曝露したときに生じる強い心理的苦痛 |

| (5) | 外傷的出来事の一面を象徴したり類似する、内的ないし外的きっかけに曝露した際の生理学的反応性 |

| C. 外傷に関連する刺激の持続的回避と全般的な反応性の麻痺(外傷以前には存在しなかったもの)で、以下のうち3つ(またはそれ以上)によって示される | |

| (1) | 外傷に関連する思考、感情、または会話を避けようとする努力 |

| (2) | 外傷を思い出させる活動、場所、または人物を避けようとする努力 |

| (3) | 外傷の重要な場面の想起不能 |

| (4) | 大事な活動への関心や参加の著しい減退 |

| (5) | 孤立したような、または周囲の人々から疎遠になった感じ |

| (6) | 感情領域の狭小化(たとえば、愛情を感じなくなる) |

| (7) | 将来が短縮した感覚(たとえば、キャリア、結婚、子どもをもつことや、通常の寿命を期待しない) |

| D. 持続的な覚醒亢進症状(外傷以前には存在しなかったもの)で、以下のうち2つ(またはそれ以上)によって示される | |

| (1) | 入眠または睡眠維持の困難 |

| (2) | 易刺激性または怒りの爆発 |

| (3) | 集中困難 |

| (4) | 過度の警戒心 |

| (5) | 過剰な驚愕反応 |

| E. 障害(基準B、C、およびDの症状)の持続期間が1カ月以上 | |

| F. 障害は、臨床上強い苦痛、または社会的、職業的、ないし他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている | |

- 症状が3クラスター(B,C,D) 17症状から4クラスター(B,C,D,E) 20症状に改訂された

- 不安障害から心的外傷およびストレス因関連障害として新たなカテゴリーに移った

- 6歳以下の小児の基準が示された

- 新たに災害救援者の惨事ストレスを含むことが例示される一方で、病気の告知などは含まれないことが示された(A1の改訂)

- トラウマ体験の基準が改訂され、体験に付随する主観的な感覚(恐怖・無力感・戦慄)は削除された(A2の削除)

- フラッシュバックは苦痛な記憶が侵入的に繰り返すこととされ、思考の反芻は除外された(B1の変更)

- 旧基準では回避症状が存在しなくても診断可能だったが、改訂により必須となった

- 新D基準では、「寿命が短縮した感覚」から「将来が短縮した感覚」に改訂され、否定的な予測の内容が拡張された(旧C7の変更)

- 新D基準では、感情状態に関する基準が「陽性の情動の消失(幸福、満足、愛情などを感じることができない)」と「陰性の感情状態(恐怖、戦慄、怒り、罪悪感、恥)の持続」の2つとなった

- 新D基準では、トラウマ体験の原因や結果に関する歪んだ認知が加わった

- 新E基準では無謀な行動・自己破壊的な行動が加わった(旧D項目に追加)

症状評価方法

症状評価方法は自記式質問紙法と構造化面接法に大別される。一般に自記式質問紙法は簡便であるが診断精度は構造化面接に劣るとされる。一方で、構造化面接はより精度の高い評価が可能であるが、1人の評価に時間を要すること、被面接者の負担が大きいなどの問題がある。このため、目的に応じた使用が求められる。

自記式質問紙法

- Impact of Event Scale-Revised (IES-R):改訂出来事インパクト尺度

Horowitzにより開発された出来事インパクト尺度をWeissらが改訂した[1]自記式質問紙で、世界的に広く用いられている。最近1週間の22項目の症状についてその強度を0-4点で評価する。飛鳥井らによって日本語版が作成され、信頼性と妥当性が検証されている[2]。心理検査として診療報酬点数80点が認められている。 - The PTSD checklist (PCL):PTSDチェックリスト

PCLはDSM-Ⅳの17症状により構成された自記式質問紙である[3]。従軍経験でのトラウマ体験へはmilitary version (PCL-M)、特定されていない市民生活でのトラウマ体験へはcivilian version (PCL-C)、既に確定している特定のトラウマ体験へはspecific version (PCL-S)を用いる。最近1か月の17症状についてその強度を1-5点で評価し49/50点をカットオフ値とする。 - Posttraumatic Symptom Scale (PTS-10):外傷後症状尺度

Weisaethらにより開発された尺度[4]で、災害後の特異的なストレス症状10項目の有無を評価する簡便な質問紙である。阪神淡路大震災の被災者を対象とした健康調査でも使用された。 - Posttraumatic Diagnostic Scale(PDS): 外傷後ストレス診断面接尺度

DSM-Ⅳの診断基準に準拠してFoaらによって作られた成人用の自記式質問紙である。長江らによって日本語版が作成され、信頼性と妥当性が検証されている[5]。

構造化面接法

- Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS):PTSD臨床診断面接尺度

CAPSはアメリカのNational Center for PTSDの研究グループによって開発された構造化診断面接法[6]で、最も精度の高い診断法として世界的に広く用いられている。一定のトレーニングを受けた面接者がDSM-Ⅳで示される17症状について既定の質問を行い、症状の頻度と強度の両方をアンカーポイントにそって評価するものである。日本語版は飛鳥井らが作成し、その信頼性と妥当性が検証[7]されている。心理検査として診療報酬点数450点が認められている。 - Structured Clinical Interview for DSM-Ⅳ(SCID): DSM-Ⅳのための構造化臨床面接

高橋らによって日本語版が出版されている[8]。SCIDはDSM-ⅣのPTSD17症状の有無のみを問う形式のため、評価者の臨床経験により、評価がばらつく恐れがある。 - MINI International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I):精神疾患簡易構造化面接法

Sheehanらによって開発されたスクリーニング目的に短時間で施行可能な包括的構造化面接である。大坪らが日本語版を作成している[9]。SCIDと同じく症状項目の有無のみを問う形式である。

治療

PTSD患者では、上記症状や併存障害などのためにトラウマ体験以後の生活がしばしば大きく変化する。例えば、侵入(再体験)、回避、認知と気分の陰性の変化、覚醒度と反応性の著しい変化のためにそれまで可能であった活動の遂行が困難になったり、周囲から孤立する、引きこもるなどして社会的活動が障害されたりする。そのような変化が「異常な体験をした人に現れる正常な反応」であることを伝え、支持的・受容的・共感的な態度で接することはどのような治療を選択する場合にも重要である。また、周囲の言動による二次被害を防止しそのサポートを得るために、周囲に対してのアプローチも同様に重要である。

PTSDに対して、これまでさまざまな治療法が試みられてきた。ランダム化比較試験(Randomized Contorolled Trial:RCT)で有効性を証明された治療法に認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy:CBT)、EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法:Eye Movement Desensitization and Reprocessing)、薬物療法がある。2007年の全米アカデミーズ医学院PTSD治療評価委員のレポートでは、PTSDへの治療的有効性が確立されているのは曝露療法のみで、その他の心理療法、薬物療法の有効性に関するエビデンスは不十分と結論づけられている。また、2013年のCochrane Reviewではトラウマ焦点化認知行動療法とEMDRが他の治療より有効であったとしている[10]。2005年のNICE(英国国立医療技術評価機構:National Institute for Health and Clinical Excellence)のガイドラインでは、心理療法(CBTないしはEMDR)を基本的な第一選択として、心理療法を患者が望まない時や実施が困難は場合に薬物療法を推奨している。但し、実際にはPTSDのためのCBT等を実施できる治療者数が限られていることから、多くの患者は薬物と支持的カウンセリングにより治療を受けているのが現状である。

薬物療法

抗うつ薬

PTSDに対する薬物療法として、セルトラリン、パロキセチン、フルオキセチンといった選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (selective serotonin reuptake inhibitor:SSRI)が海外の複数のランダム化比較試験でPTSDの中核症状全てと抑うつなどの併存する精神症状に有効性が証明され、第一選択として推奨されている[11]。また、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(serotonin norepinephrine reuptake inhibitor:SNRI)であるベンラファキシンも第一選択として推奨されている[11]が、日本では厚生労働省に承認されていない薬剤である。三環系抗うつ薬であるイミプラミン、アミトリプチリンもランダム化比較試験で効果が認められている[11]が、SSRI、SNRIと比較して一般的に副作用の出現や忍容性が懸念される薬剤である。その他、ミルタザピンは小規模のランダム化比較試験で有効性が示され[11]、トラゾドンは小規模のオープン試験で有効性を示した研究報告がある[11]。

米国ではパロキセチンとセルトラリンがPTSD治療の薬剤として認可されているが、現在、日本でPTSD治療への適応を認可された薬剤はパロキセチンのみである。

モノアミン酸化酵素阻害薬

モノアミン酸化酵素阻害薬(monoamine oxidase inhibitor:MAOI)は食事制限などを厳密に遵守する必要がある薬剤で、フェネルジンの侵入(再体験)症状および覚醒度と反応性の著しい変化への効果が示されている[11]。フェネルジンは日本では厚生労働省に承認されていない。

アドレナリン阻害薬

アドレナリン阻害薬にはプラゾシン、プロプラノロール、クロニジン、グアンファシンが含まれる。このうち、グアンファシンは日本国内では2005年に製造が中止されている。これらの薬剤は一般的に安全性の高い薬剤であるが血圧の低下などの可能性に留意する必要がある。プラゾシンは不眠と悪夢への有効性が小規模のRCTで示されている[11]。プロプラノロールは小児を対象とした試験で侵入(再体験)と覚醒度と反応性の著しい変化への有効性が示されている[11]。クロニジンはオープン試験で解離症状に有効である可能性が報告されている[11]。

非定型抗精神病薬

非定型抗精神病薬であるリスペリドン、オランザピン、クエチアピンはSSRIで症状が残存した時、治療抵抗性のPTSD患者への増強療法として複数の小規模なランダム化比較試験で有効性が報告されている[11]。覚醒度と反応性の著しい変化、攻撃行動、妄想や精神病性の症状を呈するPTSD患者への効果も期待されている。

その他

ベンゾジアゼピン系薬は、PTSDの中核症状への効果はないとされ、単独での治療は推奨されていない[11]。抗けいれん薬(気分安定薬) は、カルバマゼピン、バルプロ酸、トピラマートのオープンラベル試験で有望な結果報告がある。しかし、チアガビンのRCTで否定的な結果だったこととラモトリギンの小規模なRCTで効果が判定できなかったことから有効性に関して一致した結論には至らず、現時点では治療薬としては推奨されていない[11]。 NMDA受容体アゴニストであるd-サイクロセリンが動物実験の結果から消去のエンハンサーであることが明らかにされており、人でも恐怖症の曝露療法の効果を増強するという報告がある。PTSDにおいてもPE療法(心理療法の項目を参照)とd-サイクロセリンの併用療法の有用性を示唆する報告がある[12]。

心理療法

トラウマ焦点化認知行動療法

トラウマ焦点化認知行動療法にはPE療法(長時間曝露療法ないし持続エクスポージャー療法と訳されている:prolonged exposure therapy)、認知処理療法(cognitive processing therapy:CPT)、認知療法(cognitive therapy:CT)、子どもへのトラウマフォーカスト認知行動療法(TF-CBTと呼称している)などが含まれている。これら代表的なトラウマ焦点化認知行動療法について以下に解説する。

PE療法

Prolonged exposure therapy

- Foaが開発したPE療法は情動処理理論に基づいたPTSDの治療法である。週1回90-120分のセッションを10-15週で、 心理教育、不安に対するための呼吸法、実生活内曝露(回避的状況に徐々に接近し馴化を図る)、イメージ曝露(トラウマ体験記憶の想起陳述)、プロセッシング(非機能的認知の修正)を行う。多数のランダム化比較試験で有効性が証明されており[13]、Asukaiらが行った日本国内のランダム化比較試験においても有効性が証明されている[14]。治療の効果量に関する日本におけるデータは海外の先行研究に匹敵するものであった。

認知処理療法

Cognitive processing therapy

- Resikらによって考案されたPTSDに特化した治療で、認知療法の技法に加えて、トラウマ体験内容の筆記と朗読による曝露が特徴とされる。レイプ被害者のPTSDを中心にエビデンスが蓄積され、現在はアメリカの退役軍人局でPE療法と共に推奨される治療法となっている。ランダム化比較試験でPE療法と比較して同等の治療効果が確認されている[15]。

認知療法

cognitive therapy

- Ehlersらが考案した治療法である。週1回90分のセッションを12回実施する方法が標準とされるが、1週間連日集中的に行う方法もある。トラウマ体験の物語作りと想像での再体験を通じて、体験に対して現在では脅威にならない意味づけを与えるなど認知の再構成を重視した治療法である。

TF-CBT

- 子どものPTSDに対してエビデンスが最も蓄積されているのがトラウマフォーカスト認知行動療法(TF-CBT)である。その構成要素はPRACTICEの頭文字で表されており、順にPsychoeducation and parenting skill(心理教育と親の役割の理解)、Relaxation(リラクゼーション)、Affective expression and regulation(感情の表出と調整)、Cognitive coping(認知的な対処法)、Trauma narrative development and processing(トラウマナラティブと非機能的認知の修正)、In vivo gradual exposure(トラウマ記憶への漸進的曝露)、Conjoint parent child sessions(親子合同セッション)、Enhancing safety and future development(安心と発達の強化)である。PE療法と比べてトラウマ記憶への曝露はゆるやかに行うことが特徴とされる。

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (眼球運動による脱感作と再処理法)

Shapiroが開発したEMDRはCBTと並び効果のある治療法で、海外での複数のランダム化比較試験で成人のPTSDに対する有効性が証明されている。8つの段階から構成され、1セッションは60-90分で実施される。状態の確認、心理教育の後、治療者が指をリズミックに左右に動かし、患者はそれを追視しながら、トラウマ体験の想起、肯定的な認知の想起、身体感覚の確認を行う。

疫学

Kesslerらによる全米疫学調査:1995より

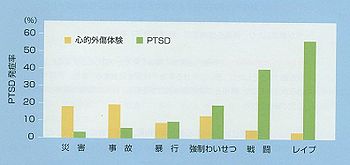

1995年にKesslerらが行った全米疫学調査[16]ではレイプなどの犯罪被害者のPTSD発症率が自然災害被災者よりも高いことが示された(右図)。その後、2005年に公表された全米疫学調査ではPTSDの生涯有病率は6.8%(男性3.6%、女性9.7%)、12か月有病率は3.6%(男性1.8%、女性5.2%)と1995年の結果と同様の結果だった[17]。

日本国内のデータでは、川上が9つの市町村の住民を対象に調査を行い、生涯有病率1.27%、12か月有病率0.70%と報告している[18]。

発症の危険因子については、生命的危険の認知、社会的サポートの認知、トラウマ体験時の感情反応(恐怖、孤立無援感、戦慄、自責、羞恥など)、トラウマ体験時の解離反応、トラウマ体験後の生活ストレス、過去の精神的問題、過去のトラウマ体験、家族の精神的問題、女性、若年者、低学歴、IQ、人種がある [19]。

併存障害

PTSDには抑うつ、不安障害、物質関連障害など精神疾患の併存が多いことが知られている。Kesslerの調査[20]では男性の88%、女性の79%に精神障害が併存していた。男性ではアルコール関連疾患52%、うつ病48%、行為障害43%、薬物依存35%、恐怖症31%であり、女性ではうつ病49%、アルコール関連疾患30%、薬物依存27%、恐怖症29%、行為障害15%だったとしている。

病態メカニズム

[21]より一部改変

PTSDの病態メカニズムについて神経生理学研究、神経内分泌研究、脳画像研究、遺伝子研究などさまざまな観点からの報告がなされている。

神経生理学的知見

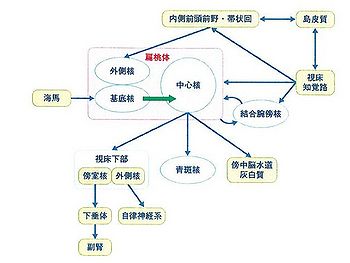

PTSDの侵入(再体験)、覚醒度と反応性の著しい変化は トラウマ体験に対する恐怖条件づけとみなすと理解しやすく、曝露療法が有効であることも恐怖条件づけの消去現象と考えると理解しやすい。恐怖条件づけを司る扁桃体と内側前頭前野との連絡についての解剖学的知見や内側前頭前野の破壊が恐怖の消去を阻害することを示した動物実験からの知見などが集積され、現在は扁桃体、内側前頭前野、海馬などを含んだ神経回路(fear-circuit)モデルが想定されている(右図)。神経回路モデルに関して形態学的な研究も行われている。PTSDと診断された者の海馬体積が小さいという報告と差を認めないとする報告がある。CAPS>65の重症PTSD患者とその一卵性双生児(トラウマ体験に曝露されていない)における海馬が共に小さいことが示され、海馬体積はPTSDの病態に影響を与えている脆弱因子である可能性も示唆されている[22]。また、同様の一卵性双生児の研究で、PTSDの影響によるpregenual anterior cingulate cortexの体積減少の可能性も示唆されている[23]。

その他、PTSDがストレス反応であるとの観点からストレスホルモンについての研究がなされている。24時間血漿コルチゾール値で夜間と早朝のベースラインレベルがうつ病患者や健常対照群と比較して有意に低く、視床下部-下垂体-副腎皮質系(hypothalamic-pituitary-adrenal:HPA系)機能の調節異常が示唆されている。また、デキサメタゾン抑制試験によるコルチゾール分泌の過剰抑制、リンパ球グルココルチコイド受容体の数の増加と感受性亢進、および視床下部におけるコルチコトロピン放出因子の分泌亢進が示唆されている。

遺伝子研究

恐怖条件づけの消去現象とNMDA型グルタミン酸受容体、GABA受容体、BDNFなど分子レベルの因子と関連があることが知られており、さらにそれらの因子と関連する遺伝子レベルの研究も行われている。しかし、現時点でPTSDに決定的な影響を与える遺伝子は同定されていない。遺伝子研究についてはGene environment interaction の観点からも研究がおこなわれており、グルココルチコイド受容体の関連遺伝子であるFKBP5の4つの多型のうち1つが幼少期の被虐待歴のある者でPTSDのリスクを上昇させるという報告がある[24]。

関連項目

参考文献

- ↑ Weiss DS、Marmar CR

The Impact of Event Scale-revised

Assessing Psychological Trauma and OTSD (2nd edition):168-189,2004 - ↑

Asukai, N., Kato, H., Kawamura, N., Kim, Y., Yamamoto, K., Kishimoto, J., ..., & Nishizono-Maher, A. (2002).

Reliability and validity of the Japanese-language version of the impact of event scale-revised (IES-R-J): four studies of different traumatic events. The Journal of nervous and mental disease, 190(3), 175-82. [PubMed:11923652] [WorldCat] [DOI] - ↑ Weathers, F. W.、 Litz, B. T.、 Herman, D. S. et al

The PTSD Checklist (PCL): Reliability, validity, and diagnostic utility

Paper presented at the 9th Annual Conference of the ISTSS, San Antonio, TX.:1993 - ↑

Weisaeth, L. (1989).

Torture of a Norwegian ship's crew. The torture, stress reactions and psychiatric after-effects. Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum, 355, 63-72. [PubMed:2624136] [WorldCat] - ↑ 長江信和、廣幡小百合、志村ゆずほか

日本語版外傷後ストレス診断尺度作成の試み-一般の大学生を対象とした場合の信頼性と妥当性の検討

トラウマティック・ストレス 5:51-56,2007 - ↑

Blake, D.D., Weathers, F.W., Nagy, L.M., Kaloupek, D.G., Gusman, F.D., Charney, D.S., & Keane, T.M. (1995).

The development of a Clinician-Administered PTSD Scale. Journal of traumatic stress, 8(1), 75-90. [PubMed:7712061] [WorldCat] - ↑ 飛鳥井望、廣幡小百合、加藤寛ほか

CAPS(PTSD臨床診断面接尺度)日本語版の尺度特性

トラウマティック・ストレス1:47-53,2003 - ↑ (翻訳)高橋三郎、北村俊則、岡野禎治

精神科診断面接マニュアル SCID:使用の手引き・テスト用紙 第2版

日本評論社:2010 - ↑ (翻訳)大坪天平、宮岡等、上島国利

M.I.N.I._精神疾患簡易構造化面接法

星和書店:2000 - ↑ Bisson JI, Roberts NP, Andrew M, Cooper R, Lewis C

Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults

The Cochrane Library:2013 - ↑ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 Edna B.Foa, Terence M. Keane, Mattew J.Friedman, Judith A. Cohen

Effective Treatment for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies

Guilford press:2008 - ↑

(1989).

Neurotrophic theory. Trends in neurosciences, 12(12), 494-5. [PubMed:2480663] [WorldCat] [DOI] - ↑

Powers, M.B., Halpern, J.M., Ferenschak, M.P., Gillihan, S.J., & Foa, E.B. (2010).

A meta-analytic review of prolonged exposure for posttraumatic stress disorder. Clinical psychology review, 30(6), 635-41. [PubMed:20546985] [WorldCat] [DOI] - ↑

Asukai, N., Saito, A., Tsuruta, N., Kishimoto, J., & Nishikawa, T. (2010).

Efficacy of exposure therapy for Japanese patients with posttraumatic stress disorder due to mixed traumatic events: A randomized controlled study. Journal of traumatic stress, 23(6), 744-50. [PubMed:21171135] [WorldCat] [DOI] - ↑

Resick, P.A., Nishith, P., Weaver, T.L., Astin, M.C., & Feuer, C.A. (2002).

A comparison of cognitive-processing therapy with prolonged exposure and a waiting condition for the treatment of chronic posttraumatic stress disorder in female rape victims. Journal of consulting and clinical psychology, 70(4), 867-79. [PubMed:12182270] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Kessler, R.C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C.B. (1995).

Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of general psychiatry, 52(12), 1048-60. [PubMed:7492257] [WorldCat] [DOI] - ↑ National Comorbidity Survey: 2005' Natinal Comorbidity Survey HPより

- ↑ 川上憲人

トラウマティックイベントと心的外傷後ストレス障害のリスク:閾値下PTSDの頻度とイベントとの関連.大規模災害や犯罪被害等による精神科疾患の実態把握と介入方法の開発に関する研究

平成21年度厚生労働科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業)分担研究報告書:17-25,2010 - ↑ 飛鳥井望

PTSDになる人とならない人

臨床精神医学:157-162,2012 - ↑

Kessler, R.C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C.B. (1995).

Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of general psychiatry, 52(12), 1048-60. [PubMed:7492257] [WorldCat] [DOI] - ↑ Neumeister A, Henry S, Krystal JH

Neurocircuitry and neuroplasticity in PTSD. Handbook of PTSD: Science and practice (ed. by Friedman MJ, Keane TM, Resick PA)

The Guilford Press, 151-165, 2007 - ↑

Gilbertson, M.W., Shenton, M.E., Ciszewski, A., Kasai, K., Lasko, N.B., Orr, S.P., & Pitman, R.K. (2002).

Smaller hippocampal volume predicts pathologic vulnerability to psychological trauma. Nature neuroscience, 5(11), 1242-7. [PubMed:12379862] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Kasai, K., Yamasue, H., Gilbertson, M.W., Shenton, M.E., Rauch, S.L., & Pitman, R.K. (2008).

Evidence for acquired pregenual anterior cingulate gray matter loss from a twin study of combat-related posttraumatic stress disorder. Biological psychiatry, 63(6), 550-6. [PubMed:17825801] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Binder, E.B., Bradley, R.G., Liu, W., Epstein, M.P., Deveau, T.C., Mercer, K.B., ..., & Ressler, K.J. (2008).

Association of FKBP5 polymorphisms and childhood abuse with risk of posttraumatic stress disorder symptoms in adults. JAMA, 299(11), 1291-305. [PubMed:18349090] [PMC] [WorldCat] [DOI]