「気分安定薬」の版間の差分

細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| (3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

<div align="right"> | |||

<font size="+1">[http://researchmap.jp/tadafumikato 加藤 忠史]</font><br> | |||

''独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター''<br> | |||

DOI:<selfdoi /> 原稿受付日:2013年3月16日 原稿完成日:2013年5月28日<br> | |||

担当編集委員:[http://researchmap.jp/ryosuketakahashi 高橋 良輔](京都大学大学院医学研究科)<br> | |||

</div> | |||

{{Drugbox | {{Drugbox | ||

| drug_name = Lithium | | drug_name = Lithium | ||

| 211行目: | 218行目: | ||

英語名:mood stabilizer 独:Phasenprophylaktikum、Stimmungsstabilisierer 仏:stabilisateur de l'humeur | 英語名:mood stabilizer 独:Phasenprophylaktikum、Stimmungsstabilisierer 仏:stabilisateur de l'humeur | ||

{{box|text= | |||

気分安定薬とは[[躁病]]エピソードと[[うつ病]]エピソードに対する急性期の効果と予防効果を持つ薬剤である。[[リチウム]](lithium)、[[ラモトリギン]](lamotrigine)、[[バルプロ酸]](valproic acid)と[[カルバマゼピン]](carbamazepine)が含まれる。 | 気分安定薬とは[[躁病]]エピソードと[[うつ病]]エピソードに対する急性期の効果と予防効果を持つ薬剤である。[[リチウム]](lithium)、[[ラモトリギン]](lamotrigine)、[[バルプロ酸]](valproic acid)と[[カルバマゼピン]](carbamazepine)が含まれる。 | ||

}} | |||

== 定義 == | == 定義 == | ||

| 231行目: | 240行目: | ||

日本では炭酸リチウムが用いられているが、海外ではクエン酸リチウム等、他の塩も用いられている。双極性障害の治療薬のうち、最初に発見されたものであるというだけでなく、精神科領域の薬物療法においても、最も歴史の古い薬である。リチウムは、抗躁効果、抗うつ効果、躁病エピソードおよびうつ病エピソードへの病相予防効果のすべてを持ち、双極性障害治療の基本となる薬剤である。 | 日本では炭酸リチウムが用いられているが、海外ではクエン酸リチウム等、他の塩も用いられている。双極性障害の治療薬のうち、最初に発見されたものであるというだけでなく、精神科領域の薬物療法においても、最も歴史の古い薬である。リチウムは、抗躁効果、抗うつ効果、躁病エピソードおよびうつ病エピソードへの病相予防効果のすべてを持ち、双極性障害治療の基本となる薬剤である。 | ||

治療中の血中濃度(次回服薬直前の最低値)は、およそ0.4~1.2mM程度である。有効量と中毒量が近いため、その臨床使用においては、定期的な血中濃度測定が必要である。 | |||

===薬理機構=== | ===薬理機構=== | ||

リチウムは、単純な陽イオンであり、その単純さゆえに、多様な薬理作用のうちどれが治療効果と関係しているのか諸説があるが、直接的には、Mg<sup>2+</sup>と拮抗する作用を介していると考えられる<ref name=ref4><pubmed>958476</pubmed></ref>。多くの酵素がMg<sup>2+</sup>を要求するが、リチウムの標的酵素としては、[[イノシトールモノホスファターゼ]] ([[IMPase]])<ref name=ref5>< | リチウムは、単純な陽イオンであり、その単純さゆえに、多様な薬理作用のうちどれが治療効果と関係しているのか諸説があるが、直接的には、Mg<sup>2+</sup>と拮抗する作用を介していると考えられる<ref name=ref4><pubmed>958476</pubmed></ref>。多くの酵素がMg<sup>2+</sup>を要求するが、リチウムの標的酵素としては、[[イノシトールモノホスファターゼ]] ([[IMPase]])<ref name=ref5><pubmed>6253491</pubmed></ref>と[[GSK-3β]]<ref name=ref6><pubmed>8710892</pubmed></ref>が最も有力である。 | ||

IMPaseの阻害は、基質である[[イノシトール-1-リン酸]]の蓄積と、[[イノシトール]]の欠乏を招き、その結果[[ホスファチジルイノシトール]]を細胞内で枯渇させる<ref name=ref7><pubmed>2553271</pubmed></ref>。 | IMPaseの阻害は、基質である[[イノシトール-1-リン酸]]の蓄積と、[[イノシトール]]の欠乏を招き、その結果[[ホスファチジルイノシトール]]を細胞内で枯渇させる<ref name=ref7><pubmed>2553271</pubmed></ref>。 | ||

| 242行目: | 251行目: | ||

その他、リチウムには多くの神経細胞に対する作用が報告されており、[[成長円錐]]の拡大作用<ref name=ref9><pubmed>12015604</pubmed></ref>、[[神経新生]]の促進<ref name=ref10><pubmed>10987856</pubmed></ref>、神経細胞保護作用<ref name=ref11><pubmed>16179524</pubmed></ref>、[[脳由来神経栄養因子]] ([[BDNF]])増加<ref name=ref12><pubmed>17925795</pubmed></ref>、[[小胞体ストレス]]に対する作用などがあるものの、これらもIMPase 阻害作用や[[GSK-3β]]阻害作用を介すると推測されている。 | その他、リチウムには多くの神経細胞に対する作用が報告されており、[[成長円錐]]の拡大作用<ref name=ref9><pubmed>12015604</pubmed></ref>、[[神経新生]]の促進<ref name=ref10><pubmed>10987856</pubmed></ref>、神経細胞保護作用<ref name=ref11><pubmed>16179524</pubmed></ref>、[[脳由来神経栄養因子]] ([[BDNF]])増加<ref name=ref12><pubmed>17925795</pubmed></ref>、[[小胞体ストレス]]に対する作用などがあるものの、これらもIMPase 阻害作用や[[GSK-3β]]阻害作用を介すると推測されている。 | ||

しかしながら、リチウムのどの作用が本質かということについて、一致した見解には至っていない。[[GSK-3]] | しかしながら、リチウムのどの作用が本質かということについて、一致した見解には至っていない。[[GSK-3]]β阻害薬やIMPase阻害薬の双極性障害への臨床応用を目指した開発は、今のところ成功していない。その一因は、双極性障害に対する予防効果を検定できる[[動物モデル]]が存在しないことにある。 | ||

===代謝=== | ===代謝=== | ||

| 258行目: | 267行目: | ||

===薬理作用=== | ===薬理作用=== | ||

その作用機序としては、[[電位依存性ナトリウムチャネル | その作用機序としては、[[電位依存性ナトリウムチャネル]]への作用などが考えられている<ref name=ref13>'''加藤忠史'''<br>ラモトリギンの気分安定作用のメカニズム<br>''精神科'' 2011;19:45-9.</ref>。また、この作用を介して、[[グルタミン酸]]放出を抑制する。また、リチウムと同様の神経保護作用を持つことが示唆されており、これもおそらくは、電位依存性ナトリウムチャネルの阻害という直接作用から、BDNFの増加などを介したものと考えられる<ref name=ref13 />。 | ||

===代謝=== | ===代謝=== | ||

| 291行目: | 300行目: | ||

===代謝=== | ===代謝=== | ||

肝臓で主として[[エポキシ化]]と[[水酸化]] | 肝臓で主として[[エポキシ化]]と[[水酸化]]により代謝される。 | ||

===副作用=== | ===副作用=== | ||

副作用としては、[[wikipedia:ja:スティーブンス・ジョンソン症候群|スティーヴンス-ジョンソン(Stevens-Johnson)症候群]]、白血球減少症などがある。 | |||

==関連項目== | ==関連項目== | ||

| 303行目: | 312行目: | ||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

<references /> | <references /> | ||

2016年9月19日 (月) 15:52時点における最新版

加藤 忠史

独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター

DOI:10.14931/bsd.3561 原稿受付日:2013年3月16日 原稿完成日:2013年5月28日

担当編集委員:高橋 良輔(京都大学大学院医学研究科)

| |

|---|---|

| Systematic (IUPAC) name | |

| Lithium(1+) | |

| Clinical data | |

| Trade names | Eskalith, Lithobid and others |

| AHFS/Drugs.com | entry |

| MedlinePlus | a681039 |

| Pregnancy cat. | D (US) |

| Legal status | Prescription Only (S4) (AU) ℞-only (US) |

| Routes | Oral, parenteral |

| Pharmacokinetic data | |

| Bioavailability | depends on formulation |

| Half-life | 24 hrs |

| Excretion | >95% renal |

| Identifiers | |

| CAS number | 7439-93-2 |

| ATC code | N05AN01 |

| Chemical data | |

| Formula | Li+ |

| Mol. mass | 6.941 g/mol |

| SMILES | eMolecules & PubChem |

| |

| |

|---|---|

| |

| Systematic (IUPAC) name | |

| 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine | |

| Clinical data | |

| Trade names | Lamictal |

| AHFS/Drugs.com | monograph |

| MedlinePlus | a695007 |

| Pregnancy cat. | C (US) |

| Legal status | POM (UK) ℞-only (US) |

| Routes | Oral |

| Pharmacokinetic data | |

| Bioavailability | 98% |

| Protein binding | 55% |

| Metabolism | Hepatic (mostly UGT1A4-mediated) |

| Half-life | 24–34 hours (healthy adults) |

| Excretion | Renal |

| Identifiers | |

| CAS number | 84057-84-1 |

| ATC code | N03AX09 |

| IUPHAR ligand | 2622 |

| DrugBank | DB00555 |

| ChemSpider | 3741 |

| UNII | U3H27498KS |

| Chemical data | |

| Formula | C9H7Cl2N5 |

| Mol. mass | 256.091 g/mol |

| SMILES | eMolecules & PubChem |

| |

| | |

| |

|---|---|

| Systematic (IUPAC) name | |

| sodium 2-propylpentanoate | |

| Clinical data | |

| AHFS/Drugs.com | monograph |

| MedlinePlus | a682412 |

| Pregnancy cat. | D (AU) D (US) |

| Legal status | ℞ Prescription only |

| Routes | Oral, i.v. |

| Pharmacokinetic data | |

| Protein binding | 90–95% |

| Metabolism | 75% by CYP enzymes |

| Half-life | 9–18 hours |

| Excretion | 20% excreted as glucuronide |

| Identifiers | |

| CAS number | 1069-66-5 |

| ATC code | N03AG01 |

| PubChem | CID 14047 |

| ChemSpider | 13428 |

| UNII | 5VOM6GYJ0D |

| KEGG | D00710 |

| Chemical data | |

| Formula | C8H15NaO2 |

| Mol. mass | 166.20 g/mol |

| SMILES | eMolecules & PubChem |

| |

| | |

| |

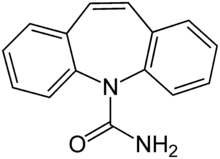

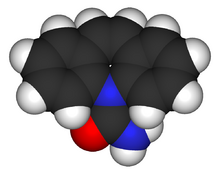

|---|---|

| |

| Systematic (IUPAC) name | |

| 5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide | |

| Clinical data | |

| Trade names | Tegretol |

| AHFS/Drugs.com | monograph |

| MedlinePlus | a682237 |

| Pregnancy cat. | D (US) |

| Legal status | POM (UK) ℞-only (US) |

| Routes | Oral |

| Pharmacokinetic data | |

| Bioavailability | 80% |

| Protein binding | 76% |

| Metabolism | Hepatic—by CYP3A4, to active epoxide form (carbamazepine-10,11 epoxide) |

| Half-life | 25–65 hours (after several doses 12–17 hours) |

| Excretion | 2–3% excreted unchanged in urine |

| Identifiers | |

| CAS number | 298-46-4 |

| ATC code | N03AF01 |

| PubChem | CID 2554 |

| DrugBank | DB00564 |

| ChemSpider | 2457 |

| UNII | 33CM23913M |

| KEGG | D00252 |

| ChEBI | CHEBI:3387 |

| ChEMBL | CHEMBL108 |

| Chemical data | |

| Formula | C15H12N2O |

| Mol. mass | 236.269 g/mol |

| SMILES | eMolecules & PubChem |

| |

| | |

英語名:mood stabilizer 独:Phasenprophylaktikum、Stimmungsstabilisierer 仏:stabilisateur de l'humeur

気分安定薬とは躁病エピソードとうつ病エピソードに対する急性期の効果と予防効果を持つ薬剤である。リチウム(lithium)、ラモトリギン(lamotrigine)、バルプロ酸(valproic acid)とカルバマゼピン(carbamazepine)が含まれる。

定義

気分安定薬(mood stabilizer)という用語の起源は、Cadeによる「mood normalizer(気分正常化薬)」にさかのぼることができるが[1]、現実的には、バルプロ酸の躁状態に対する適応が認められ、その販売促進の折に使われたことによって定着した面がある。

気分安定薬に関する、コンセンサスの得られた定義は存在しない。もっとも厳しい定義は、「躁病エピソードとうつ病エピソードに対する急性期の効果と予防効果を持つ薬剤」というBauerとMitchnerの2×2の定義[2]であるが、「双極性障害において予防効果がある薬」という、GoodwinとJamisonの定義[1]の方が、より現実的であろう。

リチウム(lithium)、ラモトリギン(lamotrigine)は、躁病エピソードとうつ病エピソードの両方に対する予防効果が認められているが、リチウムは躁病エピソードの予防効果が強く、ラモトリギンはうつ病エピソードの予防効果が強いという特徴がある。バルプロ酸(valproic acid)とカルバマゼピン(carbamazepine)の予防効果に関するエビデンスは十分ではない[3]。

一方、非定型抗精神病薬のうち、オランザピン、クエチアピンについては、躁状態、うつ状態の両方に対する予防効果が示されており、アリピプラゾールについては、躁状態に対する予防効果が示されている[3]。

このように、予防効果のみを指標とした場合には、むしろ非定型抗精神病薬の効果の方が気分安定薬の基準を満たしているが、実際には、リチウム、ラモトリギン、バルプロ酸、カルバマゼピンの4剤が気分安定薬と呼ばれることが多い。従って、「双極性障害に対する再発予防効果が(不十分なエビデンスであっても)示唆されている薬剤のうち、抗精神病薬でないもの」が気分安定薬と呼ばれているのが現状である。

こうした用語の不確実さは、これらの薬剤の双極性障害に対する作用機序が解明されていないことに起因しており、将来的には、化学的薬理作用に基づいた分類へと収斂することが期待される。

リチウム

適用

日本では炭酸リチウムが用いられているが、海外ではクエン酸リチウム等、他の塩も用いられている。双極性障害の治療薬のうち、最初に発見されたものであるというだけでなく、精神科領域の薬物療法においても、最も歴史の古い薬である。リチウムは、抗躁効果、抗うつ効果、躁病エピソードおよびうつ病エピソードへの病相予防効果のすべてを持ち、双極性障害治療の基本となる薬剤である。

治療中の血中濃度(次回服薬直前の最低値)は、およそ0.4~1.2mM程度である。有効量と中毒量が近いため、その臨床使用においては、定期的な血中濃度測定が必要である。

薬理機構

リチウムは、単純な陽イオンであり、その単純さゆえに、多様な薬理作用のうちどれが治療効果と関係しているのか諸説があるが、直接的には、Mg2+と拮抗する作用を介していると考えられる[4]。多くの酵素がMg2+を要求するが、リチウムの標的酵素としては、イノシトールモノホスファターゼ (IMPase)[5]とGSK-3β[6]が最も有力である。

IMPaseの阻害は、基質であるイノシトール-1-リン酸の蓄積と、イノシトールの欠乏を招き、その結果ホスファチジルイノシトールを細胞内で枯渇させる[7]。

GSK-3βは、細胞死、あるいは細胞増殖に関わるPI3K (ホスファチジルイノシトール-3 キナーゼ) -Akt-GSK3β-Wnt/β-カテニン系における役割、Reverb-α→Clock/BmaL1を介したサーカディアンリズム制御系、タウのリン酸化、などにおける役割が注目されている[8]。

その他、リチウムには多くの神経細胞に対する作用が報告されており、成長円錐の拡大作用[9]、神経新生の促進[10]、神経細胞保護作用[11]、脳由来神経栄養因子 (BDNF)増加[12]、小胞体ストレスに対する作用などがあるものの、これらもIMPase 阻害作用やGSK-3β阻害作用を介すると推測されている。

しかしながら、リチウムのどの作用が本質かということについて、一致した見解には至っていない。GSK-3β阻害薬やIMPase阻害薬の双極性障害への臨床応用を目指した開発は、今のところ成功していない。その一因は、双極性障害に対する予防効果を検定できる動物モデルが存在しないことにある。

代謝

ほぼ100%吸収され、代謝を受けずに、ほとんどが腎から排泄される。

副作用

手指振戦、口渇、多飲、多尿、吐気、下痢などがある。また、甲状腺機能低下症も見られる。白血球増多も見られるが、問題となることは少ない。長期のリチウム治療により、腎障害を来すことがある。

心血管系の催奇形性があるため、妊娠中の使用は禁忌とされている。リチウム中毒では、嘔吐、多尿、振戦に加え、小脳失調、構音障害、筋力低下、筋の刺激性亢進、けいれん、意識障害などの中枢神経症状や、血圧低下、急性腎不全、肺水腫、心伝導障害などが現れる。中毒は、脱水状態、他の薬剤との併用(抗炎症薬や利尿薬の併用)、加齢による腎機能低下、自殺目的の服用などに伴って出現することが多い。中毒発生時には、輸液、人工透析などの対症療法、保存的治療を行う。

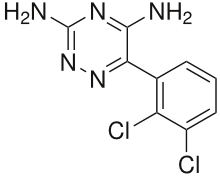

ラモトリギン

適用

ラモトリギンは、抗てんかん薬として開発され、後に双極性障害への効果が見いだされた。うつ状態の予防効果が最も確立しているが、躁状態の予防効果もあり、また、急性期のうつ状態に対する効果も示唆されている。

薬理作用

その作用機序としては、電位依存性ナトリウムチャネルへの作用などが考えられている[13]。また、この作用を介して、グルタミン酸放出を抑制する。また、リチウムと同様の神経保護作用を持つことが示唆されており、これもおそらくは、電位依存性ナトリウムチャネルの阻害という直接作用から、BDNFの増加などを介したものと考えられる[13]。

代謝

活性代謝物はなく、主にグルクロン酸抱合により代謝される。バルプロ酸との併用で半減期が延長するため、注意を要する。

副作用

まれながら重篤な皮疹や肝障害などを伴うスティーヴンス-ジョンソン(Stevens-Johnson)症候群(SJS)が見られるが、ゆっくり増量することにより、発症の可能性をある程度減らすことができる。その他の副作用としては、頭痛、傾眠、めまいなどがある。

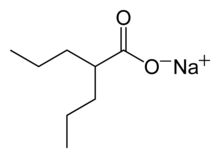

バルプロ酸

適用

日本ではバルプロ酸ナトリウム、欧米ではバルプロ酸とバルプロ酸ナトリウムが1:1に配位したdivalproexが主に用いられている。バルプロ酸は抗てんかん薬として幅広く用いられている薬剤であるが、躁状態に有効なことが1960年にヨーロッパで見出された[14]。

躁状態に対する効果がある。双極性障害のうつ状態に対する効果はなく、予防効果があることが示唆されているものの、そのエビデンスは確実とはいえない。

薬理作用

作用機序としては、電位依存性Na+チャンネルの抑制作用、電位依存性Ca2+チャンネルの抑制作用、ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用など、多くの説があり、細胞レベルでは、リチウムと同様の神経保護作用、成長円錐拡大作用[9]などが知られている。

代謝

グルクロン酸抱合およびβ酸化により代謝される。血中濃度は、躁病においては71μg/mL以上で有効とされる[15]。

副作用

吐き気、嘔吐などの消化器症状の他、投与早期に生じる肝障害などがある。催奇形性があるため、妊娠中の投与は禁忌である。

カルバマゼピン

適用

抗てんかん薬として開発されたが、てんかん患者において情動安定化作用を持つことから、双極性障害に試みられ、1970年代初頭に、日本の大熊輝男らにより、躁状態に対する有効性が見出された。その後、病相予防効果も示唆され、気分安定薬の1つとしての地位を確立した。双極性障害における有効血中濃度は不明であるが、てんかんにおける有効濃度である5~9μm/mlを目安として治療を行うことが多い。

薬理作用

作用機序としては、電位依存性Na+チャンネルの阻害作用、アデノシン受容体への作用などが知られている[14]。

代謝

副作用

副作用としては、スティーヴンス-ジョンソン(Stevens-Johnson)症候群、白血球減少症などがある。

関連項目

参考文献

- ↑ 1.0 1.1 Goodwin FK, Jamison KKR

Manic-Depressive Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression.

Oxford University Press; 2007. - ↑

Bauer, M.S., & Mitchner, L. (2004).

What is a "mood stabilizer"? An evidence-based response. The American journal of psychiatry, 161(1), 3-18. [PubMed:14702242] [WorldCat] [DOI] - ↑ 3.0 3.1 加藤忠史、神庭重信、寺尾岳、山田和男

日本うつ病学会治療ガイドライン I 双極性障害 2012. - ↑

Frausto da Silva, J.J., & Williams, R.J. (1976).

Possible mechanism for the biological action of lithium. Nature, 263(5574), 237-9. [PubMed:958476] [WorldCat] [DOI] - ↑

Hallcher, L.M., & Sherman, W.R. (1980).

The effects of lithium ion and other agents on the activity of myo-inositol-1-phosphatase from bovine brain. The Journal of biological chemistry, 255(22), 10896-901. [PubMed:6253491] [WorldCat] - ↑

Klein, P.S., & Melton, D.A. (1996).

A molecular mechanism for the effect of lithium on development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(16), 8455-9. [PubMed:8710892] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Berridge, M.J., Downes, C.P., & Hanley, M.R. (1989).

Neural and developmental actions of lithium: a unifying hypothesis. Cell, 59(3), 411-9. [PubMed:2553271] [WorldCat] [DOI] - ↑

Gould, T.D., Quiroz, J.A., Singh, J., Zarate, C.A., & Manji, H.K. (2004).

Emerging experimental therapeutics for bipolar disorder: insights from the molecular and cellular actions of current mood stabilizers. Molecular psychiatry, 9(8), 734-55. [PubMed:15136794] [WorldCat] [DOI] - ↑ 9.0 9.1

Williams, R.S., Cheng, L., Mudge, A.W., & Harwood, A.J. (2002).

A common mechanism of action for three mood-stabilizing drugs. Nature, 417(6886), 292-5. [PubMed:12015604] [WorldCat] [DOI] - ↑

Chen, G., Rajkowska, G., Du, F., Seraji-Bozorgzad, N., & Manji, H.K. (2000).

Enhancement of hippocampal neurogenesis by lithium. Journal of neurochemistry, 75(4), 1729-34. [PubMed:10987856] [WorldCat] [DOI] - ↑

Chuang, D.M. (2005).

The antiapoptotic actions of mood stabilizers: molecular mechanisms and therapeutic potentials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1053, 195-204. [PubMed:16179524] [WorldCat] [DOI] - ↑

Yasuda, S., Liang, M.H., Marinova, Z., Yahyavi, A., & Chuang, D.M. (2009).

The mood stabilizers lithium and valproate selectively activate the promoter IV of brain-derived neurotrophic factor in neurons. Molecular psychiatry, 14(1), 51-9. [PubMed:17925795] [WorldCat] [DOI] - ↑ 13.0 13.1 加藤忠史

ラモトリギンの気分安定作用のメカニズム

精神科 2011;19:45-9. - ↑ 14.0 14.1 加藤忠史

双極性障害 病態の理解から治療戦略まで 第2版

医学書院 2011. - ↑

Allen, M.H., Hirschfeld, R.M., Wozniak, P.J., Baker, J.D., & Bowden, C.L. (2006).

Linear relationship of valproate serum concentration to response and optimal serum levels for acute mania. The American journal of psychiatry, 163(2), 272-5. [PubMed:16449481] [WorldCat] [DOI]