「ケタミン」の版間の差分

細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の35版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

ケタミン 英語名:ketamine | |||

橋本謙二:千葉大学社会精神保健教育研究センター | |||

{{box|text= アリルシクロヘキシルアミン系の解離性麻酔薬であり、世界保健機関による必須医薬品の一つである。薬物乱用が問題になり麻薬指定された。精神医学領域では、ケタミンは統合失調症モデルとして使用されているが、近年、ケタミンの即効性抗うつ効果が注目されている。}} | {{box|text= アリルシクロヘキシルアミン系の解離性麻酔薬であり、世界保健機関による必須医薬品の一つである。薬物乱用が問題になり麻薬指定された。精神医学領域では、ケタミンは統合失調症モデルとして使用されているが、近年、ケタミンの即効性抗うつ効果が注目されている。}} | ||

{{Drugbox | {{Drugbox | ||

| Watchedfields = changed | | Watchedfields = changed | ||

| 122行目: | 118行目: | ||

== 歴史 == | == 歴史 == | ||

1962年に米国パーク・デービス社によって、麻酔薬フェンサイクリジン(PCP: phencyclidine)の代用物(半減期が短い化合物)として、CI-581(後のケタミン)が合成された。1964年、ミシガン大学のEdward F. Domino博士らが、健常者(囚人)を対象とした臨床試験を実施した。ケタミンもPCP同様、精神病症状を惹起した。またケタミンは悪夢、浮遊感覚(幽体離脱)などの解離症状を引き起こすことに気づき、解離性麻酔薬(dissociative anesthetic)と命名した(1,2)。現在、世界中で麻酔薬として使用されている。他の麻酔薬と比べて、呼吸抑制などの副作用が低いため、世界保健機関による必須医薬品になっている。1970年代後半から米国の若者の間で乱用され大きな社会問題になり、わが国でも2007年に麻薬指定された。 | |||

== 薬理作用、副作用、代謝 == | |||

ケタミンは視床・新皮質を機能的に抑制する一方、辺縁系を活性化する薬理学的特徴を有する。麻酔から覚醒する際に、幻覚、悪夢、浮遊感覚などの症状が観察される。ケタミンの麻酔・鎮痛作用および上記の副作用は、グルタミン酸受容体の一つであるNMDA受容体の拮抗作用によると考えられている(2)。NMDA受容体拮抗薬のヒトにおける精神病惹起作用は、NMDA受容体遮断作用の強さに比例しているため、統合失調症のNMDA受容体機能低下仮説が提唱されている(3)。またケタミンは、オピオイド受容体、シグマ受容体などにも弱い親和性を有する(2)。ケタミンは肝臓のチトクロームP450によりノルケタミン、ヒドロキシノルケタミン、デヒドロノルケタミンなどに代謝される。ノルケタミンがケタミンの主代謝物である。 | |||

== | == 統合失調症モデル == | ||

ミシガン大学のEdward F. Domino博士らは、PCPやケタミンをヒトに投与すると統合失調症と酷似した症状が出現することを報告した(1,2)。その後、米国でPCPの乱用が問題になった際、PCP使用者は、統合失調症と酷似した症状を有することから、統合失調症のPCPモデルが提唱された(3)。1994年にイェール大学のJohn H. Krystal博士らは、ケタミンを健常者に投与すると、統合失調症の全ての症状(陽性症状、陰性症状、認知機能障害)を引き起こすことを報告した(4)。米国では、健常者にケタミンを投与して統合失調症様の症状を引き起こし、脳での生化学的変化や候補薬剤(抗精神病薬)の評価に幅広く使用されている。後述するが、ケタミンは治療抵抗性うつ病の治療に適応外使用されているが、うつ病患者の認知機能障害を悪化させず、逆に改善する作用がある。以上の事から、ヒトの認知機能に対するケタミンの作用は、今後、詳細に検討する必要がある。 | |||

== 抗うつ作用 == | |||

1970年代後半から1980年代初頭に、米国ではPCPやケタミンの乱用が大きな社会問題になった。これらの薬物乱用者の多くはうつ症状を呈する方が多く、一部の方は、既存のモノアミン系抗うつ薬に効果が無く、即効性抗うつ効果を期待してケタミンを使用する方が居たようだ(2)。このように、一部の医師や研究者は、ケタミンの抗うつ効果に気づいていたが、精神病惹起作用を有する乱用薬物ケタミンが抗うつ薬になるとは思っていたなかったとEdward F. Domino博士は後に語っていた。 | |||

2000年にイェール大学のJohn H. Krystal博士らは、うつ病患者を対象としたプラセボ対照二重盲検試験を実施し、ケタミンの抗うつ効果を科学的に証明した(5)。ケタミン投与後、精神病惹起作用や解離症状が出現し、1時間以内に消失した。その後、抗うつ効果がみられ、投与3日後でも確認された(5)。当初、この論文は注目されなかったが、2006年に米国精神衛生研究所(NIH/NIMH)のCarlos A. Zarate博士らが、治療抵抗性うつ病患者を対象としたプラセボ対照二重盲検試験を実施し、ケタミンの即効性抗うつ効果と持続(1週間以上)効果を報告した(6)。興味深い事に、ケタミンは重度のうつ病患者の希死念慮・自殺願望にも即効性の効果がある事が報告された(7)。その後、多くの研究グループによりケタミンの抗うつ効果および希死念慮抑制効果は追試された(8-10)。 | |||

欧米では、ケタミンの抗うつ効果は、気分障害研究の歴史において、過去60年間で最も大きな発見、あるいは精神医学分野ではクロルプロマジン以来の大発見と言われている(11,12)。しかしながら、ケタミンの問題点(投与直後の精神病惹起作用、解離症状、繰り返し投与による薬物依存など)が解決していないにも関わらず、米国のケタミンクリニックや病院では、難治性うつ病に対してケタミンの適応外使用が日常的に行われている(13)。 | |||

=== | === NMDA受容体の役割 === | ||

ケタミンの主の薬理作用は、グルタミン酸受容体の一つであるNMDA受容体の拮抗作用であることから、多くの研究者はケタミンの抗うつ作用はNMDA受容体の拮抗作用と信じており、海外の幾つかの製薬企業がNMDA受容体拮抗薬を開発した。しかしながら、ケタミン以外のNMDA受容体拮抗薬は、うつ病患者においてケタミン様の強力は抗うつ効果を示さず、開発中止に追い込まれた<ref name="Hashimoto2019"/>(14-16)。興味深い事に、強力で選択性の高いNMDA受容体拮抗薬(+)-MK-801 (dizocilpine)は、うつ病患者において抗うつ効果を示さなかった(15)。さらに、これまで実施されたケタミンの臨床試験結果から、ケタミン投与後の解離症状は、ケタミンの抗うつ効果には関連無いことが判ってきた。以上の事から、筆者らはケタミンの抗うつ効果におけるNMDA受容体拮抗作用以外の関与を考える必要性を提唱した<ref name="Hashimoto2019" />(14-18)。 | |||

== 光学異性体 == | |||

ケタミンは不斉炭素を有するため、二つの光学異性体を有する。NMDA受容体への親和性は、(S)-ケタミンの方が(R)-ケタミンより3-4倍程度強いことは知られており(2)、ヨーロッパや中国では(S)-ケタミンは麻酔薬(麻酔作用は、NMDA受容体遮断作用が関与)として使用されている。一方、米国や日本では、(S)-ケタミンは麻酔薬として認可されていない。 | |||

=== (S)-ケタミン === | |||

esketamine | esketamine | ||

米国Johnson & Johnson社は、NMDA受容体への親和性が強い(S)-ケタミンの鼻腔内投与を難治性うつ病患者の追加投与として開発した。2016年に治療抵抗性うつ病患者に対する(S)-ケタミン(0.2 and 0.4 mg/kg)の静脈投与によるプラセボ対照二重盲検試験が報告された。(S)-ケタミンは即効性抗うつ効果を示したが、副作用の出現も大きかった(19)。その後、J&J社は、(S)-ケタミンの鼻腔内投与を難治性うつ病患者の追加投与として開発し、2019年に米国およびヨーロッパで承認された(20,21)。しかしながら、副作用の問題から、(S)-ケタミンはリスク評価軽減戦略(Risk Evaluation and Mitigation Strategies, REMS)の下で使用しなければならなく、患者は点鼻薬を医師の診察室や医療機関において、自分で投与できるが、自宅に持って帰る事は禁止されている(12)。さらに(S)-ケタミンの抗うつ効果に関する問題点も指摘されている(22,23)。 | |||

=== (R)-ケタミン=== | |||

arketamine | arketamine | ||

筆者は、2010年ごろからケタミンの抗うつ作用に対するNMDA受容体遮断作用の関与を疑っていた。うつ病の動物モデルを用いて、二つの光学異性体を比較すると、(R)-ケタミンが、(S)-ケタミンよりも抗うつ効果が強く、持続効果も長いことを報告した(24,25)。しかしながら、我々の論文はほとんど注目されなかった。2016年5月に、米国メリーランド大学や米国衛生研究所(NIH)のグループは、我々の論文の追試を行い、Nature誌に掲載した(26)。この報告以来、多くの研究者が(R)-ケタミンの抗うつ効果に注目するようになった。両異性体の薬物動態には大きな差が無いことから、両異性体の抗うつ効果の差は、薬物動態の寄与は低いと考えられた。NMDA受容体への親和性は、(S)-ケタミンの方が(R)-ケタミンより3-4倍程度強いことから、ケタミンの抗うつ作用には、NMDA受容体以外の関与があると思われる<ref name="Hashimoto2019" />(14-18)。 | |||

2020年にブラジルの研究者が、治療抵抗性うつ病患者を対象とした(R)-ケタミン(0.5 mg/kg)のオープンラベルの予備試験を報告した。(R)-ケタミンは、静脈投与1時間後には強力な抗うつ効果を示し、1週間後でも確認された。興味深い事に、(R)-ケタミンの投与量は、上記の(S)-ケタミンの投与量(0.2 and 0.4 mg/ | 2020年にブラジルの研究者が、治療抵抗性うつ病患者を対象とした(R)-ケタミン(0.5 mg/kg)のオープンラベルの予備試験を報告した。(R)-ケタミンは、静脈投与1時間後には強力な抗うつ効果を示し、1週間後でも確認された。興味深い事に、(R)-ケタミンの投与量は、上記の(S)-ケタミンの投与量(0.2 and 0.4 mg/kg)(19)より高いにも関わらず、解離症状などの副作用は殆ど観察されなかった(27)。(R)-ケタミンの即効性抗うつ効果と副作用については、今後、大規模な臨床試験が必要であろう。 | ||

=== | === 異性体の副作用 === | ||

ケタミンはうつ病患者において即効性抗うつ作用および希死念慮低下作用を示すが、ケタミンの副作用は臨床応用を考えた場合、解決すべき大きな課題である。精神病惹起作用の指標である運動量亢進作用、プレパルス抑制障害、場所嗜好性試験、前頭皮質におけるパルブアルブミン陽性細胞の低下は、(S)-ケタミンの単回投与および繰り返し投与で起きるが、(R)-ケタミンでは起きなかった(25,28,29)。 | |||

(S)-ケタミンや(R,S)-ケタミンの投与では、ラット脳梁膨大後部皮質における熱ストレス蛋白(神経障害マーカー)の誘導が起きるが、(R)-ケタミンの投与では起きなかった(30)。浜松ホトニクス社との無麻酔サルPETを用いた研究から、(R)-ケタミンの静脈投与は、ドパミンD2受容体に影響を与えないが、(S)-ケタミンの静脈投与はドパミンD2受容体を有意に低下することを報告した(31)。この結果は、(S)-ケタミン投与により、前シナプスからドパミン放出が起きていることを示しており、ヒトにおける(S)-ケタミン静脈投与後の精神病惹起作用および解離症状(19)と関連していると思われる。 | |||

このように、ケタミンの副作用は、主にNMDA受容体が関与していることから、NMDA受容体への親和性が低い(R)-ケタミンは(R,S)-ケタミンや(S)-ケタミンより副作用の少ない安全な抗うつ薬として期待される(11,12)。 | |||

1997年に健常者を対象としたケタミン異性体の報告がスイスから発表された。この論文では、(S)-ケタミンは健常者において精神病惹起作用や解離症状を引き起こすが、同じ投与量の(R)-ケタミンはこのような症状を引き起こさず、逆にリラックスな症状をもたらしたことを報告した(32)。このようにケタミンの副作用は、主に(S)-ケタミンが寄与しており、(R)-ケタミンの寄与は低いと報告されている(33)。 | |||

以上の結果より、(R)-ケタミンは副作用の少ない即効性抗うつ薬になると期待されている<ref name="Hashimoto2019" />(14-16,34,35)。現在、米国Perception Neuroscience社が米国FDAの承認に向けた臨床治験を実施している<ref name="Hashimoto2019" />(14)。 | |||

== 抗うつ作用機序 == | |||

=== mechanistic target of rapamycin系 === | |||

2010年に米国イェール大学のRonald S. Duman博士らは、ケタミンの抗うつ作用に細胞内mTOR系が関与している事を報告した(36)。一方、ケタミンの抗うつ作用にmTOR系が関与しないという反論も報告された(26,37)。筆者らは、mTOR系は(S)-ケタミンの抗うつ作用には関与するが、(R)-ケタミンの抗うつ作用には関与しないことを報告した(38)。2020年に、イェール大学の同グループは、mTORの阻害薬ラパマイシンが、治療抵抗性うつ病患者に対するケタミンの抗うつ効果をブロックせず、逆に増強することを発表した(39)。ケタミンの抗うつ作用におけるmTOR系の役割については、今後詳細に検討する必要がある。 | |||

== | === 脳由来神経栄養因子=== | ||

2011年に、米国サウスウェスタン大学のLisa M. Monteggia博士らは、ケタミンの抗うつ効果には、脳由来神経栄養因子(BDNF: brain-derived neurotrophic factor)が関与していることを報告した(37)。筆者らも、二つのケタミン異性体の抗うつ効果は、TrkB受容体拮抗薬でブロックされることから、BDNF-TrkB系が重要であることを報告した(25)。ケタミンの抗うつ作用におけるBDNF-TrkB系の役割は、多くの研究グル-プから追試されており、ケタミンの持続効果(1週間以上持続)に関与していると推測されている。 | |||

=== トランスフォーミング成長因子=== | |||

2020年に、筆者らはRNA-seq解析を用いて、ケタミン異性体の抗うつ効果の差に、トランスフォ-ミング成長因子β1が関与していることを報告した(40)。興味深い事に、TGF-β1がうつ病モデルにおいて即効性抗うつ効果と持続効果を有することを報告した(40)。 | |||

== | === 代謝物(2R,6R)-ヒドロキシノルケタミン、その他 === | ||

= | 2016年に米国メリーランド大学と米国衛生研究所のグループが、ケタミンの抗うつ効果は、ケタミン自体でなく、(R)-ケタミンから代謝される(2R,6R)-ヒドロキシノルケタミン(HNK: hydroxynorketamine)である事をNature誌に報告した(26)。この論文では、(2R,6R)-HNKは主代謝物でないにも関わらず、ケタミンと同じ投与量(10 mg/kg)で抗うつ効果が認められている(26)。一方、筆者らは(2R,6R)-HNKの生成はケタミンの抗うつ効果には必須でないことを報告した(41-46)。2019年に、米国メリーランド大学と米国衛生研究所のグループは、(2R,6R)-HNKの生成は(R)-ケタミンの作用に一部関与しているかもしれないと修正した(47)。2020年に同グループは治療抵抗性うつ病患者を対象とした臨床試験において、ケタミンの抗うつ効果と血液中(2R,6R)-HNK濃度との間には負の相関があることを報告した。すなわち、彼らの仮説と逆の結果であった(48)。この論文報告に対して、イェール大学のChadi G. Abdallah博士は、コメント「Is this the end of the HNK pipeline?」を発表した(49)。米国衛生研究所のCarlos Zarate博士らが、(2R,6R)-HNKの臨床試験を計画しているので、うつ病患者での結果が楽しみである。 | ||

最後に、現時点でケタミンやケタミン異性体の抗うつ効果の詳細な作用機序は明らかでない。マウスを用いた強制水泳試験や尾懸垂試験は、うつ病患者の抗うつ効果を必ずしも予測しないので、注意が必要である(50)。将来、ケタミンの新規治療ターゲットが同定されれば、ケタミンの副作用を有さない新規抗うつ薬の創製につながると期待される。 | |||

== 関連項目== | == 関連項目== | ||

| 202行目: | 184行目: | ||

* [[NMDA型グルタミン酸受容体]] | * [[NMDA型グルタミン酸受容体]] | ||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

2020年8月5日 (水) 13:25時点における版

ケタミン 英語名:ketamine

橋本謙二:千葉大学社会精神保健教育研究センター

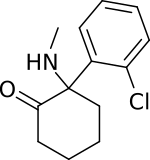

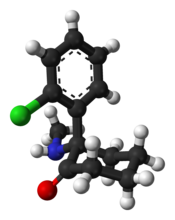

アリルシクロヘキシルアミン系の解離性麻酔薬であり、世界保健機関による必須医薬品の一つである。薬物乱用が問題になり麻薬指定された。精神医学領域では、ケタミンは統合失調症モデルとして使用されているが、近年、ケタミンの即効性抗うつ効果が注目されている。

歴史

1962年に米国パーク・デービス社によって、麻酔薬フェンサイクリジン(PCP: phencyclidine)の代用物(半減期が短い化合物)として、CI-581(後のケタミン)が合成された。1964年、ミシガン大学のEdward F. Domino博士らが、健常者(囚人)を対象とした臨床試験を実施した。ケタミンもPCP同様、精神病症状を惹起した。またケタミンは悪夢、浮遊感覚(幽体離脱)などの解離症状を引き起こすことに気づき、解離性麻酔薬(dissociative anesthetic)と命名した(1,2)。現在、世界中で麻酔薬として使用されている。他の麻酔薬と比べて、呼吸抑制などの副作用が低いため、世界保健機関による必須医薬品になっている。1970年代後半から米国の若者の間で乱用され大きな社会問題になり、わが国でも2007年に麻薬指定された。

薬理作用、副作用、代謝

ケタミンは視床・新皮質を機能的に抑制する一方、辺縁系を活性化する薬理学的特徴を有する。麻酔から覚醒する際に、幻覚、悪夢、浮遊感覚などの症状が観察される。ケタミンの麻酔・鎮痛作用および上記の副作用は、グルタミン酸受容体の一つであるNMDA受容体の拮抗作用によると考えられている(2)。NMDA受容体拮抗薬のヒトにおける精神病惹起作用は、NMDA受容体遮断作用の強さに比例しているため、統合失調症のNMDA受容体機能低下仮説が提唱されている(3)。またケタミンは、オピオイド受容体、シグマ受容体などにも弱い親和性を有する(2)。ケタミンは肝臓のチトクロームP450によりノルケタミン、ヒドロキシノルケタミン、デヒドロノルケタミンなどに代謝される。ノルケタミンがケタミンの主代謝物である。

統合失調症モデル

ミシガン大学のEdward F. Domino博士らは、PCPやケタミンをヒトに投与すると統合失調症と酷似した症状が出現することを報告した(1,2)。その後、米国でPCPの乱用が問題になった際、PCP使用者は、統合失調症と酷似した症状を有することから、統合失調症のPCPモデルが提唱された(3)。1994年にイェール大学のJohn H. Krystal博士らは、ケタミンを健常者に投与すると、統合失調症の全ての症状(陽性症状、陰性症状、認知機能障害)を引き起こすことを報告した(4)。米国では、健常者にケタミンを投与して統合失調症様の症状を引き起こし、脳での生化学的変化や候補薬剤(抗精神病薬)の評価に幅広く使用されている。後述するが、ケタミンは治療抵抗性うつ病の治療に適応外使用されているが、うつ病患者の認知機能障害を悪化させず、逆に改善する作用がある。以上の事から、ヒトの認知機能に対するケタミンの作用は、今後、詳細に検討する必要がある。

抗うつ作用

1970年代後半から1980年代初頭に、米国ではPCPやケタミンの乱用が大きな社会問題になった。これらの薬物乱用者の多くはうつ症状を呈する方が多く、一部の方は、既存のモノアミン系抗うつ薬に効果が無く、即効性抗うつ効果を期待してケタミンを使用する方が居たようだ(2)。このように、一部の医師や研究者は、ケタミンの抗うつ効果に気づいていたが、精神病惹起作用を有する乱用薬物ケタミンが抗うつ薬になるとは思っていたなかったとEdward F. Domino博士は後に語っていた。

2000年にイェール大学のJohn H. Krystal博士らは、うつ病患者を対象としたプラセボ対照二重盲検試験を実施し、ケタミンの抗うつ効果を科学的に証明した(5)。ケタミン投与後、精神病惹起作用や解離症状が出現し、1時間以内に消失した。その後、抗うつ効果がみられ、投与3日後でも確認された(5)。当初、この論文は注目されなかったが、2006年に米国精神衛生研究所(NIH/NIMH)のCarlos A. Zarate博士らが、治療抵抗性うつ病患者を対象としたプラセボ対照二重盲検試験を実施し、ケタミンの即効性抗うつ効果と持続(1週間以上)効果を報告した(6)。興味深い事に、ケタミンは重度のうつ病患者の希死念慮・自殺願望にも即効性の効果がある事が報告された(7)。その後、多くの研究グループによりケタミンの抗うつ効果および希死念慮抑制効果は追試された(8-10)。

欧米では、ケタミンの抗うつ効果は、気分障害研究の歴史において、過去60年間で最も大きな発見、あるいは精神医学分野ではクロルプロマジン以来の大発見と言われている(11,12)。しかしながら、ケタミンの問題点(投与直後の精神病惹起作用、解離症状、繰り返し投与による薬物依存など)が解決していないにも関わらず、米国のケタミンクリニックや病院では、難治性うつ病に対してケタミンの適応外使用が日常的に行われている(13)。

NMDA受容体の役割

ケタミンの主の薬理作用は、グルタミン酸受容体の一つであるNMDA受容体の拮抗作用であることから、多くの研究者はケタミンの抗うつ作用はNMDA受容体の拮抗作用と信じており、海外の幾つかの製薬企業がNMDA受容体拮抗薬を開発した。しかしながら、ケタミン以外のNMDA受容体拮抗薬は、うつ病患者においてケタミン様の強力は抗うつ効果を示さず、開発中止に追い込まれた[8](14-16)。興味深い事に、強力で選択性の高いNMDA受容体拮抗薬(+)-MK-801 (dizocilpine)は、うつ病患者において抗うつ効果を示さなかった(15)。さらに、これまで実施されたケタミンの臨床試験結果から、ケタミン投与後の解離症状は、ケタミンの抗うつ効果には関連無いことが判ってきた。以上の事から、筆者らはケタミンの抗うつ効果におけるNMDA受容体拮抗作用以外の関与を考える必要性を提唱した[8](14-18)。

光学異性体

ケタミンは不斉炭素を有するため、二つの光学異性体を有する。NMDA受容体への親和性は、(S)-ケタミンの方が(R)-ケタミンより3-4倍程度強いことは知られており(2)、ヨーロッパや中国では(S)-ケタミンは麻酔薬(麻酔作用は、NMDA受容体遮断作用が関与)として使用されている。一方、米国や日本では、(S)-ケタミンは麻酔薬として認可されていない。

(S)-ケタミン

esketamine

米国Johnson & Johnson社は、NMDA受容体への親和性が強い(S)-ケタミンの鼻腔内投与を難治性うつ病患者の追加投与として開発した。2016年に治療抵抗性うつ病患者に対する(S)-ケタミン(0.2 and 0.4 mg/kg)の静脈投与によるプラセボ対照二重盲検試験が報告された。(S)-ケタミンは即効性抗うつ効果を示したが、副作用の出現も大きかった(19)。その後、J&J社は、(S)-ケタミンの鼻腔内投与を難治性うつ病患者の追加投与として開発し、2019年に米国およびヨーロッパで承認された(20,21)。しかしながら、副作用の問題から、(S)-ケタミンはリスク評価軽減戦略(Risk Evaluation and Mitigation Strategies, REMS)の下で使用しなければならなく、患者は点鼻薬を医師の診察室や医療機関において、自分で投与できるが、自宅に持って帰る事は禁止されている(12)。さらに(S)-ケタミンの抗うつ効果に関する問題点も指摘されている(22,23)。

(R)-ケタミン

arketamine

筆者は、2010年ごろからケタミンの抗うつ作用に対するNMDA受容体遮断作用の関与を疑っていた。うつ病の動物モデルを用いて、二つの光学異性体を比較すると、(R)-ケタミンが、(S)-ケタミンよりも抗うつ効果が強く、持続効果も長いことを報告した(24,25)。しかしながら、我々の論文はほとんど注目されなかった。2016年5月に、米国メリーランド大学や米国衛生研究所(NIH)のグループは、我々の論文の追試を行い、Nature誌に掲載した(26)。この報告以来、多くの研究者が(R)-ケタミンの抗うつ効果に注目するようになった。両異性体の薬物動態には大きな差が無いことから、両異性体の抗うつ効果の差は、薬物動態の寄与は低いと考えられた。NMDA受容体への親和性は、(S)-ケタミンの方が(R)-ケタミンより3-4倍程度強いことから、ケタミンの抗うつ作用には、NMDA受容体以外の関与があると思われる[8](14-18)。

2020年にブラジルの研究者が、治療抵抗性うつ病患者を対象とした(R)-ケタミン(0.5 mg/kg)のオープンラベルの予備試験を報告した。(R)-ケタミンは、静脈投与1時間後には強力な抗うつ効果を示し、1週間後でも確認された。興味深い事に、(R)-ケタミンの投与量は、上記の(S)-ケタミンの投与量(0.2 and 0.4 mg/kg)(19)より高いにも関わらず、解離症状などの副作用は殆ど観察されなかった(27)。(R)-ケタミンの即効性抗うつ効果と副作用については、今後、大規模な臨床試験が必要であろう。

異性体の副作用

ケタミンはうつ病患者において即効性抗うつ作用および希死念慮低下作用を示すが、ケタミンの副作用は臨床応用を考えた場合、解決すべき大きな課題である。精神病惹起作用の指標である運動量亢進作用、プレパルス抑制障害、場所嗜好性試験、前頭皮質におけるパルブアルブミン陽性細胞の低下は、(S)-ケタミンの単回投与および繰り返し投与で起きるが、(R)-ケタミンでは起きなかった(25,28,29)。

(S)-ケタミンや(R,S)-ケタミンの投与では、ラット脳梁膨大後部皮質における熱ストレス蛋白(神経障害マーカー)の誘導が起きるが、(R)-ケタミンの投与では起きなかった(30)。浜松ホトニクス社との無麻酔サルPETを用いた研究から、(R)-ケタミンの静脈投与は、ドパミンD2受容体に影響を与えないが、(S)-ケタミンの静脈投与はドパミンD2受容体を有意に低下することを報告した(31)。この結果は、(S)-ケタミン投与により、前シナプスからドパミン放出が起きていることを示しており、ヒトにおける(S)-ケタミン静脈投与後の精神病惹起作用および解離症状(19)と関連していると思われる。

このように、ケタミンの副作用は、主にNMDA受容体が関与していることから、NMDA受容体への親和性が低い(R)-ケタミンは(R,S)-ケタミンや(S)-ケタミンより副作用の少ない安全な抗うつ薬として期待される(11,12)。

1997年に健常者を対象としたケタミン異性体の報告がスイスから発表された。この論文では、(S)-ケタミンは健常者において精神病惹起作用や解離症状を引き起こすが、同じ投与量の(R)-ケタミンはこのような症状を引き起こさず、逆にリラックスな症状をもたらしたことを報告した(32)。このようにケタミンの副作用は、主に(S)-ケタミンが寄与しており、(R)-ケタミンの寄与は低いと報告されている(33)。

以上の結果より、(R)-ケタミンは副作用の少ない即効性抗うつ薬になると期待されている[8](14-16,34,35)。現在、米国Perception Neuroscience社が米国FDAの承認に向けた臨床治験を実施している[8](14)。

抗うつ作用機序

mechanistic target of rapamycin系

2010年に米国イェール大学のRonald S. Duman博士らは、ケタミンの抗うつ作用に細胞内mTOR系が関与している事を報告した(36)。一方、ケタミンの抗うつ作用にmTOR系が関与しないという反論も報告された(26,37)。筆者らは、mTOR系は(S)-ケタミンの抗うつ作用には関与するが、(R)-ケタミンの抗うつ作用には関与しないことを報告した(38)。2020年に、イェール大学の同グループは、mTORの阻害薬ラパマイシンが、治療抵抗性うつ病患者に対するケタミンの抗うつ効果をブロックせず、逆に増強することを発表した(39)。ケタミンの抗うつ作用におけるmTOR系の役割については、今後詳細に検討する必要がある。

脳由来神経栄養因子

2011年に、米国サウスウェスタン大学のLisa M. Monteggia博士らは、ケタミンの抗うつ効果には、脳由来神経栄養因子(BDNF: brain-derived neurotrophic factor)が関与していることを報告した(37)。筆者らも、二つのケタミン異性体の抗うつ効果は、TrkB受容体拮抗薬でブロックされることから、BDNF-TrkB系が重要であることを報告した(25)。ケタミンの抗うつ作用におけるBDNF-TrkB系の役割は、多くの研究グル-プから追試されており、ケタミンの持続効果(1週間以上持続)に関与していると推測されている。

トランスフォーミング成長因子

2020年に、筆者らはRNA-seq解析を用いて、ケタミン異性体の抗うつ効果の差に、トランスフォ-ミング成長因子β1が関与していることを報告した(40)。興味深い事に、TGF-β1がうつ病モデルにおいて即効性抗うつ効果と持続効果を有することを報告した(40)。

代謝物(2R,6R)-ヒドロキシノルケタミン、その他

2016年に米国メリーランド大学と米国衛生研究所のグループが、ケタミンの抗うつ効果は、ケタミン自体でなく、(R)-ケタミンから代謝される(2R,6R)-ヒドロキシノルケタミン(HNK: hydroxynorketamine)である事をNature誌に報告した(26)。この論文では、(2R,6R)-HNKは主代謝物でないにも関わらず、ケタミンと同じ投与量(10 mg/kg)で抗うつ効果が認められている(26)。一方、筆者らは(2R,6R)-HNKの生成はケタミンの抗うつ効果には必須でないことを報告した(41-46)。2019年に、米国メリーランド大学と米国衛生研究所のグループは、(2R,6R)-HNKの生成は(R)-ケタミンの作用に一部関与しているかもしれないと修正した(47)。2020年に同グループは治療抵抗性うつ病患者を対象とした臨床試験において、ケタミンの抗うつ効果と血液中(2R,6R)-HNK濃度との間には負の相関があることを報告した。すなわち、彼らの仮説と逆の結果であった(48)。この論文報告に対して、イェール大学のChadi G. Abdallah博士は、コメント「Is this the end of the HNK pipeline?」を発表した(49)。米国衛生研究所のCarlos Zarate博士らが、(2R,6R)-HNKの臨床試験を計画しているので、うつ病患者での結果が楽しみである。 最後に、現時点でケタミンやケタミン異性体の抗うつ効果の詳細な作用機序は明らかでない。マウスを用いた強制水泳試験や尾懸垂試験は、うつ病患者の抗うつ効果を必ずしも予測しないので、注意が必要である(50)。将来、ケタミンの新規治療ターゲットが同定されれば、ケタミンの副作用を有さない新規抗うつ薬の創製につながると期待される。

関連項目

参考文献

- ↑

Bell, R.F., Eccleston, C., & Kalso, E.A. (2017).

Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain. The Cochrane database of systematic reviews, 6, CD003351. [PubMed:28657160] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Moyse, D.W., Kaye, A.D., Diaz, J.H., Qadri, M.Y., Lindsay, D., & Pyati, S. (2017).

Perioperative Ketamine Administration for Thoracotomy Pain. Pain physician, 20(3), 173-184. [PubMed:28339431] [WorldCat] - ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Frohlich, J., & Van Horn, J.D. (2014).

Reviewing the ketamine model for schizophrenia. Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(4), 287-302. [PubMed:24257811] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ Jianren Mao. (2016).

Opioid-Induced Hyperalgesia

CRC Press - ↑ 5.0 5.1 5.2 Pascal Kintz. (2014).

Toxicological Aspects of Drug-Facilitated Crimes

Elsevier Science - ↑

Molero, P., Ramos-Quiroga, J.A., Martin-Santos, R., Calvo-Sánchez, E., Gutiérrez-Rojas, L., & Meana, J.J. (2018).

Antidepressant Efficacy and Tolerability of Ketamine and Esketamine: A Critical Review. CNS drugs, 32(5), 411-420. [PubMed:29736744] [WorldCat] [DOI] - ↑ 7.0 7.1 7.2

Sinner, B., & Graf, B.M. (2008).

Ketamine. Handbook of experimental pharmacology, (182), 313-33. [PubMed:18175098] [WorldCat] [DOI] - ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Hashimoto, K. (2019).

Rapid-acting antidepressant ketamine, its metabolites and other candidates: A historical overview and future perspective. Psychiatry and clinical neurosciences, 73(10), 613-627. [PubMed:31215725] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Alan F. Schatzberg & Charles B. Nemeroff. (2017).

The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Psychopharmacology, Fifth Edition

American Psychiatric Pub, pp550-. - ↑ 10.0 10.1

Zhang, K., & Hashimoto, K. (2019).

An update on ketamine and its two enantiomers as rapid-acting antidepressants. Expert review of neurotherapeutics, 19(1), 83-92. [PubMed:30513009] [WorldCat] [DOI] - ↑ Andrew Dickman & Jennifer Schneider. (2016).

The Syringe Driver: Continuous Subcutaneous Infusions in Palliative Care

Oxford University Press, pp. 114- - ↑ Frank J. Dowd, Bart Johnson & Angelo Mariotti. (2016).

Pharmacology and Therapeutics for Dentistry – E-Book

Elsevier Health Sciences, pp235– - ↑

Hijazi, Y., & Boulieu, R. (2002).

Contribution of CYP3A4, CYP2B6, and CYP2C9 isoforms to N-demethylation of ketamine in human liver microsomes. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 30(7), 853-8. [PubMed:12065445] [WorldCat] [DOI] - ↑

Quibell, R., Prommer, E.E., Mihalyo, M., Twycross, R., & Wilcock, A. (2011).

Ketamine*. Journal of pain and symptom management, 41(3), 640-9. [PubMed:21419322] [WorldCat] [DOI] - ↑ I.K. Morton, & Judith M. Hall. (2012).

Concise Dictionary of Pharmacological Agents: Properties and Synonyms

Springer Science & Business Media, pp159–