「意味性認知症」の版間の差分

細 →意味記憶障害 |

|||

| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 23行目: | 23行目: | ||

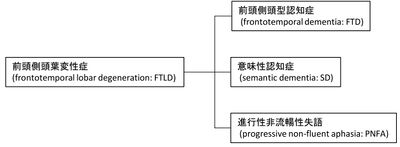

1994年にスウェーデンLund大学のGustafsonらと英国Manchester大学のNearyらのグループが[[前頭側頭型認知症]] ([[frontotemporal dementia]]: FTD)の概念をまとめ<ref name=Lund1994><pubmed>8163988</pubmed></ref>、次いで1998年にNearyらが前頭側頭型認知症に加えて、前頭側頭葉の萎縮と同部位の症状が前景に立つ症候群として意味性認知症と[[進行性非流暢性失語]] ([[progressive non-fluent aphasia]]: PNFA)を合わせて前頭側頭葉変性症(frontotemporal lobar degeneration: FTLD)と呼ぶことを提唱した('''図1''') <ref name=Neary1998><pubmed>9855500</pubmed></ref>。 | 1994年にスウェーデンLund大学のGustafsonらと英国Manchester大学のNearyらのグループが[[前頭側頭型認知症]] ([[frontotemporal dementia]]: FTD)の概念をまとめ<ref name=Lund1994><pubmed>8163988</pubmed></ref>、次いで1998年にNearyらが前頭側頭型認知症に加えて、前頭側頭葉の萎縮と同部位の症状が前景に立つ症候群として意味性認知症と[[進行性非流暢性失語]] ([[progressive non-fluent aphasia]]: PNFA)を合わせて前頭側頭葉変性症(frontotemporal lobar degeneration: FTLD)と呼ぶことを提唱した('''図1''') <ref name=Neary1998><pubmed>9855500</pubmed></ref>。 | ||

側頭葉優位の萎縮を呈する意味性認知症例ではその脳萎縮に左右差がある事が多い。左優位萎縮では一般物品についての[[意味記憶障害]]を呈する例、右優位萎縮では人物についての意味記憶障害、[[相貌認知障害]]、[[視覚対象認知障害]]を呈しやすく、意味性認知症の概念はこの両方を含む<ref name=Snowden1996></ref>。この様な意味記憶障害に沿った概念の整理と並行して、[[言語]]の障害に注目した臨床像の整理も進められた。まず初期に言語障害が前景に立ち認知症を欠く症例を[[緩徐進行性失語]] (slowly progressive aphasia without generalized dementia)とする概念が提唱され<ref name=Mesulam1982><pubmed>7114808</pubmed></ref>、次いで、発症二年以内に言語以外の[[認知機能]]や行動に異常を認めないとする[[原発性進行性失語]] ([[primary progressive aphasia]]: PPA)とまとめた概念が提唱された<ref name=Mesulam2001><pubmed>11310619</pubmed></ref>。PPAには三亜型として[[non-fluent progressive aphasia]]、[[logopenic progressive aphasia]]とともに意味性認知症が設定されていたが<ref name=Gorno-Tempini2004><pubmed>14991811</pubmed></ref>、その後、意味性認知症から物品呼称の障害と単語理解の障害を有する例だけを抽出して「[[意味性亜型原発性進行性失語]] (semantic variant primary progressive aphasia: svPPA)」と設定しなおした。これが現在の原発性進行性失語の分類である<ref name=Gorno-Tempini2011><pubmed>21325651</pubmed></ref>。 | 側頭葉優位の萎縮を呈する意味性認知症例ではその脳萎縮に左右差がある事が多い。左優位萎縮では一般物品についての[[意味記憶障害]]を呈する例、右優位萎縮では人物についての意味記憶障害、[[相貌認知障害]]、[[視覚対象認知障害]]を呈しやすく、意味性認知症の概念はこの両方を含む<ref name=Snowden1996></ref>。この様な意味記憶障害に沿った概念の整理と並行して、[[言語]]の障害に注目した臨床像の整理も進められた。まず初期に言語障害が前景に立ち認知症を欠く症例を[[緩徐進行性失語]] (slowly progressive aphasia without generalized dementia)とする概念が提唱され<ref name=Mesulam1982><pubmed>7114808</pubmed></ref>、次いで、発症二年以内に言語以外の[[認知機能]]や行動に異常を認めないとする[[原発性進行性失語]] ([[primary progressive aphasia]]: PPA)とまとめた概念が提唱された<ref name=Mesulam2001><pubmed>11310619</pubmed></ref>。PPAには三亜型として[[非流暢性進行性失語]] ([[non-fluent progressive aphasia]]、前述のPNFAと同義)、[[ロゴペニック進行性失語]] ([[logopenic progressive aphasia]])とともに意味性認知症が設定されていたが<ref name=Gorno-Tempini2004><pubmed>14991811</pubmed></ref>、その後、意味性認知症から物品呼称の障害と単語理解の障害を有する例だけを抽出して「[[意味性亜型原発性進行性失語]] (semantic variant primary progressive aphasia: svPPA)」と設定しなおした。これが現在の原発性進行性失語の分類である<ref name=Gorno-Tempini2011><pubmed>21325651</pubmed></ref>。 | ||

svPPAと意味性認知症との違いは二点ある。一つは、意味性認知症には初期から人物の意味記憶障害による相貌認知障害を呈する例が含まれるが、svPPAでは初期から視知覚性の障害が顕著な例は含まれない。二つ目は、svPPAの診断は、原発性進行性失語の診断基準を満たすことが前提となるため、病初期に失語が最も目立つ症状でなければならず、顕著な行動異常があった場合は除外される。そのため初期に行動異常がある程度目立つ場合は、意味性認知症と診断できてもsvPPAとは診断できない。これらの違いのため意味性認知症症例のうちsvPPAと診断される症例はごく一部である<ref name=池田学2013>'''池田 学、一美奈緒子、橋本 衛 (2013).'''<br>進行性失語の概念と診断. 高次脳機能研究 33: 304-309</ref>。右優位側頭葉萎縮例では人物の意味記憶障害、相貌認知障害、視覚対象認知障害、行動異常を呈しやすいので、結果的にsvPPAの基準を満たしにくい。右側頭葉優位萎縮例の臨床像はright-temporal lobe syndrome(右側頭葉症候群)と呼ばれる<ref name=Miller2014>'''Miller BL. (2014).'''<br>The clinical syndrome of svPPA. In: Miller BL. Frontotemporal dementia. New York: Oxford University Press 47-65.</ref>。 | svPPAと意味性認知症との違いは二点ある。一つは、意味性認知症には初期から人物の意味記憶障害による相貌認知障害を呈する例が含まれるが、svPPAでは初期から視知覚性の障害が顕著な例は含まれない。二つ目は、svPPAの診断は、原発性進行性失語の診断基準を満たすことが前提となるため、病初期に失語が最も目立つ症状でなければならず、顕著な行動異常があった場合は除外される。そのため初期に行動異常がある程度目立つ場合は、意味性認知症と診断できてもsvPPAとは診断できない。これらの違いのため意味性認知症症例のうちsvPPAと診断される症例はごく一部である<ref name=池田学2013>'''池田 学、一美奈緒子、橋本 衛 (2013).'''<br>進行性失語の概念と診断. 高次脳機能研究 33: 304-309</ref>。右優位側頭葉萎縮例では人物の意味記憶障害、相貌認知障害、視覚対象認知障害、行動異常を呈しやすいので、結果的にsvPPAの基準を満たしにくい。右側頭葉優位萎縮例の臨床像はright-temporal lobe syndrome(右側頭葉症候群)と呼ばれる<ref name=Miller2014>'''Miller BL. (2014).'''<br>The clinical syndrome of svPPA. In: Miller BL. Frontotemporal dementia. New York: Oxford University Press 47-65.</ref>。 | ||

| 183行目: | 183行目: | ||

注:Gorno-Tempiniらの原著<ref name=Gorno-Tempini2011></ref>を池田らが翻訳して紹介しており<ref name=池田学2013></ref>、その内容を変えずに一部改変している。 | 注:Gorno-Tempiniらの原著<ref name=Gorno-Tempini2011></ref>を池田らが翻訳して紹介しており<ref name=池田学2013></ref>、その内容を変えずに一部改変している。 | ||

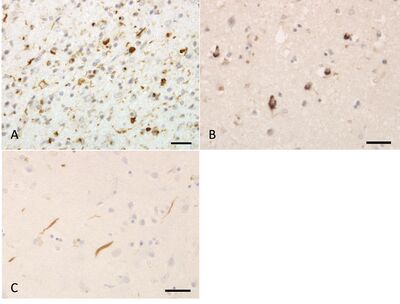

[[ファイル:Yokota semantic dementia Fig4.jpg|サムネイル|400px|'''図4. FTLD-TDPの代表的な病理サブタイプ<ref name=Cairns2007></ref><ref name=Mackenzie2011></ref>'''<br>'''A.''' Type A病理。<br>'''B.''' Type | [[ファイル:Yokota semantic dementia Fig4.jpg|サムネイル|400px|'''図4. FTLD-TDPの代表的な病理サブタイプ<ref name=Cairns2007></ref><ref name=Mackenzie2011></ref>'''<br>'''A.''' Type A病理。<br>'''B.''' Type B病理。'''図3'''の症例の下側頭回皮質。<br>'''C.''' Type C病理。'''図2'''の症例の側頭極の中側頭回皮質。('''A'''~'''C''')全てリン酸化TDP-43免疫染色(pS409/410-2)で、スケールバーは30 μm。]] | ||

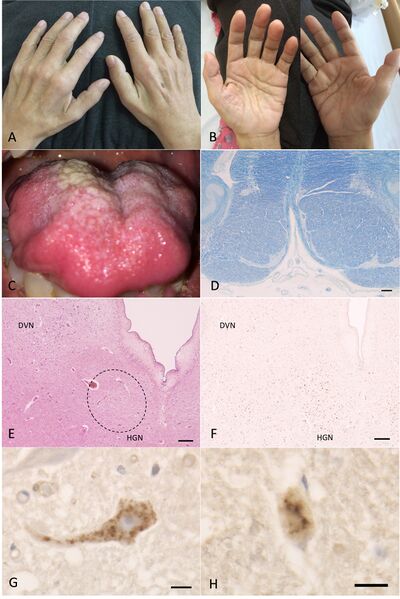

[[ファイル:Yokota semantic dementia Fig5.jpg|サムネイル|400px|''' | [[ファイル:Yokota semantic dementia Fig5.jpg|サムネイル|400px|'''図5. 意味性認知症症例に認められた[[運動ニューロン]]の変性'''<br>本例の経過、MRI画像、脳血流SPECT画像は'''図3'''で、TDP-43病理サブタイプは'''図4B'''で呈示した。<br>'''A, B, C.''' 四肢遠位筋(A, B)と舌(C)の萎縮。意味性認知症患者にこのような下位運動ニューロン障害を稀に認める事がある。<br>'''D.''' [[延髄錐体路]]が軽度に変性しているが萎縮は指摘できない。なおFTLD-TDPではどのTDP-43病理サブタイプでも様々な程度の錐体路変性が高頻度に認められる。スケールバーは300 μm。[[Klüver-Barrera染色]]。<br>'''E.''' [[舌下神経核]](HGN。破線で示す)の神経細胞脱落。[[迷走神経]][[迷走神経背側核|背側核]](DVN)の神経細胞がたもたれている事と対照的。スケールバーは200 μm。[[Hematoxylin-eosin染色]]。<br>'''F.''' 舌下神経核で神経細胞脱落と対応して[[CD68]]陽性グリア細胞の増生を認める。スケールバーは200 μm。[[CD68]]免疫染色。<br>'''G.''' 舌下神経核に残存する神経細胞内に認められたTDP-43陽性顆粒状構造。スケールバーは10 μm。リン酸化TDP-43免疫染色(pS409/410-2)。<br>'''H.''' 上部頸髄前角細胞に認められたTDP-43陽性で線維状の[[skein-like inclusion]]。スケールバーは10 μm。リン酸化TDP-43免疫染色(pS409/410-2)。]] | ||

== 鑑別診断 == | == 鑑別診断 == | ||

| 195行目: | 195行目: | ||

== 病因・病態 == | == 病因・病態 == | ||

意味性認知症では側頭葉極に強い脳萎縮を認め、相対的に前頭葉は保たれ、側頭前頭型の萎縮を呈する。この萎縮分布パターンを取れば病理背景に関わらず臨床的に意味性認知症を呈しうると考えられるが、実際には意味性認知症を呈する疾患で頻度が高いものはFTLD-TDPである。意味性認知症患者では[[タウ]]陽性[[封入体]]が出現する[[タウオパチー]]の頻度が低い<ref name=Snowden2007><pubmed>17569065</pubmed></ref> | 意味性認知症では側頭葉極に強い脳萎縮を認め、相対的に前頭葉は保たれ、側頭前頭型の萎縮を呈する。この萎縮分布パターンを取れば病理背景に関わらず臨床的に意味性認知症を呈しうると考えられるが、実際には意味性認知症を呈する疾患で頻度が高いものはFTLD-TDPである。意味性認知症患者では[[タウ]]陽性[[封入体]]が出現する[[タウオパチー]]の頻度が低い<ref name=Snowden2007><pubmed>17569065</pubmed></ref>。新皮質における[[TDP-43]]陽性病変は組織病理学的にtype Aからtype Dの4型がまず整理され('''表3'''、'''図4A−C''') <ref name=Cairns2007><pubmed>17579875</pubmed></ref><ref name=Mackenzie2011><pubmed>21644037</pubmed></ref>、後にtype Eが追加された<ref name=Lee2017><pubmed>28130640</pubmed></ref>('''表3''')。意味性認知症患者のTDP-43病理学的サブタイプは長い変性神経突起を多く認めるtype C病理が高頻度である('''図4C''')。Manchester大のシリーズでは意味性認知症を呈したFTLD-TDPの約90%を占め<ref name=Snowden2007 />、本邦でのFTLD-TDPの剖検シリーズでも同様の傾向を認める<ref name=Yokota2009><pubmed>19194716</pubmed></ref>。ただし、稀にtype A病理<ref name=Snowden2007 />や、type B病理<ref name=Yokota2009><pubmed>19194716</pubmed></ref>を有する例がある。特にtype B病理はTDP-43陽性封入体を有する[[筋萎縮性側索硬化症]]に強く関連する病理であるが、type Bで意味性認知症を呈する例で経過中に四肢や舌の筋萎縮が出現し('''図5A-C''')、病理学的に上位・下位運動ニューロンの変性('''図5D−F''')と運動ニューロンにTDP-43陽性病変('''図5G, H''')を認める場合があるため、臨床実地では注意を要する。 | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|+表3. FTLD-TDPのTDP-43陽性病変のサブタイプ<ref name=Cairns2007></ref><ref name=Mackenzie2011></ref> | |+表3. FTLD-TDPのTDP-43陽性病変のサブタイプ<ref name=Cairns2007></ref><ref name=Mackenzie2011></ref><ref name=Lee2017></ref> | ||

! タイプ | ! タイプ | ||

! 病理所見 | ! 病理所見 | ||

| 217行目: | 217行目: | ||

|} | |} | ||

3Rタウ陽性4Rタウ陰性の[[ピック小体]]を有するピック病で意味性認知症を呈する例はかなり稀であり、本邦の経過を追えた14例のシリーズでは意味性認知症を呈した例はおらず<ref name=Yokota2009><pubmed>19194716</pubmed></ref> | 3Rタウ陽性4Rタウ陰性の[[ピック小体]]を有するピック病で意味性認知症を呈する例はかなり稀であり、本邦の経過を追えた14例のシリーズでは意味性認知症を呈した例はおらず<ref name=Yokota2009><pubmed>19194716</pubmed></ref>、米国のブレインバンクのピック病21例でも意味性認知症を呈した例はいなかった<ref name=Irwin2016><pubmed>26583316</pubmed></ref>。英国の意味性認知症の剖検シリーズ24例においては、3例(12.5%)がピック小体を有するピック病、3例(12.5%)がアルツハイマー病で、残りの18例(75%)がユビキチン陽性封入体を有するFTLDと報告されている(うち13例でTDP-43を検討し全例がFTLD-TDPであった) <ref name=Hodges2010><pubmed>19805492</pubmed></ref>。 | ||

FTLD-TDPに関しては[[C9orf72]]遺伝子、valosin-containing protein(VCP)遺伝子、[[progranulin]]遺伝子の変異を有する例がある。 | FTLD-TDPに関しては[[C9orf72]]遺伝子、valosin-containing protein(VCP)遺伝子、[[progranulin]]遺伝子の変異を有する例がある。 | ||

2021年1月7日 (木) 21:32時点における最新版

横田修

きのこエスポアール病院 精神科

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 精神神経病態学

小森憲治郎

十全ユリノキ病院 心理室

DOI:10.14931/bsd.9208 原稿受付日:2020年12月21日 原稿完成日:2021年1月5日

担当編集委員:漆谷 真(滋賀医科大学 脳神経内科)

英語名:semantic dementia 独:semantische Demenz 仏:démence sémantique

英略語:SD

類義語:意味性亜型原発性進行性失語 (semantic variant primary progressive aphasia: svPPA)

意味性認知症とは、側頭葉に比較的限局する左右差のある萎縮を有し、臨床的には意味記憶障害が前景に立つ臨床症候群である。65歳未満で発症する事が多い。左優位萎縮では一般物品(例:蜜柑、桜など)についての意味記憶障害を呈し、右優位萎縮では人物についての意味記憶障害を呈しやすい。一般物品の意味記憶障害では、その名前が言えない、名称を聞いても、そのものが理解できないという失語症状に始まり、その後次第に物品を見ても、触っても同定できなくなる。自発語は流暢で、聴理解障害、物品呼称の障害があり、語の理解障害が中心である。人物の意味記憶障害では熟知相貌の認知障害から始まり、良く知っているはずの人の顔を見ても同定できず、声を聞いても名前を聞いても同定できない。エピソード記憶、視空間認知機能は保たれる。脱抑制、被影響性亢進で説明できる行動異常を経過中に認める事が多い。甘い物を多食するような食行動変化がしばしば出現する。運動機能は初期には保たれるが、進行すると脳萎縮の高度な側の反対側の上下肢に錐体路徴候や筋強剛が出現し、寝たきりとなって死亡する。病理学的にはTDP-43陽性封入体を有する前頭側頭葉変性症(FTLD-TDP)のタイプC病理の頻度が高い。根本的な治療法はなく、介護の関わりによる生活の工夫といった非薬物的介入と、選択的セロトニン再取り込み阻害剤を用いた対症療法的な薬物療法を試みる事が多い。平成27年から指定難病となっている。

意味性認知症とは

意味性認知症とは、前頭葉と側頭葉の限局性の萎縮と、それに基づく行動異常や神経心理学的症状で特徴づけられる前頭側頭葉変性症のうち、脳萎縮の分布が側頭葉に限局するか、あるいは側頭葉と前頭葉に萎縮が認められるが側頭葉の方が優位で、臨床的には意味記憶障害が前景に立つ状態像を指す臨床症候群の名称である [2][3][4]。臨床概念であるので病理基盤の種類は問わない。

脳の限局性萎縮に対応した症候群の分類名は歴史的変遷があり、意味性認知症の概念はその流れの中で理解できる。前頭葉と側頭葉に萎縮が限局し、それに対応した症状をきたす症例群は、歴史的には病理背景に関係なく「ピック病」と呼ばれてきた。側頭葉優位の萎縮を有す例は「側頭葉型ピック病」と呼ばれていた時期があるが、その症例報告には現在の意味性認知症の臨床症状がしばしば記載されていた。

1994年にスウェーデンLund大学のGustafsonらと英国Manchester大学のNearyらのグループが前頭側頭型認知症 (frontotemporal dementia: FTD)の概念をまとめ[5]、次いで1998年にNearyらが前頭側頭型認知症に加えて、前頭側頭葉の萎縮と同部位の症状が前景に立つ症候群として意味性認知症と進行性非流暢性失語 (progressive non-fluent aphasia: PNFA)を合わせて前頭側頭葉変性症(frontotemporal lobar degeneration: FTLD)と呼ぶことを提唱した(図1) [1]。

側頭葉優位の萎縮を呈する意味性認知症例ではその脳萎縮に左右差がある事が多い。左優位萎縮では一般物品についての意味記憶障害を呈する例、右優位萎縮では人物についての意味記憶障害、相貌認知障害、視覚対象認知障害を呈しやすく、意味性認知症の概念はこの両方を含む[4]。この様な意味記憶障害に沿った概念の整理と並行して、言語の障害に注目した臨床像の整理も進められた。まず初期に言語障害が前景に立ち認知症を欠く症例を緩徐進行性失語 (slowly progressive aphasia without generalized dementia)とする概念が提唱され[6]、次いで、発症二年以内に言語以外の認知機能や行動に異常を認めないとする原発性進行性失語 (primary progressive aphasia: PPA)とまとめた概念が提唱された[7]。PPAには三亜型として非流暢性進行性失語 (non-fluent progressive aphasia、前述のPNFAと同義)、ロゴペニック進行性失語 (logopenic progressive aphasia)とともに意味性認知症が設定されていたが[8]、その後、意味性認知症から物品呼称の障害と単語理解の障害を有する例だけを抽出して「意味性亜型原発性進行性失語 (semantic variant primary progressive aphasia: svPPA)」と設定しなおした。これが現在の原発性進行性失語の分類である[9]。

svPPAと意味性認知症との違いは二点ある。一つは、意味性認知症には初期から人物の意味記憶障害による相貌認知障害を呈する例が含まれるが、svPPAでは初期から視知覚性の障害が顕著な例は含まれない。二つ目は、svPPAの診断は、原発性進行性失語の診断基準を満たすことが前提となるため、病初期に失語が最も目立つ症状でなければならず、顕著な行動異常があった場合は除外される。そのため初期に行動異常がある程度目立つ場合は、意味性認知症と診断できてもsvPPAとは診断できない。これらの違いのため意味性認知症症例のうちsvPPAと診断される症例はごく一部である[10]。右優位側頭葉萎縮例では人物の意味記憶障害、相貌認知障害、視覚対象認知障害、行動異常を呈しやすいので、結果的にsvPPAの基準を満たしにくい。右側頭葉優位萎縮例の臨床像はright-temporal lobe syndrome(右側頭葉症候群)と呼ばれる[11]。

意味性認知症とsvPPAという異なる用語があるのは、症状のどの側面に注目すべきと考えるかという研究者の見解の違いによる。意味性認知症は、意味記憶障害という中核の症状は言語的要素だけではなく、相貌や物体の認識における問題として出現し、それが言葉の意味の障害より先行する場合がある事などから、「言語」よりも本質的には「記憶」の障害と考える立場から提唱されている[4]。svPPAは、PPAという失語を中心に考える「言語の障害による認知症状態(language-based dementia [12])」という概念の一亜型である。

臨床症状

意味記憶障害

意味性認知症で最も重要な症状である。意味記憶は、エピソード記憶、手続き記憶などと共にヒトの記憶システムを構成する[13][14][15][16]。意味性認知症においては一般物品と人物の意味記憶障害が含まれ、前者は後述の失語の側面から、後者は広く視覚対象の認知障害としても理解できる。

一般物品とは、蜜柑、犬、コップ、鉛筆など目に見える様々な物体であり、例えば「ジャガイモ」に関する意味記憶を構成するのは、名称、形、色、硬さ、匂い、それらのバリエーション、カテゴリー(食べ物、野菜など)、それを使ってできた物(料理、菓子)、といった情報である。ある物品について完全にその意味記憶が失われている場合、それを見て呼称ができず、既視感すらないため「見た事がない」と述べ、その名前を聞いても「聞いたことがない」と述べ、実物を触っても、匂いを嗅いでも、食べられる物なら食べてみても、それが何であるかが分からず、「知らない」と述べる。健常者の物の認識は、それを見ただけで可能であるが(つまり視覚モダリティだけで同定できる)、更に、見ずに触る、においだけを感じる、味だけ確かめるといった、一つの感覚モダリティを用いるだけでも通常は可能である。例えばポテトサラダを食べると、ジャガイモの形がなくともジャガイモが使われていると分かり、昆布だしの汁は昆布の形がみえない液体でも味で昆布が使われていると分かる。しかし意味記憶障害では、どの知覚を用いてもその物を知っている感覚が得られない。その意味で意味記憶障害は、一つの感覚モダリティに限局した障害である通常の失認とは異なる。

初期の意味性認知症患者は症状を自覚できるので、自分で身の回りの様々な物の写真を撮り、その名前を言う練習をすることがある。しかし、例えばあるカーテンの写真を見て「カーテン」と呼称できるようになっても、別の実際に他の窓にかかる異なる色・形のカーテンを見ると、「カーテン」とは呼称できず、カーテンと認識すること自体できないことがある。このため、一つの物を呼称できる様になる機能と、その物の概念として意味記憶を形成する機能は異なると考えられる。同様の現象は意味性認知症患者への言語訓練の過程で指摘されている[17]。通常、人が「カーテン」という物が何かという事を理解する時には、多種多様なカーテンを見て覚えるという作業をする事はない。例えば小さな子供が1、2種類のイヌの写真を使って「これがワンワン」と教えられると、道で全く見たことのない色、毛の長さ、顔立ち、体つきのイヌを見ても一瞬で指さして「ワンワン」と呼称できる。このことからも物品のバリエーションを記銘する積み上げ型の学習と意味概念を成立させる作業は本質的に異なると推測できる。意味記憶機能が正常の状態では、既にある物について意味記憶が成立し、概念のカテゴリーの境界が設定できているので、その後初めて見る外見の物でも既に保有しているカテゴリーの境界内の物であると認識できる。一方、意味性認知症患者では「キュウリを見て何か分からなくても、野菜という事は分かり、動物と間違えることはない」など、下位カテゴリーの境界の認識から低下する傾向がある。このようなことを踏まえると、意味記憶機能は概念の境界の設定に関係している様にも思われる。

意味性認知症患者における物品についての意味記憶は、その人にとって親しみがあり使用頻度の高い物品について、より保たれる傾向がある[4]。またそのカテゴリー内で典型的な対象物が残りやすい傾向があり、非典型的な対象を典型的に見誤るエラーが生じやすい(例:なすびの絵を緑色に塗る)[18]。 同じ物品でも、実物より写真、更に要素を簡略化した線画ほど認識しにくい。しかし、意味記憶機能が正常な人の場合、かなり誇張されたアニメを見ても(極端な場合は道具や建物の無機物に顔を描いて人の様なキャラクターにしたとしても)、元の物の種類が分からなくなることはない。一般物品についての意味記憶障害は全ての物品について一律に完全な障害を認めるわけではなく、既視感の全くない物品、カテゴリーだけ正答できる物品、かろうじて呼称までできる物品などが混ざる。

意味性認知症患者では、アイコン、標識、マークの意味の理解が高度に不良である場合が多い。例えば赤信号の写真を見せて「これはどういう意味か」と訊くと、「赤い電気がついている」と述べるなど表面的な視覚情報の認識にとどまり、真の意味理解(例:赤信号なら「止まれ」)はできていない。「てまねき」など意味を含む動作の理解も障害される[19]。このような真の意味が人為的に付与された事柄の理解が難しい傾向がある。

意味記憶は、一般物品や人物といった「見える物体」以外の「見えない抽象概念」に関してもある。これは暑い、寒いといった形容詞の概念や、助ける、掛けるといった動詞の概念、許可、禁止、思いやり、上品、下品、自分勝手、濡れ衣といった抽象名詞の概念である。これらの意味記憶機能が正常の場合は、今から自分が取る行動や態度が抽象概念に当てはまるもか否かを瞬時に判断できる(例:自分の行動が「厚かましい」か否かを判断する)。しかし抽象概念の意味記憶が障害されると、この判断はできなくなると推測される。意味性認知症患者では、一般常識に照らすと「無遠慮」、「下品」、「自分勝手」と見える行動が生活の中で頻発し、指摘しても本人は悪びれる様子がないという特異な反応を示すことがしばしばあるが、この様な行動には脱抑制だけでなく、遠慮、品、思いやりといった道徳に関する意味記憶が失われているために、それらを逸脱した行動をとっていることに気付けなくなっている可能性も推測される。これと類似すると思われる現象が慣用句の理解について観察されており、例えば身体部位は意味性認知症でも比較的良く保たれる概念だが、その身体部位を使った「腹が立つ」「足が出る」「耳が痛い」など、きわめて簡易な構造の複合語である慣用句は意味性認知症では初期から障害される[20]。こうした具体的な対象物の意味から派生した概念の喪失は、意味性認知症の社会的判断に多くの支障を生じさせる一因として働いている可能性がある。

言語の症状

左側頭葉優位の萎縮を有する症例で目立つ。聴理解の障害と物品呼称の障害がある。発語は流暢で、努力様ではなく、発音、プロソディー(韻律)、文法は正常で、復唱は保たれる。物品呼称の検査では既視感がないため、「これはなに? これは知らない。見たことがない」と述べやすい。意味記憶を失った物品を呼称しようとする時の反応は独特で、例えばヘリコプターの絵を見せて、ヒントを頭文字から一文字ずつ「へ、へり、へりこ」と教えていっても、「これは『へりこ』と言うんですか?」と誤った反応をして、語頭音効果がない[21]。進行すると意味記憶の喪失と共に語彙が減るため自発語は減少する。

一般物品については、その語想起と、その語の理解障害があり、名称を聞いても、書かれた文字を見ても、その物を同定できない。文章の理解は比較的保たれ、語義理解の障害(語義失語)が中心である。語義は使用頻度の低い語ほど障害が目立つ。日本語では難読漢字(当て字)の読字について強い障害が観察され、煙草(タバコ)は「けむりぐさ」、親父(オヤジ)は「しんぷ」、三味線(シャミセン)は「さんみせん」、海老(エビ)は「かいろう」と誤読しやすい。これは類音的錯読と呼ばれるが、習慣的な読み方の規則が適用できない熟語で習慣的な音読をしてしまうことから説明される[22]。

自発語においては具体性のある単語が減少し、総称的な単語の使用が増える。近いカテゴリーの物の名称を別の物の名称として使い回す傾向がある(例:「靴下」を履くという時に「足袋」を履くと言う。「サイ」を見て「ウシ」と言う。「ラケット」を「テニス」と言う)。これは意味的に関連のある単語に置き換わっている意味性錯語で、呼称しにくい時に本人の中で意味的につながりのある単語で代用している状態と考えられるが、つながりの遠い名称で代用した際には、周囲からは関係が理解しにくい場合がある(例:学校の先生が吹く「ホイッスル」を見て、「ランドセル」と呼称する)。他の単語による代用は動詞でも認められる(例:「ひねる」を歩く、座る、立つなど全ての動作に用いる[4])。進行すると意味的に全く関係のない本人が発しやすい単語やフレーズによる代用が増える(例:食事はまだか、お茶が飲みたいなど、何らかの要求を表現したい全ての状況に、「あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」と言う)。音性錯語はない。

相貌認知障害、人物の意味記憶障害、視覚対象認知障害

人物の意味記憶は名前、職業、性格、声、住所、自分との関係、人脈の中での位置づけ、等の要素が含まれる。通常の相貌認知障害では顔を見てわからなくても声を聴くと誰か分かるが、人物の意味記憶障害では、対面して顔を見ても誰かわからないのみならず、声を聴いても誰かわからない。この点は一般物品の意味記憶障害で全ての感覚モダリティから物品を同定できないことと同様である。右側頭葉優位萎縮例では初期から出現し、一般物品の意味記憶障害より先行する事が多い。

既視感がないので、知人と会っても挨拶せずに行き過ぎる。このため「無礼になった」と解釈される場合がある。自覚している場合はテレビドラマを見てストーリーを追いにくいと述べる事がある。既視感があるはずの有名人の顔写真を用いて障害の有無を評価できる。家族の顔の方が有名人より認識しやすい。

右優位萎縮例では人物の意味記憶障害だけでなく、有名な建造物や景色(例:東京タワー、富士山)の認知障害も出現しやすい[23]。

右側頭葉優位萎縮例の臨床像はright-temporal lobe syndrome(右側頭葉症候群)と呼ばれることがあり、これを左側頭葉優位萎縮例とは異なる症候群であるとする見解がある。一方で、長期経過中に出現する症状を比較するとほとんどの症状は共通して出現する事から、両者は共に意味記憶障害を基盤としているとの指摘もある[24]。

自伝的記憶、エピソード記憶

良好に保たれる。このため昨日の出来事を思い出したり、約束を思い出すことは可能である。新しい建物でのトイレ等の位置も容易に記憶する事が多い。意味記憶の顕著な障害と良好なエピソード記憶が対照的である[4]。記憶に関する心理検査では教示が理解できないため成績は見かけ上低下しやすいが[4]、次の受診の予約なども正確に記銘できる等、生活の様子と乖離している事が多い。

行動の異常

初期から軽度の行動の変化を認める事が多い。前頭側頭型認知症より軽度とされる[4]。聴覚や視覚刺激による強制的な行動発動、被影響性亢進、脱抑制で理解できる行動が多い。

行動の例としては、毎日決まった時間に決まった行動をとろうとする、そのため時計を頻繁に見る、自分のこだわる時間ちょうどから食事を食べるために椅子に座って待つ、などがある。これは時刻表的行動と呼ばれる。時計を見ながらその時間が来るのを待つ様になるが、待ちきれずに行動を始めるタイミングが次第に早まることが多い。同じ行動をとるため行動のバリエーションも減る。

行動が開始されるタイミングが早まるのはルーティーン化された行動以外でも認められる。例えば、待ち合わせの時間が17時と言われたのに15時から行って待ち、当然相手は来ないので帰ってくる、といった行動である。交差点で正面の信号が赤なので止まっても、横の信号が青になるのでそちらに進んで行ってしまうといった行動も認められる。人との約束といった意識による刺激や視覚刺激に対する被影響性亢進であり、本来の目的達成(人と会う、目的地へ向かうなど)のために、採るべきでない行動を抑制できていないと解釈できる。

髪の毛など小さなものが床に落ちているのが目に入るとそのたびに拾い、それをごみ箱に捨てる、自分のこだわりの順序に家族が干した洗濯物を並べ替えるといった、強制的な行動は多い。不安を解消するために行っているわけではないので強迫性障害とは異なる。知り合いが勤めている店の系列という理由で、ある店で買い物を繰り返し始めるなど、行動が始まった当初は本人なりの理由がある事も多いが、家族旅行に行った先々でもその系列店でしか物を買おうしないなど、元々の理由に照らすと過剰と感じられる行動が増える。

過度な節約行動も多い[4]。例えば、ポイントがたまるという理由で遠くても特定のスーパーに買い物に行く、ポイントが多くつく曜日にしか買い物しない、といった過剰に合理的な行動を認める。経済的に余裕がある場合でも過度な節約行動は出現しうる。表面的な損得の情報に刺激されて単純に行動が決定されていると解釈できる。

自分の本来の目標、道徳、理性に基づいて行動を制御する力が低下した状態やその結果起こった行動を脱抑制と呼ぶ。視覚刺激に対する抑制低下では、街を歩きながら目に入る文字を声に出しやすくなるので、表札を見て言わなくても良いのに「〇〇さんだね」と言いやすいと気づかれたり、車に本人を乗せていると道路の行き先表示の看板の地名を音読しやすい、他愛ない景色を食い入るように見つづけて振り返ってまで見るという事に気付かれるケースは多い。見たものについて想起したことを脈絡なく急に話したり(例:ある店の前を通ると「このお店は○○の店よ」といつも言う、等)、見た人についての感想を唐突に相手に聞こえてしまう声で言う行動も多い(例:あの人きれいだね、あの子うるさいね、等)。

軽度の脱抑制は、親しい仲間といる時よりも、周囲の状況を見ながら行動を高度に制御しなければならない冠婚葬祭の場面だけで気づかれる事が多い。例えば、披露宴会場の扉が開いたら真っ先に会場に入室してしまった、故人との最後のお別れで棺に花を入れる際に他の人を押しのけて棺に近づく、法事で食事を一心不乱に食べて周囲の人と喋らない、披露宴で食事を食べ終わったら帰ろうと言うといった行動がある。

脱抑制は近隣の家の庭の花を摘んで持って帰ったり、店で商品を持って店から出たりする行動で気づかれる場合もある。持ち出す物はしばしば小さめで、光沢があったり(化粧品、手鏡)、目を引く色(赤やピンクなど)であったりする場合が多い。変性疾患による脱抑制が万引き行動と異なるのは、上述の様な多彩で反社会的ではない被影響性亢進による行動が、店内だけではなく家庭内や道を歩いている時など生活全体にわたって認められるという点である。万引きだけを繰り返す状態が変性疾患のみで説明できることはない。

これらの強制的な行動は繰り返されることが多いため常同行動とみなせる場合がある。

食行動の変化

食行動異常を高頻度に認める[25]。食事を食べるスピードが速くなることが多い。甘い物やパンなど炭水化物を好んで食べるようになる例もある。食べ物をスプーン等で自分の口に運ぶ動作は疾患が進行して緘黙、歩行不能の状態となっても維持されることが多い。

視空間認知機能

初期には良く保たれる[4]。中期から末期に脳萎縮が高度な側の対側の上下肢に運動障害が出現する例で、運動障害と同側の空間無視が出現する例がある[26][27]。

神経症状・運動障害

初期には運動機能は保たれ、神経学的異常を欠くことが多いとされるが[4]、外見的に運動障害がないように見える例でも、診察により軽度の筋強剛や錐体路徴候(腱反射亢進や軽度のバビンスキー徴候など)が大脳萎縮の強い側の対側の上肢や下肢に認められることは稀ではない[28]。運動障害の軽微な症状は左右差のある明らかな上下肢の錐体路障害、パーキンソニズム、拘縮に移行する[26]。後方視的な検討では、意味性認知症を呈する代表的な疾患であるTDP-43陽性封入体を有するFTLD(FTLD-TDP)では、意味性認知症を呈する例の50%以上が脳萎縮の強い側の反対側に強調される左右差のある錐体路障害やパーキンソニズムを呈する[26]。このため最終的には歩行不能となり寝たきりとなる。四肢の運動障害の進行と共に、嚥下障害も出現し、誤嚥性肺炎を起こす。

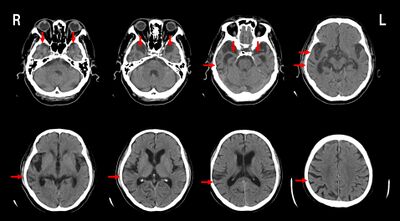

両側側頭葉極に非常に強い萎縮を認める(矢印)。左右差は側頭極の一スライス目では不明瞭だが,二スライス目で右優位と分かる。扁桃核や内嗅野のレベルでも上側頭回、中側頭回が右優位で萎縮する。この右優位の萎縮は更に下頭頂小葉まで連続している。前頭葉皮質は比較的よく保たれる。典型的な意味性認知症中期の萎縮分布である。意味性認知症では萎縮の左右差が大脳の各部位で通常一貫しているため,左右の半球を見比べれば軽度の萎縮でも優位性が判断できる。 この症例は,58歳時に良く知っている女優がテレビに出ているのを見ても分からない相貌認知障害で初発。この頃から同じ観光地に年間30回旅行を繰り返す常同が出現。61歳、一般物品の意味記憶障害。64歳、赤信号の意味が分からない。65歳、店から物を持って出て捕まる。67歳、初診時、相貌認知障害は高度。Boston Naming Testもほぼ全て既視感がない。語義失語あり。団子を「だんし」,三味線を「さんみせん」と読む表層性失読あり。画像はこの時点で撮影したもの。67歳、異食が目立つ。68歳、ドアや壁をリズミカルに叩く常同、毛布を咥える口唇傾向。左手を握った肢位となる事が多くなり,左上下肢に筋強剛あり。左バビンスキー徴候あり。筋萎縮なし。69歳、原疾患と関係ない身体疾患で死亡。剖検となり病理診断はFTLD-TDP type Cであった(図4C)。

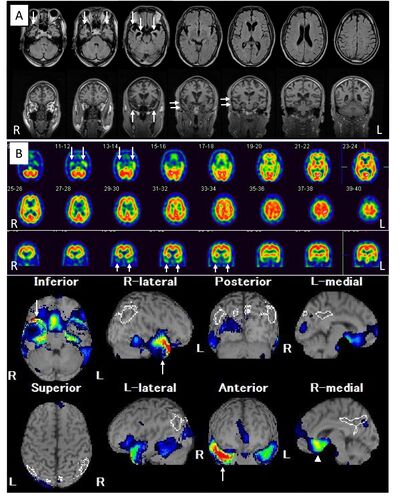

A. (上) MRI水平断FLAIR画像。両側側頭葉に右前方優位の萎縮を認める(矢印)。(下) MRI冠状断T1強調画像。側頭葉は極に萎縮が強く右優位である。上・中・下側頭回の萎縮も右優位である(矢印)

B. 99mTc-ECD脳血流SPECT画像。(上)水平断定性画像。側頭葉に右優位の血流低下を認める(矢印)。(中) 冠状断定性画像。同様に側頭葉に右優位の血流低下を認める(矢印)。(下) 健常者データと比較したeasy Z-score imaging system (eZis) 画像。右優位の側頭葉の血流低下が描出されている(矢印)。更に前頭葉の直回から眼窩回においても右優位の血流低下が捉えられている(矢頭)。

この症例は,59歳時,家族が18時に職場に迎えに来るように頼んでも毎日15時から来て待つため,早くから来ない様に頼んだが早く来るのを止めないという行動変化が出現。61歳、初診。62歳、「テレビのタレントや近所の人の顔を見ても分からない」と自覚し訴える。63歳、父親の葬式があって参列したが「帰ってもいいか」と繰り返し聞く。よく知る地名を言われた際に「それはどこ?」と分からなかった。64歳、野菜や果物を見たり名前を聞いても何かピンと来ない。トマトを見てイチゴと言う。「なしとって」と言うと「なしって何?」と言う。「きんかんって何?」,「カリフラワーって何?」と聞く。実物を見ても既視感がない。65歳、バス停にいる知らない人に話しかける。トイレットペーパーの芯をトイレの水のタンクの上に並べる。65歳、相貌の認識の障害が強く,有名人7人中カテゴリーも名前も自発的に言えたのは1人だけで、カテゴリーのみがわかったのが3人、カテゴリーも名前も分からないのが3人、名前が言えない6人について語頭音効果があったのは3人、語頭音効果がないのが3人であった。一般物品の意味記憶障害は人物の認識の障害よりは明らかに軽く、Boston Naming Testではほとんどの物品でカテゴリーが分かり、語頭音効果が全くないのはカタツムリのみだった。66歳、構音障害、嚥下障害、両手の手間筋・拇指球筋・小指球筋の萎縮、舌萎縮が出現(図5A,5B,5C)。強制的な追視と強制把握あり。肺炎で死亡。剖検となり病理はTDP-43 type B(図4B)で、上位運動ニューロンだけでなく下位運動ニューロンの変性も認めた(図5D,5E,5F,5G,5H)。

検査所見

脳形態画像検査

CT(図2)、MRI(図3A)では側頭葉極に強い、左右差のある脳萎縮が認められる。扁桃核、海馬、島回も側頭葉萎縮の強い側と同側に強い萎縮を呈する[4]。前頭葉皮質は側頭葉より萎縮が軽度で、左右差に関しては側頭葉と一致する。進行と共に側頭葉萎縮の強い側と同側の中心前回や下頭頂小葉の萎縮が出現する例がある[26]。

脳血流シンチグラフィー

脳萎縮の左右差と一致して側頭葉に強い血流低下を認める(図3B) [4]。前頭葉にはより軽度の血流低下を同じ左右差で認めることが多い。

診断基準

意味性認知症の診断基準

Nearyらが1998年に発表した診断基準[1]を表1に示す。

| I.主要診断特徴 |

|---|

| A.潜行性発症と緩徐な進行 B.言語障害 |

| II.支持的診断基準 |

| A.発話と言語 1.発話心迫 (press of speech) |

<a> Neary Dら[1]の診断基準を小森らが和訳したもの[29]に一部追記・改変

<b> 通常の使い方ではない奇異な言い回し.

svPPAの診断基準

Gorno‐Tempiniらが2011年に発表した診断基準[9][10]を表2に示す。PPAの診断基準を満たす例について,svPPAの診断基準を満たすかを検討する.

| PPAの診断基準 |

|---|

| 包含基準: 以下の1~3の基準を満たさなければならない. |

| svPPA の診断基準 |

| 次の2つの中核症状がなければならない. 1.物品に対する呼称障害. 次の特徴のうち少なくとも3つを満たさなければならない. |

注:Gorno-Tempiniらの原著[9]を池田らが翻訳して紹介しており[10]、その内容を変えずに一部改変している。

A. Type A病理。

B. Type B病理。図3の症例の下側頭回皮質。

C. Type C病理。図2の症例の側頭極の中側頭回皮質。(A~C)全てリン酸化TDP-43免疫染色(pS409/410-2)で、スケールバーは30 μm。

本例の経過、MRI画像、脳血流SPECT画像は図3で、TDP-43病理サブタイプは図4Bで呈示した。

A, B, C. 四肢遠位筋(A, B)と舌(C)の萎縮。意味性認知症患者にこのような下位運動ニューロン障害を稀に認める事がある。

D. 延髄錐体路が軽度に変性しているが萎縮は指摘できない。なおFTLD-TDPではどのTDP-43病理サブタイプでも様々な程度の錐体路変性が高頻度に認められる。スケールバーは300 μm。Klüver-Barrera染色。

E. 舌下神経核(HGN。破線で示す)の神経細胞脱落。迷走神経背側核(DVN)の神経細胞がたもたれている事と対照的。スケールバーは200 μm。Hematoxylin-eosin染色。

F. 舌下神経核で神経細胞脱落と対応してCD68陽性グリア細胞の増生を認める。スケールバーは200 μm。CD68免疫染色。

G. 舌下神経核に残存する神経細胞内に認められたTDP-43陽性顆粒状構造。スケールバーは10 μm。リン酸化TDP-43免疫染色(pS409/410-2)。

H. 上部頸髄前角細胞に認められたTDP-43陽性で線維状のskein-like inclusion。スケールバーは10 μm。リン酸化TDP-43免疫染色(pS409/410-2)。

鑑別診断

意味記憶障害による物品呼称の障害や物を見て認識できない症状を、周囲が「物忘れ」と表現する事が多いためアルツハイマー病 (Alzheimer’s disease: AD)と診断されることがある。海馬傍回に強い萎縮を認める事が多いため、側頭極の高度の萎縮を見慣れていないと、高度の海馬萎縮をアルツハイマー病の支持的な所見と誤解しうる。意味性認知症では側頭葉極は初期から左右差を持って萎縮するが、アルツハイマー病では初期から同部位がそのような萎縮を呈することはない。意味性認知症では扁桃核萎縮も初期から明らかで、側頭葉萎縮の左右差と一致した左右差を呈するが、これもアルツハイマー病では初期からは認められない。

意味性認知症は初期から意味記憶障害以外に前頭葉機能障害による軽度の行動異常を呈する例がしばしばある。このため意味記憶障害や言語の問題の存在を見落とすと行動異常型前頭側頭型認知症 (behavioral variant frontotemporal dementia: bvFTD)と診断されうる。

bvFTDの最大50%はその診断の前に自閉スペクトラム症、あるいは躁うつ病、統合失調症、強迫性疾患、嗜癖などの精神疾患と誤診されているが[32]、svPPAでも精神疾患と診断されている例が20%あるとの報告がある[11][11]。このようにFTLDは精神疾患と誤診されやすい。精神疾患とbvFTDの鑑別には、神経心理学的評価、MRIによる脳萎縮の評価(特に定量的統計解析)、18F-fluorodeoxyglucose PET、髄液中のニューロフィラメント軽鎖濃度が鑑別に有用で、C9orf72遺伝子におけるGGGGCCリピートの異常伸長の検索も重要と考えられているが[32]、意味性認知症と精神疾患の鑑別でも同様であると考えられる。

病因・病態

意味性認知症では側頭葉極に強い脳萎縮を認め、相対的に前頭葉は保たれ、側頭前頭型の萎縮を呈する。この萎縮分布パターンを取れば病理背景に関わらず臨床的に意味性認知症を呈しうると考えられるが、実際には意味性認知症を呈する疾患で頻度が高いものはFTLD-TDPである。意味性認知症患者ではタウ陽性封入体が出現するタウオパチーの頻度が低い[33]。新皮質におけるTDP-43陽性病変は組織病理学的にtype Aからtype Dの4型がまず整理され(表3、図4A−C) [30][31]、後にtype Eが追加された[34](表3)。意味性認知症患者のTDP-43病理学的サブタイプは長い変性神経突起を多く認めるtype C病理が高頻度である(図4C)。Manchester大のシリーズでは意味性認知症を呈したFTLD-TDPの約90%を占め[33]、本邦でのFTLD-TDPの剖検シリーズでも同様の傾向を認める[26]。ただし、稀にtype A病理[33]や、type B病理[26]を有する例がある。特にtype B病理はTDP-43陽性封入体を有する筋萎縮性側索硬化症に強く関連する病理であるが、type Bで意味性認知症を呈する例で経過中に四肢や舌の筋萎縮が出現し(図5A-C)、病理学的に上位・下位運動ニューロンの変性(図5D−F)と運動ニューロンにTDP-43陽性病変(図5G, H)を認める場合があるため、臨床実地では注意を要する。

| タイプ | 病理所見 |

|---|---|

| Type A | 異常リン酸化したTDP-43が蓄積した小型の神経細胞体内封入体と短い変性神経突起が皮質第2層に好発する。核内封入体も時々認められる(図4A)。 |

| Type B | 神経細体内にリン酸化TDP-43が異常蓄積する。封入体は皮質の全層に認められる。神経細体に瀰漫性に蓄積する場合と、円形封入体を形成する場合がある。変性神経突起はほとんど認められない(図4B)。 |

| Type C | 異常リン酸化したTDP-43が蓄積した長い変性神経突起が多数散在する。皮質の第2層に多い。TDP-43の神経細胞胞体内封入体は乏しく、核内封入体は認められない(図4C)。 |

| Type D | valosin containing protein (VCP) 遺伝子変異を伴う骨Paget病および前頭側頭型認知症を伴う封入体ミオパチー (inclusion body myopathy with Paget’s disease of bone and frontotemporal dementia: IBMPFD)に特異的に認められ、多数のTDP-43陽性レンズ型核内封入体と多数の短い変性神経突起が皮質の全層に出現し、神経細胞胞体内封入体がほとんどない事が特徴である[30][31]。 |

| Type E | 2017年に報告されたサブタイプで、TDP-43陽性の顆粒状で線維形成される神経細胞内封入体 (granulofilamentous neuronal inclusion)と、ニューロピルに散在する微細な顆粒状構造、短い線維状のオリゴデンドログリア封入体を認める[34]。 大脳新皮質全体、白質、線条体など深部の灰白質、辺縁系、黒質、橋核、下オリーブ核、脊髄等、中枢神経の広範囲に認められる。臨床的には3年以内に死亡する急速な進行と関係するとされる[34]。 |

3Rタウ陽性4Rタウ陰性のピック小体を有するピック病で意味性認知症を呈する例はかなり稀であり、本邦の経過を追えた14例のシリーズでは意味性認知症を呈した例はおらず[26]、米国のブレインバンクのピック病21例でも意味性認知症を呈した例はいなかった[35]。英国の意味性認知症の剖検シリーズ24例においては、3例(12.5%)がピック小体を有するピック病、3例(12.5%)がアルツハイマー病で、残りの18例(75%)がユビキチン陽性封入体を有するFTLDと報告されている(うち13例でTDP-43を検討し全例がFTLD-TDPであった) [36]。

FTLD-TDPに関してはC9orf72遺伝子、valosin-containing protein(VCP)遺伝子、progranulin遺伝子の変異を有する例がある。

嗜銀顆粒病は扁桃核や海馬といった辺縁系、それに連続する側頭葉皮質に病変が分布する疾患だが、意味性認知症を呈する例は極めて稀である。病理学的に皮質基底核変性症や進行性核上性麻痺と診断される例も生前に意味性認知症を呈することはなく、これも新皮質の萎縮が前頭葉穹隆面に強調され、側頭葉は極を含めて比較的よく保たれることと矛盾しない。

治療、経過、予後

根本的治療薬はない。対症療法に関しては、選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (selective serotonin reuptake inhibitor)が脱抑制などの行動異常に有効であったとの報告があり、2017年の認知症疾患診療ガイドライン[37]では推奨されている(保険適応外使用)。

非薬物的治療介入としては、エピソード記憶、手続き記憶、視空間認知機能が保たれることを利用した介入[38]、行動療法的な介入[39]、社会的に問題になる行動を別の行動に置き換える介入[40]の有効性が報告されている。介護の取り組みとして個別性の高い少人数ケアを行う事で精神症状、行動障害、生活の質が改善する可能性も報告されている[41]。比較的病初期から取りくんだ活動性は進行期にもルーチンとして保たれる場合が多く、福祉サービスの利用時に役立つ場合も少なくない[42][43]。意味性認知症例が好む個別の活動では、ジグソーパズルや数独などがあげられ、特異な方法で高い習熟を示す[44]。塗り絵などにも熱心な関心を示す例があり、言語機能が衰退した進行期にも、新たな創造性発現の可能性を秘めている[16][45]。

意味性認知症は平成27年から指定難病の一つとなり、65歳未満の発症で重症度分類が3以上であるといった条件を満たした場合に医療助成が受けられるようになった。意味性認知症の生命予後に関しては、平均死亡時年齢が69.7 ± 5.8歳、50%生存期間は12.8年であったとの報告がある[36]。

疫学

臨床診断意味性認知症100例の検討では、男女比は6:4、平均発症年齢が60.3 ± 7.01歳、平均診断時年齢が64.24 ± 7.1歳、平均施設入所時年齢が66.9 ± 6.5歳であったとの報告がある[36]。発症年齢については46%が65歳以上で診断され、7例は75歳以上で診断されていたとされる[36]。ただし、意味性認知症の代表的な病理であるFTLD-TDPの本邦の剖検シリーズの検討では、88.9%が65歳未満で発症しているため[26]、高齢発症の意味性認知症ではFTLD-TDP以外の病理背景の頻度が高い可能性がある。萎縮の左右差が意味性認知症では認められやすく、左優位萎縮例:右優位萎縮例が70:24であったとの報告があるが[36]、右優位例が多いシリーズの報告もある[46]。左優位萎縮例では失語を呈しやすいので脳神経内科を受診しやすく、右優位例は精神症状や行動異常が目立つ傾向があるため[36]、精神科を受診しやすいといった施設バイアスが生じやすいと推測され、左右差のデータの解釈には注意を要する[11]。

欧米ではFTLDについて家族歴ある例が多く10~60%と高い頻度が報告される[47]。意味性認知症100連続例において2~7%の家族歴が推定されている[36]。一方、日本ではFTLDの家族例は極めて稀である[48]。

関連項目

参考文献

- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3

Neary, D., Snowden, J.S., Gustafson, L., Passant, U., Stuss, D., Black, S., ..., & Benson, D.F. (1998).

Frontotemporal lobar degeneration: a consensus on clinical diagnostic criteria. Neurology, 51(6), 1546-54. [PubMed:9855500] [WorldCat] [DOI] - ↑

Hodges, J.R., Patterson, K., Oxbury, S., & Funnell, E. (1992).

Semantic dementia. Progressive fluent aphasia with temporal lobe atrophy. Brain : a journal of neurology, 115 ( Pt 6), 1783-806. [PubMed:1486461] [WorldCat] [DOI] - ↑

Hodges, J.R., Patterson, K., Ward, R., Garrard, P., Bak, T., Perry, R., & Gregory, C. (1999).

The differentiation of semantic dementia and frontal lobe dementia (temporal and frontal variants of frontotemporal dementia) from early Alzheimer's disease: a comparative neuropsychological study. Neuropsychology, 13(1), 31-40. [PubMed:10067773] [WorldCat] [DOI] - ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 Snowden JS, Neary D, Mann DMA (1996).

Fronto-temporal dementia. In: Snowden JS, Neary D, Mann DMA. Frontotemporal lobar degeneration. Frontotemporal dementia、 progressive aphasia, semantic dementia. New York: Churchill Livingstone 9-41. - ↑

(1994).

Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia. The Lund and Manchester Groups. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 57(4), 416-8. [PubMed:8163988] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Mesulam, M.M. (1982).

Slowly progressive aphasia without generalized dementia. Annals of neurology, 11(6), 592-8. [PubMed:7114808] [WorldCat] [DOI] - ↑

Mesulam, M.M. (2001).

Primary progressive aphasia. Annals of neurology, 49(4), 425-32. [PubMed:11310619] [WorldCat] - ↑

Gorno-Tempini, M.L., Dronkers, N.F., Rankin, K.P., Ogar, J.M., Phengrasamy, L., Rosen, H.J., ..., & Miller, B.L. (2004).

Cognition and anatomy in three variants of primary progressive aphasia. Annals of neurology, 55(3), 335-46. [PubMed:14991811] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 9.0 9.1 9.2

Gorno-Tempini, M.L., Hillis, A.E., Weintraub, S., Kertesz, A., Mendez, M., Cappa, S.F., ..., & Grossman, M. (2011).

Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology, 76(11), 1006-14. [PubMed:21325651] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 10.0 10.1 10.2 池田 学、一美奈緒子、橋本 衛 (2013).

進行性失語の概念と診断. 高次脳機能研究 33: 304-309 - ↑ 11.0 11.1 11.2 Miller BL. (2014).

The clinical syndrome of svPPA. In: Miller BL. Frontotemporal dementia. New York: Oxford University Press 47-65. - ↑

Mesulam, M.M. (2003).

Primary progressive aphasia--a language-based dementia. The New England journal of medicine, 349(16), 1535-42. [PubMed:14561797] [WorldCat] [DOI] - ↑ Tulving, E. and Donaldson W. (1972).

Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Donaldson (Eds.). Organization of memory. New York: Academic Press. - ↑ Tulving, E.(太田信夫 訳)(1991).

人間の複数記憶システム. 科学; 61: 263-270。 - ↑ 小森憲治郎、谷向 知、数井裕光、上野修一 (2014).

意味性認知症の臨床像から. 基礎心理学研究 33: 55-63] - ↑ 16.0 16.1 小森憲治郎 (2019).

神経心理学的症候のとらえ方. 学術の動向 5: 25-31 - ↑ 一美奈緒子、橋本衛、小松優子、池田学 (2013).

意味性認知症における言語訓練の意義. 高次脳機能研究 32: 417-425 - ↑

Patterson, K., Lambon Ralph, M.A., Jefferies, E., Woollams, A., Jones, R., Hodges, J.R., & Rogers, T.T. (2006).

"Presemantic" cognition in semantic dementia: six deficits in search of an explanation. Journal of cognitive neuroscience, 18(2), 169-83. [PubMed:16494679] [WorldCat] [DOI] - ↑

Nishio, Y., Kazui, H., Hashimoto, M., Shimizu, K., Onouchi, K., Mochio, S., ..., & Mori, E. (2006).

Actions anchored by concepts: defective action comprehension in semantic dementia. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 77(12), 1313-7. [PubMed:16891383] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 橋本 衛、一美美奈子、池田 学 (2015).

Semantic dementiaの言語障害の本質とは何か. 高次脳機能研究 35:304-311. [DOI] - ↑ 田辺敬貴、 池田学、 中川賀嗣、 山本晴子、 池尻義隆、数井裕光、原田貢士 (1992).

語義失語と意味記憶障害. 失語症研究 12:153-167. - ↑

Fushimi, T., Komori, K., Ikeda, M., Lambon Ralph, M.A., & Patterson, K. (2009).

The association between semantic dementia and surface dyslexia in Japanese. Neuropsychologia, 47(4), 1061-8. [PubMed:19162051] [WorldCat] [DOI] - ↑ 小森憲治郎、池田学、中川賀嗣、田辺敬貴 (2003).

意味記憶における右側頭葉の役割. -semantic dementiaにおける検討-. 高次脳機能研究 23: 107-118。 - ↑

Kashibayashi, T., Ikeda, M., Komori, K., Shinagawa, S., Shimizu, H., Toyota, Y., ..., & Tanimukai, S. (2010).

Transition of distinctive symptoms of semantic dementia during longitudinal clinical observation. Dementia and geriatric cognitive disorders, 29(3), 224-32. [PubMed:20375502] [WorldCat] [DOI] - ↑

Ikeda, M., Brown, J., Holland, A.J., Fukuhara, R., & Hodges, J.R. (2002).

Changes in appetite, food preference, and eating habits in frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 73(4), 371-6. [PubMed:12235302] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7

Yokota, O., Tsuchiya, K., Arai, T., Yagishita, S., Matsubara, O., Mochizuki, A., ..., & Akiyama, H. (2009).

Clinicopathological characterization of Pick's disease versus frontotemporal lobar degeneration with ubiquitin/TDP-43-positive inclusions. Acta neuropathologica, 117(4), 429-44. [PubMed:19194716] [WorldCat] [DOI] - ↑ 吉村拓哉、横田修、藤沢嘉勝、吉田英統、寺田整司、黒田重利、佐々木健 (2010).意味性認知症患者における左右非対称性の四肢の運動障害と半側無視について. 精神医学 52: 163-171.

- ↑ 横田修 (2015).

TDP-43陽性封入体を有する前頭側頭葉変性症(FTLD-TDP)の臨床的特徴. 精神医学 57: 839-847. - ↑ 小森憲治郎, 原祥治, 谷向知, 数井裕光 (2013).

意味性認知症の臨床症状-BPSDとその対応を中心に-.老年精神医学雑誌 2013; 24: 1250-1257. - ↑ 30.0 30.1 30.2 30.3

Cairns, N.J., Bigio, E.H., Mackenzie, I.R., Neumann, M., Lee, V.M., Hatanpaa, K.J., ..., & Consortium for Frontotemporal Lobar Degeneration (2007).

Neuropathologic diagnostic and nosologic criteria for frontotemporal lobar degeneration: consensus of the Consortium for Frontotemporal Lobar Degeneration. Acta neuropathologica, 114(1), 5-22. [PubMed:17579875] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 31.0 31.1 31.2 31.3

Mackenzie, I.R., Neumann, M., Baborie, A., Sampathu, D.M., Du Plessis, D., Jaros, E., ..., & Lee, V.M. (2011).

A harmonized classification system for FTLD-TDP pathology. Acta neuropathologica, 122(1), 111-3. [PubMed:21644037] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 32.0 32.1

Ducharme, S., Dols, A., Laforce, R., Devenney, E., Kumfor, F., van den Stock, J., ..., & Pijnenburg, Y. (2020).

Recommendations to distinguish behavioural variant frontotemporal dementia from psychiatric disorders. Brain : a journal of neurology, 143(6), 1632-1650. [PubMed:32129844] [WorldCat] [DOI] - ↑ 33.0 33.1 33.2

Snowden, J., Neary, D., & Mann, D. (2007).

Frontotemporal lobar degeneration: clinical and pathological relationships. Acta neuropathologica, 114(1), 31-8. [PubMed:17569065] [WorldCat] [DOI] - ↑ 34.0 34.1 34.2 34.3

Lee, E.B., Porta, S., Michael Baer, G., Xu, Y., Suh, E., Kwong, L.K., ..., & Trojanowski, J.Q. (2017).

Expansion of the classification of FTLD-TDP: distinct pathology associated with rapidly progressive frontotemporal degeneration. Acta neuropathologica, 134(1), 65-78. [PubMed:28130640] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Irwin, D.J., Brettschneider, J., McMillan, C.T., Cooper, F., Olm, C., Arnold, S.E., ..., & Trojanowski, J.Q. (2016).

Deep clinical and neuropathological phenotyping of Pick disease. Annals of neurology, 79(2), 272-87. [PubMed:26583316] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6

Hodges, J.R., Mitchell, J., Dawson, K., Spillantini, M.G., Xuereb, J.H., McMonagle, P., ..., & Patterson, K. (2010).

Semantic dementia: demography, familial factors and survival in a consecutive series of 100 cases. Brain : a journal of neurology, 133(Pt 1), 300-6. [PubMed:19805492] [WorldCat] [DOI] - ↑ 認知症疾患診療ガイドライン2017.監修:日本神経学会.編集:認知症疾患診療ガイドライン作成委員会.医学書院2017年

- ↑ 池田 学,田邊敬貴,堀野 敬,小森憲治郎,平尾一幸,山田典史,橋本 衛,数井裕光,森 隆志 (1995).

Pick病のケア:保たれている手続き記憶を用いて. 精神神経誌 97: 179-192. - ↑ 池田 学, 今村 徹, 池尻義隆,下村辰雄,博野信次,中川賀嗣,森悦朗 (1996).

Pick 病患者の短期入院による在宅介護の支援.精神経誌 98: 822-829. - ↑

Lough, S., & Hodges, J.R. (2002).

Measuring and modifying abnormal social cognition in frontal variant frontotemporal dementia. Journal of psychosomatic research, 53(2), 639-46. [PubMed:12169338] [WorldCat] [DOI] - ↑

Yokota, O., Fujisawa, Y., Takahashi, J., Terada, S., Ishihara, T., Nakashima, H., ..., & Sasaki, K. (2006).

Effects of group-home care on behavioral symptoms, quality of life, and psychotropic drug use in patients with frontotemporal dementia. Journal of the American Medical Directors Association, 7(5), 335-7. [PubMed:16765875] [WorldCat] [DOI] - ↑

Tanabe, H., Ikeda, M., & Komori, K. (1999).

Behavioral symptomatology and care of patients with frontotemporal lobe degeneration - based on the aspects of the phylogenetic and ontogenetic processes. Dementia and geriatric cognitive disorders, 10 Suppl 1, 50-4. [PubMed:10436341] [WorldCat] [DOI] - ↑ 小森憲治郎、柴 球美、谷向 知 (2018).

原発性進行性失語のケア. 日本認知症ケア学会誌. 17: 546−553. - ↑

Green, H.A., & Patterson, K. (2009).

Jigsaws-a preserved ability in semantic dementia. Neuropsychologia, 47(2), 569-76. [PubMed:19014960] [WorldCat] [DOI] - ↑

Miller, B.L., Cummings, J., Mishkin, F., Boone, K., Prince, F., Ponton, M., & Cotman, C. (1998).

Emergence of artistic talent in frontotemporal dementia. Neurology, 51(4), 978-82. [PubMed:9781516] [WorldCat] [DOI] - ↑

Miki, T., Yokota, O., Ishizu, H., Kuroda, S., Oshima, E., Terada, S., & Yamada, N. (2016).

Behavioral variant of frontotemporal dementia: Fundamental clinical issues associated with prediction of pathological bases. Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 36(4), 388-404. [PubMed:26969837] [WorldCat] [DOI] - ↑

Snowden, J.S., Neary, D., & Mann, D.M. (2002).

Frontotemporal dementia. The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 180, 140-3. [PubMed:11823324] [WorldCat] [DOI] - ↑

Ikeda, M., Ishikawa, T., & Tanabe, H. (2004).

Epidemiology of frontotemporal lobar degeneration. Dementia and geriatric cognitive disorders, 17(4), 265-8. [PubMed:15178933] [WorldCat] [DOI]