「筋強直性ジストロフィー」の版間の差分

| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

大阪大学大学院医学系研究科 生体病態情報科学講座 臨床神経生理学 | |||

高橋 正紀 | |||

英:myotonic dystrophy 独:Myotone Dystrophie 仏:dystrophie myotonique<br> | 英:myotonic dystrophy 独:Myotone Dystrophie 仏:dystrophie myotonique<br> | ||

| 13行目: | 8行目: | ||

== はじめに == | == はじめに == | ||

筋強直性ジストロフィーのことを、Peter Harperはthe most variable of all human disordersと述べている<ref name=Harper2001>'''Harper, P.S. (2001).'''<br>Myotonic Dystrophy. 3ed ed. London: W. B. Saunders.</ref>[1]。発症年齢は胎児期から老年まで、症状も全身さまざまと、非常に不思議な疾患である。 | |||

その複雑さ多様さのため、筋強直性ジストロフィーの疾患としての確立はやや遅れ、1909年にドイツのSteinert<ref name=Steinert1909>'''Steinert, H. (1909).'''<br>Über das klinische und anatomische Bild des Muskelschwunds der Myotoniker. Dtsch Z Nervenheilkd 37:58-104. [https://doi.org/10.1007/BF01671719 [PDF<nowiki>]</nowiki>]</ref>[2]および英国のBatten and Gibb <ref name=Batten1909>'''Batten, F.E & Gibb, H.P. (1909).'''<br>Myotonia atrophica. Brain 32:187-205. [https://doi.org/10.1093/brain/32.2.187 PDF]</ref>[3]が別々に、まとまった記述を行ったのが最初である。欧州(特に大陸諸国)では発見者の名前をとり、Steinert病と今でも呼ばれる。なお、日本では長らく、筋緊張性ジストロフィーと呼ばれていたが、用語使用の適正化の点から現在は筋強直性ジストロフィーが正式名称となっている。 | |||

1992年に、多くのリピート病とほぼ時を同じくして原因遺伝子''DMPK''が同定され、CTG繰り返し配列(リピート)の伸長によるリピート病であることが明らかにされた<ref name=Fu1992><pubmed>1546326</pubmed></ref><ref name=Mahadevan1992><pubmed>1546325</pubmed></ref><ref name=Brook1992><pubmed>1568252</pubmed></ref>[4][5][6]。さらにDM類似の症状を呈するが、''DMPK''遺伝子に異常が見られない症例が1994年にRickerらにより報告され、proximal myotonic myopathy (PROMM)と名付けられた<ref name=Ricker1994><pubmed>8058147</pubmed></ref>[15]。同様の症例が報告されいくつかの名称で呼ばれていたが、DM type2(DM2)とすることが合意され、現在は1型(DM1)と2型(DM2)に分類される<ref name=IDMC2000><pubmed>10746587</pubmed></ref>[16]。 | |||

リピート病のうち、ハンチントン病や多くの脊髄小脳変性症では伸長CAGは翻訳領域に存在することからポリグルタミン毒性が仮説提唱された。しかしながら、1型の原因遺伝子''DMPK''で観察される繰り返し配列は非翻訳領域に存在し、その産物であるタンパクの異常をきたさないことから、セントラルドグマで説明がつかず、病態がしばらく不明であった。2001年の2型の原因遺伝子同定や<ref name=Liquori2001><pubmed>11486088</pubmed></ref>[7]、Thorntonらによるモデルマウスの作出により<ref name=Mankodi2000><pubmed>10976074</pubmed></ref>[8]、伸長した繰り返し配列を含むRNAが病態の主因であるというRNA gain of function説が提唱され<ref name=Ranum2004><pubmed>15065017</pubmed></ref>[9]、その後に同定されたC9orf72 FTD/ALSをはじめとする非翻訳領域リピート病の病態解明の先鞭をつけた<ref name=Swinnen2020><pubmed>31721251</pubmed></ref>[10]。 | |||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|+表1 筋強直性ジストロフィーに関する歴史 Harper Myotonic dystrophyより翻訳改変<ref name=Harper2001></ref> | |+表1 筋強直性ジストロフィーに関する歴史 Harper Myotonic dystrophyより翻訳改変<ref name=Harper2001></ref>[1] | ||

|- | |- | ||

! 年 !! 出来事 | ! 年 !! 出来事 | ||

|- | |- | ||

! 1876 | ! 1876 | ||

|| Thomsenが自身の家系に遺伝する筋強直性疾患(先天性ミオトニー)についてはじめて記述<ref name=J.1876>'''Thomsen J. (1876).'''<br>Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln in Folge von ererbter psychischer Disposition - Ataxia muscularis? Arch Psychiatr Nervenkr 6:702-18. [https://doi.org/10.1007/BF02164912 [PDF<nowiki>]</nowiki>]</ref> | || Thomsenが自身の家系に遺伝する筋強直性疾患(先天性ミオトニー)についてはじめて記述<ref name=J.1876>'''Thomsen J. (1876).'''<br>Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln in Folge von ererbter psychischer Disposition - Ataxia muscularis? Arch Psychiatr Nervenkr 6:702-18. | ||

[https://doi.org/10.1007/BF02164912 [PDF<nowiki>]</nowiki>]</ref>[11] | |||

|- | |- | ||

! 1909 | ! 1909 | ||

||筋強直性ジストロフィーの初めての記述(<ref name=Steinert1909></ref><ref name=Batten1909></ref>) | ||筋強直性ジストロフィーの初めての記述(<ref name=Steinert1909></ref><ref name=Batten1909></ref>[2][3]) | ||

|- | |- | ||

! 1960 | ! 1960 | ||

|| | || 先天性筋強直性ジストロフィーが認識される<ref name=Vanier1960><pubmed>13780165</pubmed></ref>[12] | ||

|- | |- | ||

! 1971 | ! 1971 | ||

|| 遺伝子座がマッピングされる<ref name=Renwick1971><pubmed>5149523</pubmed></ref> | || 遺伝子座がマッピングされる<ref name=Renwick1971><pubmed>5149523</pubmed></ref>[13] | ||

|- | |- | ||

! 1992 | ! 1992 | ||

|| ''DMPK''遺伝子が同定され、原因としてCTGリピートの異常伸長が明らかにされる(<ref name=Fu1992><pubmed>1546326</pubmed></ref><ref name=Mahadevan1992><pubmed>1546325</pubmed></ref><ref name=Brook1992><pubmed>1568252</pubmed></ref>) | || ''DMPK''遺伝子が同定され、原因としてCTGリピートの異常伸長が明らかにされる(<ref name=Fu1992><pubmed>1546326</pubmed></ref><ref name=Mahadevan1992><pubmed>1546325</pubmed></ref><ref name=Brook1992><pubmed>1568252</pubmed></ref>[6][5][4]) | ||

|- | |- | ||

! 2001 | ! 2001 | ||

|| 筋強直性ジストロフィー2型の原因が、'' | || 筋強直性ジストロフィー2型の原因が、''ZNF9''(''CNBP'')遺伝子のCCTGリピート異常伸長によることが明らかにされる(<ref name=Liquori2001><pubmed>11486088</pubmed></ref>[7]) | ||

|} | |} | ||

==原因遺伝子== | ==原因遺伝子== | ||

筋強直性ジストロフィーは常染色体顕性(優性)遺伝を示す遺伝性疾患であり。原因遺伝子により1型と2型がある。ともに、非翻訳領域における繰り返し配列の異常伸長が原因である('''表2''')。 | |||

=== 筋強直性ジストロフィー1型=== | === 筋強直性ジストロフィー1型=== | ||

1型の原因は19番目の染色体(19q13.2-q13.3)にある''DMPK''遺伝子の非翻訳領域に存在するCTGという3塩基の繰り返し配列が異常伸長することによる<ref name=Fu1992><pubmed>1546326</pubmed></ref><ref name=Mahadevan1992><pubmed>1546325</pubmed></ref><ref name=Brook1992><pubmed>1568252</pubmed></ref>。通常、このCTG繰り返しの回数は5~34回であるのに対して、患者では50~3000回前後に増加している。35~49回である場合は、「前変異」とされる。前変異を持つ人自身は発症しないが、子どもはより伸長した遺伝子を受け継ぎ発症する可能性がある。繰り返し配列の長さは重症度に相関し、長いほど重症で発症が早くなる傾向がある。 | 1型の原因は19番目の染色体(19q13.2-q13.3)にある''DMPK''遺伝子の非翻訳領域に存在するCTGという3塩基の繰り返し配列が異常伸長することによる<ref name=Fu1992><pubmed>1546326</pubmed></ref><ref name=Mahadevan1992><pubmed>1546325</pubmed></ref><ref name=Brook1992><pubmed>1568252</pubmed></ref>[4][5][6]。通常、このCTG繰り返しの回数は5~34回であるのに対して、患者では50~3000回前後に増加している。35~49回である場合は、「前変異」とされる。前変異を持つ人自身は発症しないが、子どもはより伸長した遺伝子を受け継ぎ発症する可能性がある。繰り返し配列の長さは重症度に相関し、長いほど重症で発症が早くなる傾向がある。 | ||

多くのリピート病で認められるように、繰り返し配列の長さは一定でなく、世代を重ねると繰り返し配列数が伸び、症状が強くなる、いわゆる表現促進現象がみられる。特に、1000回以上に著明に繰り返し配列が伸長した、先天型筋強直性ジストロフィーが発症することが特徴である。90%以上は母親が罹患者であり、機序は不明であるものの卵子形成過程における繰り返し配列不安定性が想定されている。 | |||

=== 筋強直性ジストロフィー2型=== | === 筋強直性ジストロフィー2型=== | ||

2001年に2型の遺伝的原因が、''ZNF9''遺伝子のイントロン領域におけるCCTGの4塩基繰り返し配列の伸長であることが明らかにされた<ref name=Liquori2001><pubmed>11486088</pubmed></ref>。通常、このCCTG繰り返しの回数は30以下であるが、患者では75から11000回に増加している。なお、2型では1型に見られる、表現促進現象や先天型の出生はないとされている。わが国では数家系しか同定されていない<ref name=Matsuura2012><pubmed>22258159</pubmed></ref><ref name=Nakayama2014><pubmed>24430576</pubmed></ref>。 | 2001年に2型の遺伝的原因が、''ZNF9''遺伝子のイントロン領域におけるCCTGの4塩基繰り返し配列の伸長であることが明らかにされた<ref name=Liquori2001><pubmed>11486088</pubmed></ref>[7]。通常、このCCTG繰り返しの回数は30以下であるが、患者では75から11000回に増加している。なお、2型では1型に見られる、表現促進現象や先天型の出生はないとされている。わが国では数家系しか同定されていない<ref name=Matsuura2012><pubmed>22258159</pubmed></ref><ref name=Nakayama2014><pubmed>24430576</pubmed></ref>[17,18]。 | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

| 72行目: | 68行目: | ||

| 筋萎縮の分布 || 遠位優位 || 近位優位 | | 筋萎縮の分布 || 遠位優位 || 近位優位 | ||

|- | |- | ||

| | | 強いミオトニー || なし || あり | ||

|- | |- | ||

| 先天型 || あり || なし | | 先天型 || あり || なし | ||

| 78行目: | 74行目: | ||

== 臨床症状 == | == 臨床症状 == | ||

筋ジストロフィーのひとつとされ、疾患名の如く進行性の筋萎縮・筋力低下に加え筋強直現象を特徴とするが、むしろ全身疾患である。日本では99. | 筋ジストロフィーのひとつとされ、疾患名の如く進行性の筋萎縮・筋力低下に加え筋強直現象を特徴とするが、むしろ全身疾患である。日本では99.9%以上が1型のため、以下の記述は1型を中心とする。疾患管理上重要な症状として、呼吸障害・嚥下障害、不整脈・心臓伝導障害、高次機能低下や先天型の精神発達遅滞といった中枢神経症状などがある。'''表3'''に様々な症状を示したが、すべてが一人の患者に現れるわけではない。 | ||

=== 骨格筋 === | === 骨格筋 === | ||

'''筋強直''' | '''筋強直''':収縮した筋の弛緩が遅くなる現象である。強く握った指がすぐに開けない、把握ミオトニーや、診察用のハンマーで叩くと収縮が持続する叩打ミオトニーが特徴的である(ビデオ [http://plaza.umin.ac.jp/~DM-CTG/video.html 専門家が提供する筋強直性ジストロフィーの臨床情報])。針筋電図を行うと、興奮性が増大しており、急降下爆撃音やバイクのカラふかし音とよばれる、特徴的な筋線維の発火が認められる。筋強直は、本症以外に先天性ミオトニーや先天性パラミオトニーなどでもみられる。 | ||

'''筋萎縮''' | '''筋萎縮''':筋疾患では体幹に近くのいわゆる近位筋から障害されることが多いが、1型(2型については[[筋強直性ジストロフィー#筋強直性ジストロフィー2型の症状|下記]]参照)ではそうではなく、咬筋・側頭筋 (斧様顔貌) 、眼輪筋・口輪筋(兎眼、口笛困難)、胸鎖乳突筋(頭部挙上困難)、腹筋(臥床からの起き上がり困難)、手指筋(ピンチ力低下)、前脛骨筋 (下垂足)などの障害がよく認められる。 | ||

=== 心臓 === | === 心臓 === | ||

デュシェンヌ型筋ジストロフィーなど多くの筋ジストロフィーでは、心筋の収縮力低下による心不全を呈することが多いが、筋強直性ジストロフィーでは伝導障害や不整脈のほうが生じやすい。本症に多い突然死の原因の一部と考えられている。 | |||

=== 呼吸器 === | === 呼吸器 === | ||

筋力低下による肺胞低換気(拘束性障害)に加え、睡眠時無呼吸をはじめとする中枢性の呼吸調節障害を伴うことが特徴である。また、嚥下障害が多く、しかも自覚に乏しいことから誤嚥性肺炎がしばしば問題となる。 | |||

=== 中枢神経系 === | === 中枢神経系 === | ||

先天型では精神発達遅滞、小児型では学習障害、注意欠如/多動性障害(ADHD)などが見られる。成人型では、認知機能障害や、無頓着、無気力に見える独特の性格的特徴や、日中の眠気なども合併する。これらは就学・就労に関与し、患者生活の質(QOL)に大きく影響することが示されており、本症を中枢神経疾患としても捉えられるようになってきている。 | |||

=== 内分泌代謝 === | === 内分泌代謝 === | ||

インスリン抵抗性による糖尿病が良く知られている。脂質異常や肝機能障害、脂肪肝なども多い。 | |||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|+表3. 筋強直性ジストロフィー1型の多臓器障害 日本神経学会診療ガイドラインより一部改変<ref name=筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン編集委員会2020></ref> | |+表3. 筋強直性ジストロフィー1型の多臓器障害 日本神経学会診療ガイドラインより一部改変<ref name=筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン編集委員会2020></ref>[14] | ||

! 臓器 !! 症状 | ! 臓器 !! 症状 | ||

|- | |- | ||

! 骨格筋 | ! 骨格筋 | ||

| | | 筋強直(ミオトニア)、進行性筋萎縮(頚部・遠位筋より始まる) | ||

|- | |- | ||

! 心臓 | ! 心臓 | ||

| | | 心臓伝導障害・不整脈(徐脈、心室頻拍、心房細動)、心筋症 | ||

|- | |- | ||

! 消化管 | ! 消化管 | ||

| | | 嚥下障害、便秘、イレウス、巨大結腸、胆石 | ||

|- | |- | ||

! 呼吸器 | ! 呼吸器 | ||

| | | 肺胞低換気(拘束性障害)、呼吸調節障害(睡眠時無呼吸・中枢性換気障害) | ||

|- | |- | ||

! 中枢神経系 | ! 中枢神経系 | ||

| | | 無気力・無関心、認知機能障害、日中過眠、白質病変、精神発達遅滞、学習障害、注意欠如/多動性障害(ADHD) | ||

|- | |- | ||

! 内分泌・代謝系 | ! 内分泌・代謝系 | ||

| | | 耐糖能障害・高インスリン血症、高脂血症、甲状腺機能障害、性腺ホルモン異常、不妊 | ||

|- | |- | ||

! 消化管 | ! 消化管 | ||

| 123行目: | 119行目: | ||

|- | |- | ||

! 眼 | ! 眼 | ||

| | | 白内障、網膜色素変性、眼球運動障害(斜視) | ||

|- | |- | ||

! 耳 | ! 耳 | ||

| | | 感音性難聴、中耳炎 | ||

|- | |- | ||

! 骨格系 | ! 骨格系 | ||

| | | 頭蓋骨肥厚、後縦靭帯骨化症 | ||

|- | |- | ||

! 腫瘍 | ! 腫瘍 | ||

| | | 甲状腺、耳下腺、婦人科系などの良性・悪性腫瘍、子宮筋腫・卵巣のう腫、石灰化上皮腫 | ||

|- | |- | ||

! その他 | ! その他 | ||

| | | 前頭部禿頭、低IgG血症 | ||

|} | |} | ||

| 166行目: | 162行目: | ||

多くの症状を示すことから、様々な医療現場で遭遇される。多くの医療関係者が疾患を知り、まずは筋強直性ジストロフィーを疑うことが患者の診断につながる。古典型では、特徴的な顔貌や筋強直現象などに気づけば比較的容易に臨床診断できるが、先天型・小児型では容易でないこともある。家族歴は、表現促進現象のため、はっきりしないことも多いが、白内障、耐糖能異常、突然死、流・死産などの聴取が重要である。 | 多くの症状を示すことから、様々な医療現場で遭遇される。多くの医療関係者が疾患を知り、まずは筋強直性ジストロフィーを疑うことが患者の診断につながる。古典型では、特徴的な顔貌や筋強直現象などに気づけば比較的容易に臨床診断できるが、先天型・小児型では容易でないこともある。家族歴は、表現促進現象のため、はっきりしないことも多いが、白内障、耐糖能異常、突然死、流・死産などの聴取が重要である。 | ||

筋強直性ジストロフィー2型の診断はしばしば困難とされている。筋強直が強く痛みを呈し線維筋痛症や関節リウマチが疑われた例から、筋強直がほとんど目立たず肢帯型筋ジストロフィーと診断された例までさまざまである。厚生労働省の政策研究班が、2型も念頭に置いた[https://neurology-jp.org/guidelinem/pdf/syounin_15.pdf 筋ジストロフィー病型診断のフロー]を作成している。 | |||

診断目的に筋生検は通常施行されず、遺伝学的検査で診断確定される。[https://www.nanbyou.or.jp/entry/4523 診断基準]としては、厚生労働省の指定難病である筋ジストロフィーの一つに含まれ、その基準が一般に用いられている。 | 診断目的に筋生検は通常施行されず、遺伝学的検査で診断確定される。[https://www.nanbyou.or.jp/entry/4523 診断基準]としては、厚生労働省の指定難病である筋ジストロフィーの一つに含まれ、その基準が一般に用いられている。 | ||

== 疫学 == | == 疫学 == | ||

1型と2型を合わせた筋強直性ジストロフィー全体の世界的な有病率は、各国のデータを集めた最近のメタ解析によれば、10万人当たり8~10人とされている<ref name=Deenen2015><pubmed>28198707</pubmed></ref><ref name=Mah2016><pubmed>26786644</pubmed></ref>[19][20]。疾患認識の向上、遺伝子診断の普及、平均寿命の延長などから、診断される症例が増加し、以前より有病率は上昇している。わが国のデータでは、秋田県での調査が最も新しく、10万人当たり9.7人と報告されている<ref name=小林道雄2019>'''小林道雄, 畠山知之, 小原講二, 阿部エリカ, 和田千鶴, 石原傳幸, 豊島至 (2019).'''<br>秋田県における筋疾患の患者数調査~10年前と比較して~. 臨床神経学</ref>[21]。 | |||

1型は、欧米・日本であまり頻度に差はないとされているが、サハラ以南のアフリカ人には稀である。また、カナダのケベック州Saguenay-Lac-Saint-Jean地域やスペインのバスク地方などの集積地が知られている。 | 1型は、欧米・日本であまり頻度に差はないとされているが、サハラ以南のアフリカ人には稀である。また、カナダのケベック州Saguenay-Lac-Saint-Jean地域やスペインのバスク地方などの集積地が知られている。 | ||

2型については地域差が知られている。ドイツなどでは筋強直性ジストロフィーの数十%がDM2である一方、同じ欧州でも英国ではかなり少ない。なお、わが国では極めて稀で数家系しか見出されていない<ref name=Matsuura2012><pubmed>22258159</pubmed></ref><ref name=Nakayama2014><pubmed>24430576</pubmed></ref>。 | 2型については地域差が知られている。ドイツなどでは筋強直性ジストロフィーの数十%がDM2である一方、同じ欧州でも英国ではかなり少ない。なお、わが国では極めて稀で数家系しか見出されていない<ref name=Matsuura2012><pubmed>22258159</pubmed></ref><ref name=Nakayama2014><pubmed>24430576</pubmed></ref>[17,18]。 | ||

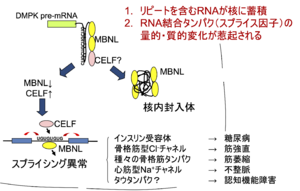

[[ファイル:Takahashi myotonic distrophy Fig1.png|サムネイル|'''図1. 筋強直性ジストロフィーの分子病態''']] | [[ファイル:Takahashi myotonic distrophy Fig1.png|サムネイル|'''図1. 筋強直性ジストロフィーの分子病態''']] | ||

| 181行目: | 177行目: | ||

== 病態生理 == | == 病態生理 == | ||

=== RNA異常症(RNA gain of function)としての病態 === | === RNA異常症(RNA gain of function)としての病態 === | ||

筋強直性ジストロフィーの伸長した繰り返し配列はいずれも非翻訳領域に存在するうえ、''DMPK''と''CNBP'' | 筋強直性ジストロフィーの伸長した繰り返し配列はいずれも非翻訳領域に存在するうえ、''DMPK''と''CNBP''ではタンパク質機能にも関連はないことから、いわゆるセントラルドグマで本症を説明することは困難であった。また、Thorntonらのグループによりヒトアクチン遺伝子の非翻訳領域にCTG繰り返し配列を挿入したトランスジェニックマウス(HSA-LR)が作出され、筋強直を示すことが明らかにされた<ref name=Mankodi2000><pubmed>10976074</pubmed></ref>[8]。これらのことから異常伸長したリピートをもつ遺伝子から転写された異常RNAが病態の主因であることが明らかになった。 | ||

転写された異常mRNAは、相補的なC-Gで結合しヘアピン構造をとり、核内に蓄積しRNA凝集体(ribonuclear foci)を形成する('''図1''')。核内に蓄積した異常mRNAが、CUGあるいはCCUGに結合能のあるMBNLやCELF(CUG-BP)といったRNA結合タンパク質の量的・質的変化を生じさせる<ref name=Miller2000><pubmed>10970838</pubmed></ref>[22]。その結果、RNA結合タンパク質の本来の機能のひとつである様々なpre-mRNAの選択的スプライシングに異常が生じ、全身の様々な臓器で多彩な症状を呈することがわかってきた<ref name=Kanadia2003><pubmed>14671308</pubmed></ref>[23]。 | |||

症状に関係が深いスプライシング異常としては、筋強直と骨格筋型塩化物イオンチャネル<ref name=Charlet2002><pubmed>12150906</pubmed></ref><ref name=Mankodi2002><pubmed>12150905</pubmed></ref>[24][25]、不整脈と心筋型ナトリウムチャネル<ref name=Freyermuth2016><pubmed>27063795</pubmed></ref>[26]、カリウムチャネル、耐糖能障害とインスリン受容体<ref name=Savkur2001><pubmed>11528389</pubmed></ref>[27]などがある。 | |||

進行性の筋萎縮については、原因となりうる異常が多数ある。骨格筋型電位依存性カルシウムチャネル(CACNA1S) <ref name=Tang2012><pubmed>22140091</pubmed></ref> | |||

[28]、リアノジン受容体(RYR1) <ref name=Kimura2005><pubmed>15972723</pubmed></ref>[29]、小胞体カルシウムポンプ(ATP2A1, ATP2A2) <ref name=Kimura2005 />[29]、ジストロフィン(DMD) <ref name=Nakamori2007><pubmed>17487865</pubmed></ref>[30]、ジルトロブレビン(DTNA) <ref name=Nakamori2008><pubmed>18299519</pubmed></ref>[31]、タイチン(TTN)、トロポニンT(TNNT3) <ref name=Philips1998><pubmed>9563950</pubmed></ref>[32]、BIN1<ref name=Fugier2011><pubmed>21623381</pubmed></ref>[33]など数多く報告されている。うちCACNA1S、DMD<ref name=Rau2015><pubmed>26018658</pubmed></ref>[34]、BIN1については、筋力低下・筋萎縮との関連性がある程度示されている。 | |||

中枢神経系においては、タウ(MAPT)、アミロイド前駆体タンパク(APP)、NMDA型グルタミン酸受容体(GRIN)などが報告されている<ref name=Jiang2004><pubmed>15496431</pubmed></ref>[35]。本症は神経病理学的にはタウオパチーとされることから、タウ(MAPT)のスプライス異常は興味深いが、症状との関連はまだまだ不明である。なお、MBNLは1から3まであるが、骨格筋ではMBNL1、中枢神経系ではMBNL2が関与するスプライシング異常が本症で生じていると報告されている<ref name=Charizanis2012><pubmed>22884328</pubmed></ref><ref name=Lee2013><pubmed>24293317</pubmed></ref>[36][37]。 | |||

=== 新たな病態機序 === | === 新たな病態機序 === | ||

リピート周辺では開始コドンから始まらないタンパク翻訳(RAN translation)が行われることがフロリダ大のRanumらにより報告された<ref name=Zu2011><pubmed>21173221</pubmed></ref>[38]。なお、C9orf72-ALSではRAN translationの産物(RAN protein)が神経毒性を示す可能性が複数報告されているが、筋強直性ジストロフィーにおける病態への関与の程度はまだまだ不明である<ref name=Cleary2014><pubmed>24852074</pubmed></ref>[39]。 | |||

また、逆方向の短いCAGリピートを含むRNAは、いわばRNAiのように働き順方向のCTGリピートを含むmRNAの量を抑制する可能性がある。先天型筋強直性ジストロフィーでは伸長したCTGリピートの上流を中心とした異常なメチル化が生じていることから、順方向性の転写が増大し、逆方向の転写が低下し、リピートRNAの蓄積がさらに増大し、病態を増悪する方向に働くことが近年示された<ref name=Nakamori2017><pubmed>29091763</pubmed></ref>[40]。 | |||

== 治療 == | == 治療 == | ||

| 200行目: | 197行目: | ||

=== 対症療法 === | === 対症療法 === | ||

リハビリテーション(日常生活動作(ADL) | リハビリテーション(日常生活動作(ADL)維持、呼吸・嚥下リハなど)、呼吸不全に対して非侵襲的人工呼吸療法、心臓伝導障害に対して薬物治療やペースメーカー・ICDなどによるデバイス治療などが行われる。呼吸不全、誤嚥性肺炎、致死性不整脈が生命予後に関与する。突然死も多い。自覚症状に乏しいことが多いため、定期的な検査が重要である。 | ||

なお、近年ロボットスーツHAL®を用いた医療機関でのリハビリテーションが保険適応となった。 | |||

対症療法としての薬物として、筋強直症状に対しNaチャネルブロッカーであるメキシレチンなどが有効ではあるが<ref name=Logigian2010><pubmed>20439846</pubmed></ref><ref name=Heatwole2021><pubmed>33046619</pubmed></ref>[41][42]、本当に治療が必要か十分に検討し、催不整脈作用に留意した上で、ごく限られた症例に対してのみ行う。また保険適応でもない。また、日中の過眠に対して、モダフィニルなどの有効性が示されているが、わが国では保険適応外である上に、処方は一般薬剤より厳重にコントロールされている<ref name=Talbot2003><pubmed>12798791</pubmed></ref><ref name=MacDonald2002><pubmed>12499477</pubmed></ref><ref name=Wintzen2007><pubmed>17285226</pubmed></ref>[43–45]。 | |||

=== 病態修飾治療 === | === 病態修飾治療 === | ||

根本的な治療を目指した開発研究が近年加速している。 | 根本的な治療を目指した開発研究が近年加速している。 | ||

上述のRNA異常症という病態機序に基づいた核酸治療が、治験段階まで進んだ。DMPKのmRNAの低下を目指したもので、米国のIONIS社により2014年から第I/IIa相治験が行われたが、骨格筋への薬剤の移行が不十分なため、治験をさらに進めることが断念された。現在、複数の企業が、組織移行性を高めた核酸医薬の検討を進めている。また、低分子化合物による、MBNLの共凝集抑制をめざした薬剤の開発研究も進んでいる。 | |||

いっぽう、先天型・小児型筋強直性ジストロフィーを対象とした、glycogen synthase kinase 3β (GSK3β)阻害剤(tideglusib)の第3相治験を、英国のAMO pharmaが行っている。これはもともと認知症や注意欠如多動性障害治療薬として開発が進められていた薬剤であり、筋強直性ジストロフィーの病態にGSK3βが関与することが示されたことから本症に対しても治験が開始された。 | |||

== そのほか == | == そのほか == | ||

=== 遺伝カウンセリング === | === 遺伝カウンセリング === | ||

顕性(優性)遺伝性疾患であり、親・子が患者である確率は1/ | 顕性(優性)遺伝性疾患であり、親・子が患者である確率は1/2である。1名の患者が遺伝学的検査で同定されると、血縁者に与える影響は大きく、その範囲も広い。出生前診断・発症前診断はもちろんのこと、罹患者の遺伝学的検査にあたってもその施行前、施行後に遺伝カウンセリングを十分行うことが望まれる。 | ||

=== 妊娠・出産 === | === 妊娠・出産 === | ||

自然流産、分娩遷延、胎盤遺残、分娩後出血などの合併症を起こしやすい。リスクを理解し、十分な準備と体制を整えて臨むことが大切である。 | 自然流産、分娩遷延、胎盤遺残、分娩後出血などの合併症を起こしやすい。リスクを理解し、十分な準備と体制を整えて臨むことが大切である。 | ||

また、胎児が先天型である場合には、羊水過多や切迫早産などを認めることがある。出生時より全身性の筋緊張低下(フロッピーインファント)、呼吸障害、哺乳障害などの症状が見られ、人工呼吸や経管栄養が必要となることがある。新生児期を乗り越えた後は遅れながらも運動発達し、多くの例で歩行獲得に至る。 | |||

=== 患者登録 === | === 患者登録 === | ||

希少疾患の患者登録は、薬剤開発や治験、臨床研究、医療の標準化などへの活用が期待されている。本症の患者登録について、2009年にTREAT-NMDとMarigold財団(患者団体)が、国際ワークショップをオランダのNaardenで開催し、登録項目の共通化などが議論された<ref name=Thompson2009><pubmed>19846307</pubmed></ref>。 | 希少疾患の患者登録は、薬剤開発や治験、臨床研究、医療の標準化などへの活用が期待されている。本症の患者登録について、2009年にTREAT-NMDとMarigold財団(患者団体)が、国際ワークショップをオランダのNaardenで開催し、登録項目の共通化などが議論された<ref name=Thompson2009><pubmed>19846307</pubmed></ref>[46]。 | ||

わが国では2014年10月から国立精神・神経医療研究センターと大阪大学が共同で、Remudy (Registry of muscular dystrophy)の枠組みのもと患者登録を運営しており、登録患者1000人以上と世界有数の規模となっている<ref name=Wood2018><pubmed>30185236</pubmed></ref><ref name=現在の登録状況現在の登録状況> | わが国では2014年10月から国立精神・神経医療研究センターと大阪大学が共同で、Remudy (Registry of muscular dystrophy)の枠組みのもと患者登録を運営しており、登録患者1000人以上と世界有数の規模となっている<ref name=Wood2018><pubmed>30185236</pubmed></ref><ref name=現在の登録状況現在の登録状況>Http://WwwRemudyJp/Myotonic/Regist/Status/IndexHtml</ref>[47][48]。 | ||

=== サポートグループ・ガイドライン === | === サポートグループ・ガイドライン === | ||

サポートグループ・患者会としては[http://www.jmda.or.jp 日本筋ジストロフィー協会]や[https://dm-family.net 筋強直性ジストロフィー患者会(DM-family)]がある。 | サポートグループ・患者会としては[http://www.jmda.or.jp 日本筋ジストロフィー協会]や[https://dm-family.net 筋強直性ジストロフィー患者会(DM-family)]がある。 | ||

患者向け書籍がHarperにより出版され、邦訳もある<ref name=ピーター・ハーパー2015>'''ピーター・ハーパー (2015).'''<br>筋強直性ジストロフィー 患者と家族のためのガイドブック. 東京: 診断と治療社</ref>[49]。医療者向け診療ガイドラインも関連学会の協力のもと日本神経学会で作成されている<ref name=筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン編集委員会2020>'''筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン編集委員会 (2020).'''<br>筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン2020. 東京: 南江堂</ref>[14]。 | |||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

<references /> | <references /> | ||

2021年1月23日 (土) 19:31時点における版

大阪大学大学院医学系研究科 生体病態情報科学講座 臨床神経生理学 高橋 正紀

英:myotonic dystrophy 独:Myotone Dystrophie 仏:dystrophie myotonique

英略称:DM

筋強直性ジストロフィーは成人で最も頻度の高い遺伝性筋疾患である。筋強直と進行性の筋萎縮といった骨格筋症状のほかに、心臓伝導障害、耐糖能異常、白内障、中枢神経障害など様々な臓器の障害を呈する全身性疾患である。常染色体顕性(優性)遺伝形式をとり、原因遺伝子から1型(DM1)と2型(DM2)に分かれるが、ともに非翻訳領域における数塩基の繰り返し配列の異常伸長による。本邦で1型がほとんどであるが、表現促進現象とその極端なあらわれとしての先天型の出生という遺伝的特徴がある。近年、繰り返し配列の伸長したRNAが核内に蓄積し、RNA結合タンパクの異常をきたし、様々な選択的スプライシング異常を呈するというRNA病としての病態が他疾患に先駆けて明らかにされ、根本治療薬の開発が近年急速に進んでいる。

はじめに

筋強直性ジストロフィーのことを、Peter Harperはthe most variable of all human disordersと述べている[1][1]。発症年齢は胎児期から老年まで、症状も全身さまざまと、非常に不思議な疾患である。

その複雑さ多様さのため、筋強直性ジストロフィーの疾患としての確立はやや遅れ、1909年にドイツのSteinert[2][2]および英国のBatten and Gibb [3][3]が別々に、まとまった記述を行ったのが最初である。欧州(特に大陸諸国)では発見者の名前をとり、Steinert病と今でも呼ばれる。なお、日本では長らく、筋緊張性ジストロフィーと呼ばれていたが、用語使用の適正化の点から現在は筋強直性ジストロフィーが正式名称となっている。

1992年に、多くのリピート病とほぼ時を同じくして原因遺伝子DMPKが同定され、CTG繰り返し配列(リピート)の伸長によるリピート病であることが明らかにされた[4][5][6][4][5][6]。さらにDM類似の症状を呈するが、DMPK遺伝子に異常が見られない症例が1994年にRickerらにより報告され、proximal myotonic myopathy (PROMM)と名付けられた[7][15]。同様の症例が報告されいくつかの名称で呼ばれていたが、DM type2(DM2)とすることが合意され、現在は1型(DM1)と2型(DM2)に分類される[8][16]。

リピート病のうち、ハンチントン病や多くの脊髄小脳変性症では伸長CAGは翻訳領域に存在することからポリグルタミン毒性が仮説提唱された。しかしながら、1型の原因遺伝子DMPKで観察される繰り返し配列は非翻訳領域に存在し、その産物であるタンパクの異常をきたさないことから、セントラルドグマで説明がつかず、病態がしばらく不明であった。2001年の2型の原因遺伝子同定や[9][7]、Thorntonらによるモデルマウスの作出により[10][8]、伸長した繰り返し配列を含むRNAが病態の主因であるというRNA gain of function説が提唱され[11][9]、その後に同定されたC9orf72 FTD/ALSをはじめとする非翻訳領域リピート病の病態解明の先鞭をつけた[12][10]。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1876 | Thomsenが自身の家系に遺伝する筋強直性疾患(先天性ミオトニー)についてはじめて記述[13][11] |

| 1909 | 筋強直性ジストロフィーの初めての記述([2][3][2][3]) |

| 1960 | 先天性筋強直性ジストロフィーが認識される[14][12] |

| 1971 | 遺伝子座がマッピングされる[15][13] |

| 1992 | DMPK遺伝子が同定され、原因としてCTGリピートの異常伸長が明らかにされる([4][5][6][6][5][4]) |

| 2001 | 筋強直性ジストロフィー2型の原因が、ZNF9(CNBP)遺伝子のCCTGリピート異常伸長によることが明らかにされる([9][7]) |

原因遺伝子

筋強直性ジストロフィーは常染色体顕性(優性)遺伝を示す遺伝性疾患であり。原因遺伝子により1型と2型がある。ともに、非翻訳領域における繰り返し配列の異常伸長が原因である(表2)。

筋強直性ジストロフィー1型

1型の原因は19番目の染色体(19q13.2-q13.3)にあるDMPK遺伝子の非翻訳領域に存在するCTGという3塩基の繰り返し配列が異常伸長することによる[4][5][6][4][5][6]。通常、このCTG繰り返しの回数は5~34回であるのに対して、患者では50~3000回前後に増加している。35~49回である場合は、「前変異」とされる。前変異を持つ人自身は発症しないが、子どもはより伸長した遺伝子を受け継ぎ発症する可能性がある。繰り返し配列の長さは重症度に相関し、長いほど重症で発症が早くなる傾向がある。

多くのリピート病で認められるように、繰り返し配列の長さは一定でなく、世代を重ねると繰り返し配列数が伸び、症状が強くなる、いわゆる表現促進現象がみられる。特に、1000回以上に著明に繰り返し配列が伸長した、先天型筋強直性ジストロフィーが発症することが特徴である。90%以上は母親が罹患者であり、機序は不明であるものの卵子形成過程における繰り返し配列不安定性が想定されている。

筋強直性ジストロフィー2型

2001年に2型の遺伝的原因が、ZNF9遺伝子のイントロン領域におけるCCTGの4塩基繰り返し配列の伸長であることが明らかにされた[9][7]。通常、このCCTG繰り返しの回数は30以下であるが、患者では75から11000回に増加している。なお、2型では1型に見られる、表現促進現象や先天型の出生はないとされている。わが国では数家系しか同定されていない[16][17][17,18]。

| 1型 | 2型 | ||

|---|---|---|---|

| 遺伝的原因 | 原因遺伝子 | DMPK | CNBP (ZNF9) |

| 繰り返し塩基 | CTG | CCTG | |

| リピート存在部位 | 3’非翻訳領域 | イントロン1 | |

| リピート回数 | 50 - 5,000 | 75 - 11,000 | |

| 臨床症状 | 筋萎縮の分布 | 遠位優位 | 近位優位 |

| 強いミオトニー | なし | あり | |

| 先天型 | あり | なし |

臨床症状

筋ジストロフィーのひとつとされ、疾患名の如く進行性の筋萎縮・筋力低下に加え筋強直現象を特徴とするが、むしろ全身疾患である。日本では99.9%以上が1型のため、以下の記述は1型を中心とする。疾患管理上重要な症状として、呼吸障害・嚥下障害、不整脈・心臓伝導障害、高次機能低下や先天型の精神発達遅滞といった中枢神経症状などがある。表3に様々な症状を示したが、すべてが一人の患者に現れるわけではない。

骨格筋

筋強直:収縮した筋の弛緩が遅くなる現象である。強く握った指がすぐに開けない、把握ミオトニーや、診察用のハンマーで叩くと収縮が持続する叩打ミオトニーが特徴的である(ビデオ 専門家が提供する筋強直性ジストロフィーの臨床情報)。針筋電図を行うと、興奮性が増大しており、急降下爆撃音やバイクのカラふかし音とよばれる、特徴的な筋線維の発火が認められる。筋強直は、本症以外に先天性ミオトニーや先天性パラミオトニーなどでもみられる。

筋萎縮:筋疾患では体幹に近くのいわゆる近位筋から障害されることが多いが、1型(2型については下記参照)ではそうではなく、咬筋・側頭筋 (斧様顔貌) 、眼輪筋・口輪筋(兎眼、口笛困難)、胸鎖乳突筋(頭部挙上困難)、腹筋(臥床からの起き上がり困難)、手指筋(ピンチ力低下)、前脛骨筋 (下垂足)などの障害がよく認められる。

心臓

デュシェンヌ型筋ジストロフィーなど多くの筋ジストロフィーでは、心筋の収縮力低下による心不全を呈することが多いが、筋強直性ジストロフィーでは伝導障害や不整脈のほうが生じやすい。本症に多い突然死の原因の一部と考えられている。

呼吸器

筋力低下による肺胞低換気(拘束性障害)に加え、睡眠時無呼吸をはじめとする中枢性の呼吸調節障害を伴うことが特徴である。また、嚥下障害が多く、しかも自覚に乏しいことから誤嚥性肺炎がしばしば問題となる。

中枢神経系

先天型では精神発達遅滞、小児型では学習障害、注意欠如/多動性障害(ADHD)などが見られる。成人型では、認知機能障害や、無頓着、無気力に見える独特の性格的特徴や、日中の眠気なども合併する。これらは就学・就労に関与し、患者生活の質(QOL)に大きく影響することが示されており、本症を中枢神経疾患としても捉えられるようになってきている。

内分泌代謝

インスリン抵抗性による糖尿病が良く知られている。脂質異常や肝機能障害、脂肪肝なども多い。

| 臓器 | 症状 |

|---|---|

| 骨格筋 | 筋強直(ミオトニア)、進行性筋萎縮(頚部・遠位筋より始まる) |

| 心臓 | 心臓伝導障害・不整脈(徐脈、心室頻拍、心房細動)、心筋症 |

| 消化管 | 嚥下障害、便秘、イレウス、巨大結腸、胆石 |

| 呼吸器 | 肺胞低換気(拘束性障害)、呼吸調節障害(睡眠時無呼吸・中枢性換気障害) |

| 中枢神経系 | 無気力・無関心、認知機能障害、日中過眠、白質病変、精神発達遅滞、学習障害、注意欠如/多動性障害(ADHD) |

| 内分泌・代謝系 | 耐糖能障害・高インスリン血症、高脂血症、甲状腺機能障害、性腺ホルモン異常、不妊 |

| 消化管 | 嚥下障害、便秘、イレウス、巨大結腸、胆石 |

| 眼 | 白内障、網膜色素変性、眼球運動障害(斜視) |

| 耳 | 感音性難聴、中耳炎 |

| 骨格系 | 頭蓋骨肥厚、後縦靭帯骨化症 |

| 腫瘍 | 甲状腺、耳下腺、婦人科系などの良性・悪性腫瘍、子宮筋腫・卵巣のう腫、石灰化上皮腫 |

| その他 | 前頭部禿頭、低IgG血症 |

発症年齢による分類

筋強直性ジストロフィー1型では先天型から白内障のみを示すような軽症の成人型まで、発症年齢・重症度・症状が様々である。発症時期に基づき、先天型、小児型、古典型(成人型)、軽症型の4つの臨床病型に分類されることが多い。病型により主だった症状が異なることに注意が必要である。

例えば、先天型では乳幼児期には筋強直現象は認めず、精神発達遅滞や知的障害が前景に立つ。小児型でも、年少期には筋強直は目立たず学習障害などが中心症状であることが多い。これらでは、家族歴の情報なしに本症を診断するのは難しい。

| 発症年齢 | リピート数 | 特徴的症状 | |

|---|---|---|---|

| 先天型 | ~生後4週 | >1000 | 筋緊張低下・呼吸不全・哺乳力低下・発達遅滞 |

| 小児型 | 1歳~10歳 | 50-1000 | 学習障害・注意欠如/多動性障害(ADHD)・筋強直 |

| 古典(成人)型 | 10~30歳 | 50-1000 | 筋強直・筋力低下・白内障 |

| 軽症型 | 20~70歳 | 50-100 | 白内障・ごく軽度の筋強直 |

筋強直性ジストロフィー2型の症状

2型は1型と類似しているが相違点もある(表2)。とくに、筋力低下・筋萎縮の分布は 1型では遠位優位であるのに対し、2型では比較的近位優位である。また、先天型もないとされている。

診断

多くの症状を示すことから、様々な医療現場で遭遇される。多くの医療関係者が疾患を知り、まずは筋強直性ジストロフィーを疑うことが患者の診断につながる。古典型では、特徴的な顔貌や筋強直現象などに気づけば比較的容易に臨床診断できるが、先天型・小児型では容易でないこともある。家族歴は、表現促進現象のため、はっきりしないことも多いが、白内障、耐糖能異常、突然死、流・死産などの聴取が重要である。

筋強直性ジストロフィー2型の診断はしばしば困難とされている。筋強直が強く痛みを呈し線維筋痛症や関節リウマチが疑われた例から、筋強直がほとんど目立たず肢帯型筋ジストロフィーと診断された例までさまざまである。厚生労働省の政策研究班が、2型も念頭に置いた筋ジストロフィー病型診断のフローを作成している。

診断目的に筋生検は通常施行されず、遺伝学的検査で診断確定される。診断基準としては、厚生労働省の指定難病である筋ジストロフィーの一つに含まれ、その基準が一般に用いられている。

疫学

1型と2型を合わせた筋強直性ジストロフィー全体の世界的な有病率は、各国のデータを集めた最近のメタ解析によれば、10万人当たり8~10人とされている[19][20][19][20]。疾患認識の向上、遺伝子診断の普及、平均寿命の延長などから、診断される症例が増加し、以前より有病率は上昇している。わが国のデータでは、秋田県での調査が最も新しく、10万人当たり9.7人と報告されている[21][21]。

1型は、欧米・日本であまり頻度に差はないとされているが、サハラ以南のアフリカ人には稀である。また、カナダのケベック州Saguenay-Lac-Saint-Jean地域やスペインのバスク地方などの集積地が知られている。

2型については地域差が知られている。ドイツなどでは筋強直性ジストロフィーの数十%がDM2である一方、同じ欧州でも英国ではかなり少ない。なお、わが国では極めて稀で数家系しか見出されていない[16][17][17,18]。

病態生理

RNA異常症(RNA gain of function)としての病態

筋強直性ジストロフィーの伸長した繰り返し配列はいずれも非翻訳領域に存在するうえ、DMPKとCNBPではタンパク質機能にも関連はないことから、いわゆるセントラルドグマで本症を説明することは困難であった。また、Thorntonらのグループによりヒトアクチン遺伝子の非翻訳領域にCTG繰り返し配列を挿入したトランスジェニックマウス(HSA-LR)が作出され、筋強直を示すことが明らかにされた[10][8]。これらのことから異常伸長したリピートをもつ遺伝子から転写された異常RNAが病態の主因であることが明らかになった。

転写された異常mRNAは、相補的なC-Gで結合しヘアピン構造をとり、核内に蓄積しRNA凝集体(ribonuclear foci)を形成する(図1)。核内に蓄積した異常mRNAが、CUGあるいはCCUGに結合能のあるMBNLやCELF(CUG-BP)といったRNA結合タンパク質の量的・質的変化を生じさせる[22][22]。その結果、RNA結合タンパク質の本来の機能のひとつである様々なpre-mRNAの選択的スプライシングに異常が生じ、全身の様々な臓器で多彩な症状を呈することがわかってきた[23][23]。

症状に関係が深いスプライシング異常としては、筋強直と骨格筋型塩化物イオンチャネル[24][25][24][25]、不整脈と心筋型ナトリウムチャネル[26][26]、カリウムチャネル、耐糖能障害とインスリン受容体[27][27]などがある。

進行性の筋萎縮については、原因となりうる異常が多数ある。骨格筋型電位依存性カルシウムチャネル(CACNA1S) [28] [28]、リアノジン受容体(RYR1) [29][29]、小胞体カルシウムポンプ(ATP2A1, ATP2A2) [29][29]、ジストロフィン(DMD) [30][30]、ジルトロブレビン(DTNA) [31][31]、タイチン(TTN)、トロポニンT(TNNT3) [32][32]、BIN1[33][33]など数多く報告されている。うちCACNA1S、DMD[34][34]、BIN1については、筋力低下・筋萎縮との関連性がある程度示されている。

中枢神経系においては、タウ(MAPT)、アミロイド前駆体タンパク(APP)、NMDA型グルタミン酸受容体(GRIN)などが報告されている[35][35]。本症は神経病理学的にはタウオパチーとされることから、タウ(MAPT)のスプライス異常は興味深いが、症状との関連はまだまだ不明である。なお、MBNLは1から3まであるが、骨格筋ではMBNL1、中枢神経系ではMBNL2が関与するスプライシング異常が本症で生じていると報告されている[36][37][36][37]。

新たな病態機序

リピート周辺では開始コドンから始まらないタンパク翻訳(RAN translation)が行われることがフロリダ大のRanumらにより報告された[38][38]。なお、C9orf72-ALSではRAN translationの産物(RAN protein)が神経毒性を示す可能性が複数報告されているが、筋強直性ジストロフィーにおける病態への関与の程度はまだまだ不明である[39][39]。

また、逆方向の短いCAGリピートを含むRNAは、いわばRNAiのように働き順方向のCTGリピートを含むmRNAの量を抑制する可能性がある。先天型筋強直性ジストロフィーでは伸長したCTGリピートの上流を中心とした異常なメチル化が生じていることから、順方向性の転写が増大し、逆方向の転写が低下し、リピートRNAの蓄積がさらに増大し、病態を増悪する方向に働くことが近年示された[40][40]。

治療

根本治療はまだないが、病態の解明が進んだことから治験などが進みつつある。呼吸不全、誤嚥性肺炎、致死性不整脈が生命予後に関与する。突然死も多い。自覚症状に乏しいことが多いため、定期的な検査が重要である。

対症療法

リハビリテーション(日常生活動作(ADL)維持、呼吸・嚥下リハなど)、呼吸不全に対して非侵襲的人工呼吸療法、心臓伝導障害に対して薬物治療やペースメーカー・ICDなどによるデバイス治療などが行われる。呼吸不全、誤嚥性肺炎、致死性不整脈が生命予後に関与する。突然死も多い。自覚症状に乏しいことが多いため、定期的な検査が重要である。

なお、近年ロボットスーツHAL®を用いた医療機関でのリハビリテーションが保険適応となった。

対症療法としての薬物として、筋強直症状に対しNaチャネルブロッカーであるメキシレチンなどが有効ではあるが[41][42][41][42]、本当に治療が必要か十分に検討し、催不整脈作用に留意した上で、ごく限られた症例に対してのみ行う。また保険適応でもない。また、日中の過眠に対して、モダフィニルなどの有効性が示されているが、わが国では保険適応外である上に、処方は一般薬剤より厳重にコントロールされている[43][44][45][43–45]。

病態修飾治療

根本的な治療を目指した開発研究が近年加速している。

上述のRNA異常症という病態機序に基づいた核酸治療が、治験段階まで進んだ。DMPKのmRNAの低下を目指したもので、米国のIONIS社により2014年から第I/IIa相治験が行われたが、骨格筋への薬剤の移行が不十分なため、治験をさらに進めることが断念された。現在、複数の企業が、組織移行性を高めた核酸医薬の検討を進めている。また、低分子化合物による、MBNLの共凝集抑制をめざした薬剤の開発研究も進んでいる。

いっぽう、先天型・小児型筋強直性ジストロフィーを対象とした、glycogen synthase kinase 3β (GSK3β)阻害剤(tideglusib)の第3相治験を、英国のAMO pharmaが行っている。これはもともと認知症や注意欠如多動性障害治療薬として開発が進められていた薬剤であり、筋強直性ジストロフィーの病態にGSK3βが関与することが示されたことから本症に対しても治験が開始された。

そのほか

遺伝カウンセリング

顕性(優性)遺伝性疾患であり、親・子が患者である確率は1/2である。1名の患者が遺伝学的検査で同定されると、血縁者に与える影響は大きく、その範囲も広い。出生前診断・発症前診断はもちろんのこと、罹患者の遺伝学的検査にあたってもその施行前、施行後に遺伝カウンセリングを十分行うことが望まれる。

妊娠・出産

自然流産、分娩遷延、胎盤遺残、分娩後出血などの合併症を起こしやすい。リスクを理解し、十分な準備と体制を整えて臨むことが大切である。

また、胎児が先天型である場合には、羊水過多や切迫早産などを認めることがある。出生時より全身性の筋緊張低下(フロッピーインファント)、呼吸障害、哺乳障害などの症状が見られ、人工呼吸や経管栄養が必要となることがある。新生児期を乗り越えた後は遅れながらも運動発達し、多くの例で歩行獲得に至る。

患者登録

希少疾患の患者登録は、薬剤開発や治験、臨床研究、医療の標準化などへの活用が期待されている。本症の患者登録について、2009年にTREAT-NMDとMarigold財団(患者団体)が、国際ワークショップをオランダのNaardenで開催し、登録項目の共通化などが議論された[46][46]。

わが国では2014年10月から国立精神・神経医療研究センターと大阪大学が共同で、Remudy (Registry of muscular dystrophy)の枠組みのもと患者登録を運営しており、登録患者1000人以上と世界有数の規模となっている[47][48][47][48]。

サポートグループ・ガイドライン

サポートグループ・患者会としては日本筋ジストロフィー協会や筋強直性ジストロフィー患者会(DM-family)がある。

患者向け書籍がHarperにより出版され、邦訳もある[49][49]。医療者向け診療ガイドラインも関連学会の協力のもと日本神経学会で作成されている[18][14]。

参考文献

- ↑ 1.0 1.1 Harper, P.S. (2001).

Myotonic Dystrophy. 3ed ed. London: W. B. Saunders. - ↑ 2.0 2.1 Steinert, H. (1909).

Über das klinische und anatomische Bild des Muskelschwunds der Myotoniker. Dtsch Z Nervenheilkd 37:58-104. [PDF] - ↑ 3.0 3.1 Batten, F.E & Gibb, H.P. (1909).

Myotonia atrophica. Brain 32:187-205. PDF - ↑ 4.0 4.1 4.2

Fu, Y.H., Pizzuti, A., Fenwick, R.G., King, J., Rajnarayan, S., Dunne, P.W., ..., & de Jong, P. (1992).

An unstable triplet repeat in a gene related to myotonic muscular dystrophy. Science (New York, N.Y.), 255(5049), 1256-8. [PubMed:1546326] [WorldCat] [DOI] - ↑ 5.0 5.1 5.2

Mahadevan, M., Tsilfidis, C., Sabourin, L., Shutler, G., Amemiya, C., Jansen, G., ..., & O'Hoy, K. (1992).

Myotonic dystrophy mutation: an unstable CTG repeat in the 3' untranslated region of the gene. Science (New York, N.Y.), 255(5049), 1253-5. [PubMed:1546325] [WorldCat] [DOI] - ↑ 6.0 6.1 6.2

Brook, J.D., McCurrach, M.E., Harley, H.G., Buckler, A.J., Church, D., Aburatani, H., ..., & Hudson, T. (1992).

Molecular basis of myotonic dystrophy: expansion of a trinucleotide (CTG) repeat at the 3' end of a transcript encoding a protein kinase family member. Cell, 69(2), 385. [PubMed:1568252] [WorldCat] [DOI] - ↑

Ricker, K., Koch, M.C., Lehmann-Horn, F., Pongratz, D., Otto, M., Heine, R., & Moxley, R.T. (1994).

Proximal myotonic myopathy: a new dominant disorder with myotonia, muscle weakness, and cataracts. Neurology, 44(8), 1448-52. [PubMed:8058147] [WorldCat] [DOI] - ↑

(2000).

New nomenclature and DNA testing guidelines for myotonic dystrophy type 1 (DM1). The International Myotonic Dystrophy Consortium (IDMC). Neurology, 54(6), 1218-21. [PubMed:10746587] [WorldCat] [DOI] - ↑ 9.0 9.1 9.2

Liquori, C.L., Ricker, K., Moseley, M.L., Jacobsen, J.F., Kress, W., Naylor, S.L., ..., & Ranum, L.P. (2001).

Myotonic dystrophy type 2 caused by a CCTG expansion in intron 1 of ZNF9. Science (New York, N.Y.), 293(5531), 864-7. [PubMed:11486088] [WorldCat] [DOI] - ↑ 10.0 10.1

Mankodi, A., Logigian, E., Callahan, L., McClain, C., White, R., Henderson, D., ..., & Thornton, C.A. (2000).

Myotonic dystrophy in transgenic mice expressing an expanded CUG repeat. Science (New York, N.Y.), 289(5485), 1769-73. [PubMed:10976074] [WorldCat] [DOI] - ↑

Ranum, L.P., & Day, J.W. (2004).

Myotonic dystrophy: RNA pathogenesis comes into focus. American journal of human genetics, 74(5), 793-804. [PubMed:15065017] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Swinnen, B., Robberecht, W., & Van Den Bosch, L. (2020).

RNA toxicity in non-coding repeat expansion disorders. The EMBO journal, 39(1), e101112. [PubMed:31721251] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ Thomsen J. (1876).

Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln in Folge von ererbter psychischer Disposition - Ataxia muscularis? Arch Psychiatr Nervenkr 6:702-18. [PDF] - ↑

VANIER, T.M. (1960).

Dystrophia myotonica in childhood. British medical journal, 2(5208), 1284-8. [PubMed:13780165] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Renwick, J.H., Bundey, S.E., Ferguson-Smith, M.A., & Izatt, M.M. (1971).

Confirmation of linkage of the loci for myotonic dystrophy and ABH secretion. Journal of medical genetics, 8(4), 407-16. [PubMed:5149523] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 16.0 16.1

Matsuura, T., Minami, N., Arahata, H., Ohno, K., Abe, K., Hayashi, Y.K., & Nishino, I. (2012).

Myotonic dystrophy type 2 is rare in the Japanese population. Journal of human genetics, 57(3), 219-20. [PubMed:22258159] [WorldCat] [DOI] - ↑ 17.0 17.1

Nakayama, T., Nakamura, H., Oya, Y., Kimura, T., Imahuku, I., Ohno, K., ..., & Matsuura, T. (2014).

Clinical and genetic analysis of the first known Asian family with myotonic dystrophy type 2. Journal of human genetics, 59(3), 129-33. [PubMed:24430576] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 18.0 18.1 筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン編集委員会 (2020).

筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン2020. 東京: 南江堂 - ↑

Deenen, J.C., Horlings, C.G., Verschuuren, J.J., Verbeek, A.L., & van Engelen, B.G. (2015).

The Epidemiology of Neuromuscular Disorders: A Comprehensive Overview of the Literature. Journal of neuromuscular diseases, 2(1), 73-85. [PubMed:28198707] [WorldCat] - ↑

Mah, J.K., Korngut, L., Fiest, K.M., Dykeman, J., Day, L.J., Pringsheim, T., & Jette, N. (2016).

A Systematic Review and Meta-analysis on the Epidemiology of the Muscular Dystrophies. The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 43(1), 163-77. [PubMed:26786644] [WorldCat] [DOI] - ↑ 小林道雄, 畠山知之, 小原講二, 阿部エリカ, 和田千鶴, 石原傳幸, 豊島至 (2019).

秋田県における筋疾患の患者数調査~10年前と比較して~. 臨床神経学 - ↑

Miller, J.W., Urbinati, C.R., Teng-Umnuay, P., Stenberg, M.G., Byrne, B.J., Thornton, C.A., & Swanson, M.S. (2000).

Recruitment of human muscleblind proteins to (CUG)(n) expansions associated with myotonic dystrophy. The EMBO journal, 19(17), 4439-48. [PubMed:10970838] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Kanadia, R.N., Johnstone, K.A., Mankodi, A., Lungu, C., Thornton, C.A., Esson, D., ..., & Swanson, M.S. (2003).

A muscleblind knockout model for myotonic dystrophy. Science (New York, N.Y.), 302(5652), 1978-80. [PubMed:14671308] [WorldCat] [DOI] - ↑

Charlet-B, N., Savkur, R.S., Singh, G., Philips, A.V., Grice, E.A., & Cooper, T.A. (2002).

Loss of the muscle-specific chloride channel in type 1 myotonic dystrophy due to misregulated alternative splicing. Molecular cell, 10(1), 45-53. [PubMed:12150906] [WorldCat] [DOI] - ↑

Mankodi, A., Takahashi, M.P., Jiang, H., Beck, C.L., Bowers, W.J., Moxley, R.T., ..., & Thornton, C.A. (2002).

Expanded CUG repeats trigger aberrant splicing of ClC-1 chloride channel pre-mRNA and hyperexcitability of skeletal muscle in myotonic dystrophy. Molecular cell, 10(1), 35-44. [PubMed:12150905] [WorldCat] [DOI] - ↑

Freyermuth, F., Rau, F., Kokunai, Y., Linke, T., Sellier, C., Nakamori, M., ..., & Charlet-Berguerand, N. (2016).

Splicing misregulation of SCN5A contributes to cardiac-conduction delay and heart arrhythmia in myotonic dystrophy. Nature communications, 7, 11067. [PubMed:27063795] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Savkur, R.S., Philips, A.V., & Cooper, T.A. (2001).

Aberrant regulation of insulin receptor alternative splicing is associated with insulin resistance in myotonic dystrophy. Nature genetics, 29(1), 40-7. [PubMed:11528389] [WorldCat] [DOI] - ↑

Tang, Z.Z., Yarotskyy, V., Wei, L., Sobczak, K., Nakamori, M., Eichinger, K., ..., & Thornton, C.A. (2012).

Muscle weakness in myotonic dystrophy associated with misregulated splicing and altered gating of Ca(V)1.1 calcium channel. Human molecular genetics, 21(6), 1312-24. [PubMed:22140091] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 29.0 29.1

Kimura, T., Nakamori, M., Lueck, J.D., Pouliquin, P., Aoike, F., Fujimura, H., ..., & Sakoda, S. (2005).

Altered mRNA splicing of the skeletal muscle ryanodine receptor and sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase in myotonic dystrophy type 1. Human molecular genetics, 14(15), 2189-200. [PubMed:15972723] [WorldCat] [DOI] - ↑

Nakamori, M., Kimura, T., Fujimura, H., Takahashi, M.P., & Sakoda, S. (2007).

Altered mRNA splicing of dystrophin in type 1 myotonic dystrophy. Muscle & nerve, 36(2), 251-7. [PubMed:17487865] [WorldCat] [DOI] - ↑

Nakamori, M., Kimura, T., Kubota, T., Matsumura, T., Sumi, H., Fujimura, H., ..., & Sakoda, S. (2008).

Aberrantly spliced alpha-dystrobrevin alters alpha-syntrophin binding in myotonic dystrophy type 1. Neurology, 70(9), 677-85. [PubMed:18299519] [WorldCat] [DOI] - ↑

Philips, A.V., Timchenko, L.T., & Cooper, T.A. (1998).

Disruption of splicing regulated by a CUG-binding protein in myotonic dystrophy. Science (New York, N.Y.), 280(5364), 737-41. [PubMed:9563950] [WorldCat] [DOI] - ↑

Fugier, C., Klein, A.F., Hammer, C., Vassilopoulos, S., Ivarsson, Y., Toussaint, A., ..., & Charlet-Berguerand, N. (2011).

Misregulated alternative splicing of BIN1 is associated with T tubule alterations and muscle weakness in myotonic dystrophy. Nature medicine, 17(6), 720-5. [PubMed:21623381] [WorldCat] [DOI] - ↑

Rau, F., Lainé, J., Ramanoudjame, L., Ferry, A., Arandel, L., Delalande, O., ..., & Furling, D. (2015).

Abnormal splicing switch of DMD's penultimate exon compromises muscle fibre maintenance in myotonic dystrophy. Nature communications, 6, 7205. [PubMed:26018658] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Jiang, H., Mankodi, A., Swanson, M.S., Moxley, R.T., & Thornton, C.A. (2004).

Myotonic dystrophy type 1 is associated with nuclear foci of mutant RNA, sequestration of muscleblind proteins and deregulated alternative splicing in neurons. Human molecular genetics, 13(24), 3079-88. [PubMed:15496431] [WorldCat] [DOI] - ↑

Charizanis, K., Lee, K.Y., Batra, R., Goodwin, M., Zhang, C., Yuan, Y., ..., & Swanson, M.S. (2012).

Muscleblind-like 2-mediated alternative splicing in the developing brain and dysregulation in myotonic dystrophy. Neuron, 75(3), 437-50. [PubMed:22884328] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Lee, K.Y., Li, M., Manchanda, M., Batra, R., Charizanis, K., Mohan, A., ..., & Swanson, M.S. (2013).

Compound loss of muscleblind-like function in myotonic dystrophy. EMBO molecular medicine, 5(12), 1887-900. [PubMed:24293317] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Zu, T., Gibbens, B., Doty, N.S., Gomes-Pereira, M., Huguet, A., Stone, M.D., ..., & Ranum, L.P. (2011).

Non-ATG-initiated translation directed by microsatellite expansions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(1), 260-5. [PubMed:21173221] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Cleary, J.D., & Ranum, L.P. (2014).

Repeat associated non-ATG (RAN) translation: new starts in microsatellite expansion disorders. Current opinion in genetics & development, 26, 6-15. [PubMed:24852074] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Nakamori, M., Hamanaka, K., Thomas, J.D., Wang, E.T., Hayashi, Y.K., Takahashi, M.P., ..., & Mochizuki, H. (2017).

Aberrant Myokine Signaling in Congenital Myotonic Dystrophy. Cell reports, 21(5), 1240-1252. [PubMed:29091763] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Logigian, E.L., Martens, W.B., Moxley, R.T., McDermott, M.P., Dilek, N., Wiegner, A.W., ..., & Moxley, R.T. (2010).

Mexiletine is an effective antimyotonia treatment in myotonic dystrophy type 1. Neurology, 74(18), 1441-8. [PubMed:20439846] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Heatwole, C., Luebbe, E., Rosero, S., Eichinger, K., Martens, W., Hilbert, J., ..., & Moxley, R. (2021).

Mexiletine in Myotonic Dystrophy Type 1: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Neurology, 96(2), e228-e240. [PubMed:33046619] [WorldCat] [DOI] - ↑

Talbot, K., Stradling, J., Crosby, J., & Hilton-Jones, D. (2003).

Reduction in excess daytime sleepiness by modafinil in patients with myotonic dystrophy. Neuromuscular disorders : NMD, 13(5), 357-64. [PubMed:12798791] [WorldCat] [DOI] - ↑

MacDonald, J.R., Hill, J.D., & Tarnopolsky, M.A. (2002).

Modafinil reduces excessive somnolence and enhances mood in patients with myotonic dystrophy. Neurology, 59(12), 1876-80. [PubMed:12499477] [WorldCat] [DOI] - ↑

Wintzen, A.R., Lammers, G.J., & van Dijk, J.G. (2007).

Does modafinil enhance activity of patients with myotonic dystrophy?: a double-blind placebo-controlled crossover study. Journal of neurology, 254(1), 26-8. [PubMed:17285226] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Thompson, R., Schoser, B., Monckton, D.G., Blonsky, K., & Lochmüller, H. (2009).

Patient Registries and Trial Readiness in Myotonic Dystrophy--TREAT-NMD/Marigold International Workshop Report. Neuromuscular disorders : NMD, 19(12), 860-6. [PubMed:19846307] [WorldCat] [DOI] - ↑

Wood, L., Bassez, G., Bleyenheuft, C., Campbell, C., Cossette, L., Jimenez-Moreno, A.C., ..., & Lochmüller, H. (2018).

Eight years after an international workshop on myotonic dystrophy patient registries: case study of a global collaboration for a rare disease. Orphanet journal of rare diseases, 13(1), 155. [PubMed:30185236] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ Http://WwwRemudyJp/Myotonic/Regist/Status/IndexHtml

- ↑ ピーター・ハーパー (2015).

筋強直性ジストロフィー 患者と家族のためのガイドブック. 東京: 診断と治療社