「緑色蛍光タンパク質(サンプル)」の版間の差分

細編集の要約なし |

|||

| 3行目: | 3行目: | ||

英:green fluorescent protein、英略語:GFP、独:Grün fluoreszierendes Protein、仏:Protéine fluorescente verte | 英:green fluorescent protein、英略語:GFP、独:Grün fluoreszierendes Protein、仏:Protéine fluorescente verte | ||

緑色蛍光蛋白質とは、[[wikipedia:jp:%E3%82%AA%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B2|オワンクラゲ]]''Aequorea victoria''由来の分子量約27,000の緑色の[[wikipedia:jp:%E8%9B%8D%E5%85%89|蛍光]]を発する[[wikipedia:jp:%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA|蛋白質]]である。1960年代に[[wikipedia:jp:%E4%B8%8B%E6%9D%91%E8%84%A9|下村脩]]により発光蛋白質である[[wikipedia:jp:%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3|エクオリン]]の精製の過程で同定された<ref> | 緑色蛍光蛋白質とは、[[wikipedia:jp:%E3%82%AA%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B2|オワンクラゲ]]''Aequorea victoria''由来の分子量約27,000の緑色の[[wikipedia:jp:%E8%9B%8D%E5%85%89|蛍光]]を発する[[wikipedia:jp:%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA|蛋白質]]である。1960年代に[[wikipedia:jp:%E4%B8%8B%E6%9D%91%E8%84%A9|下村脩]]により発光蛋白質である[[wikipedia:jp:%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3|エクオリン]]の精製の過程で同定された<ref><pubmed> 13911999 </pubmed></ref>。エクオリンは生体内で緑色発光を示すが、精製標品は青色発光を示す。そのため、生体内ではエクオリンとGFPが複合体を作りエクオリンのエネルギーがGFPに移行する事により緑色の発光をすると考えられている。 | ||

(目次は見出しが有る場合、自動的に作成されます) | (目次は見出しが有る場合、自動的に作成されます) | ||

| 15行目: | 15行目: | ||

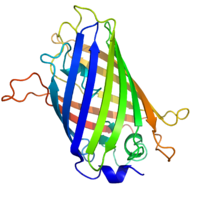

蛋白質が翻訳されると[[wikipedia:jp:%E8%A3%9C%E9%85%B5%E7%B4%A0|補酵素]]等の非存在下でSer65–Tyr66–Gly67の[[wikipedia:jp:%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8|アミノ酸]]残基の自己脱水縮合により[[wikipedia:jp:%E7%99%BA%E8%89%B2%E5%9B%A3|発色団]]が形成される。[[wikipedia:jp:X%E7%B7%9A%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A7%A3%E6%9E%90|X線構造解析]]の結果からはこの発光団を囲むようにして[[wikipedia:jp:%CE%B2%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88|βシート]]が存在し(β-canあるいはβ-barrel構造とも呼ばれる)、周囲の環境から発色団を分離している。そのため、GFPの蛍光は比較的外的環境の影響を受けにくいが、酸性域では蛍光強度が低下することが有る。基本的には単量体であるが、高濃度の場合は2量体を形成する傾向もある。 | 蛋白質が翻訳されると[[wikipedia:jp:%E8%A3%9C%E9%85%B5%E7%B4%A0|補酵素]]等の非存在下でSer65–Tyr66–Gly67の[[wikipedia:jp:%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8|アミノ酸]]残基の自己脱水縮合により[[wikipedia:jp:%E7%99%BA%E8%89%B2%E5%9B%A3|発色団]]が形成される。[[wikipedia:jp:X%E7%B7%9A%E6%A7%8B%E9%80%A0%E8%A7%A3%E6%9E%90|X線構造解析]]の結果からはこの発光団を囲むようにして[[wikipedia:jp:%CE%B2%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88|βシート]]が存在し(β-canあるいはβ-barrel構造とも呼ばれる)、周囲の環境から発色団を分離している。そのため、GFPの蛍光は比較的外的環境の影響を受けにくいが、酸性域では蛍光強度が低下することが有る。基本的には単量体であるが、高濃度の場合は2量体を形成する傾向もある。 | ||

GFPは異種の細胞でも容易に発現し、ほぼ毒性も無いのでGFPを発現するさまざまな[[wikipedia:jp:%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%8B%95%E7%89%A9|トランスジェニック動物]]([[wikipedia:jp:%E5%93%BA%E4%B9%B3%E9%A1%9E|哺乳類]]から[[wikipedia:jp:%E9%AD%9A%E9%A1%9E|魚類]]、[[wikipedia:jp:%E7%84%A1%E8%84%8A%E6%A4%8E%E5%8B%95%E7%89%A9|無脊椎動物]])が開発されている。[[wikipedia:jp:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90|遺伝子]]発現のレポーターや、その他の蛋白質と[[wikipedia:jp:%E8%9E%8D%E5%90%88%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA|融合蛋白質]]を作成する事で、分子の局在を観察する事も可能である。また、[[wikipedia:jp:FRET|Förster共鳴エネルギー移動]](FRET)などを応用し[[wikipedia:jp:%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC|センサー]]としての応用も可能で細胞内Ca<sup>2+</sup>、[[wikipedia:jp:%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%E4%BC%9D%E9%81%94|シグナル伝達]]、[[wikipedia:jp:%E9%85%B5%E7%B4%A0|酵素]]反応などの生体イメージングへの応用も試みられている<ref> | GFPは異種の細胞でも容易に発現し、ほぼ毒性も無いのでGFPを発現するさまざまな[[wikipedia:jp:%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%8B%95%E7%89%A9|トランスジェニック動物]]([[wikipedia:jp:%E5%93%BA%E4%B9%B3%E9%A1%9E|哺乳類]]から[[wikipedia:jp:%E9%AD%9A%E9%A1%9E|魚類]]、[[wikipedia:jp:%E7%84%A1%E8%84%8A%E6%A4%8E%E5%8B%95%E7%89%A9|無脊椎動物]])が開発されている。[[wikipedia:jp:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90|遺伝子]]発現のレポーターや、その他の蛋白質と[[wikipedia:jp:%E8%9E%8D%E5%90%88%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA|融合蛋白質]]を作成する事で、分子の局在を観察する事も可能である。また、[[wikipedia:jp:FRET|Förster共鳴エネルギー移動]](FRET)などを応用し[[wikipedia:jp:%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC|センサー]]としての応用も可能で細胞内Ca<sup>2+</sup>、[[wikipedia:jp:%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%E4%BC%9D%E9%81%94|シグナル伝達]]、[[wikipedia:jp:%E9%85%B5%E7%B4%A0|酵素]]反応などの生体イメージングへの応用も試みられている<ref><pubmed> 16242400 </pubmed></ref>。 | ||

(文献は次の様にPubmed IDで入力して下さい。) | |||

<nowiki><ref><pubmed> 16242400 </pubmed></ref></nowiki> | |||

== GFP関連分子 == | == GFP関連分子 == | ||

| 33行目: | 39行目: | ||

GFPに触発され様々な[[wikipedia:jp:%E8%85%94%E8%85%B8%E5%8B%95%E7%89%A9|腔腸動物]]が調べられ、同じ基本構造を持つ蛋白質が多数見つかってきている。 | GFPに触発され様々な[[wikipedia:jp:%E8%85%94%E8%85%B8%E5%8B%95%E7%89%A9|腔腸動物]]が調べられ、同じ基本構造を持つ蛋白質が多数見つかってきている。 | ||

Discoma sp.由来のDsRedは、はじめて報告された、赤色蛍光を示す蛍光蛋白質である。元々は四量体であったが、変異をいれ単量体にした物が広く使われている。様々波長の物が現在までに開発されている(mOrange, mCherry, mStrawberryなど)<ref> | Discoma sp.由来のDsRedは、はじめて報告された、赤色蛍光を示す蛍光蛋白質である。元々は四量体であったが、変異をいれ単量体にした物が広く使われている。様々波長の物が現在までに開発されている(mOrange, mCherry, mStrawberryなど)<ref><pubmed> 16614209 </pubmed></ref>。 | ||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

2011年12月7日 (水) 18:32時点における版

英:green fluorescent protein、英略語:GFP、独:Grün fluoreszierendes Protein、仏:Protéine fluorescente verte

緑色蛍光蛋白質とは、オワンクラゲAequorea victoria由来の分子量約27,000の緑色の蛍光を発する蛋白質である。1960年代に下村脩により発光蛋白質であるエクオリンの精製の過程で同定された[1]。エクオリンは生体内で緑色発光を示すが、精製標品は青色発光を示す。そのため、生体内ではエクオリンとGFPが複合体を作りエクオリンのエネルギーがGFPに移行する事により緑色の発光をすると考えられている。

(目次は見出しが有る場合、自動的に作成されます)

GFPの特性

(見出しは==で囲んで下さい.)

==GFPの特性==

蛋白質が翻訳されると補酵素等の非存在下でSer65–Tyr66–Gly67のアミノ酸残基の自己脱水縮合により発色団が形成される。X線構造解析の結果からはこの発光団を囲むようにしてβシートが存在し(β-canあるいはβ-barrel構造とも呼ばれる)、周囲の環境から発色団を分離している。そのため、GFPの蛍光は比較的外的環境の影響を受けにくいが、酸性域では蛍光強度が低下することが有る。基本的には単量体であるが、高濃度の場合は2量体を形成する傾向もある。

GFPは異種の細胞でも容易に発現し、ほぼ毒性も無いのでGFPを発現するさまざまなトランスジェニック動物(哺乳類から魚類、無脊椎動物)が開発されている。遺伝子発現のレポーターや、その他の蛋白質と融合蛋白質を作成する事で、分子の局在を観察する事も可能である。また、Förster共鳴エネルギー移動(FRET)などを応用しセンサーとしての応用も可能で細胞内Ca2+、シグナル伝達、酵素反応などの生体イメージングへの応用も試みられている[2]。

(文献は次の様にPubmed IDで入力して下さい。)

<ref><pubmed> 16242400 </pubmed></ref>

GFP関連分子

GFP色変異体

(小見出しは===で囲んで下さい.以下更に細目を作りたいときには、=を増やして下さい.)

===GFP色変異体===

アミノ酸配列上、様々な変異が加えられ、蛍光強度が向上した他、青色、シアン、黄色の変異体も作られた。

GFPを利用したセンサー蛋白質

他種動物由来GFP様蛋白質

GFPに触発され様々な腔腸動物が調べられ、同じ基本構造を持つ蛋白質が多数見つかってきている。

Discoma sp.由来のDsRedは、はじめて報告された、赤色蛍光を示す蛍光蛋白質である。元々は四量体であったが、変異をいれ単量体にした物が広く使われている。様々波長の物が現在までに開発されている(mOrange, mCherry, mStrawberryなど)[3]。

参考文献

- ↑

SHIMOMURA, O., JOHNSON, F.H., & SAIGA, Y. (1962).

Extraction, purification and properties of aequorin, a bioluminescent protein from the luminous hydromedusan, Aequorea. Journal of cellular and comparative physiology, 59, 223-39. [PubMed:13911999] [WorldCat] - ↑

Miyawaki, A. (2005).

Innovations in the imaging of brain functions using fluorescent proteins. Neuron, 48(2), 189-99. [PubMed:16242400] [WorldCat] [DOI] - ↑

Giepmans, B.N., Adams, S.R., Ellisman, M.H., & Tsien, R.Y. (2006).

The fluorescent toolbox for assessing protein location and function. Science (New York, N.Y.), 312(5771), 217-24. [PubMed:16614209] [WorldCat] [DOI]

同義語:GFP、緑色蛍光タンパク質、緑色蛍光蛋白、緑色蛍光タンパク(よく使われる他の良い方などを書いて下さい.編集部でリンクを作った上で削除します)

関連語:赤色蛍光蛋白質、RFP、青色蛍光蛋白質、BFP、シアン蛍光蛋白質、CFP、黄色蛍光蛋白質、YFP、Cerulean、Venus、Ypet、Cypet、mCherry、mOrange、mStrawberry、mPlum、Cameleon、G-CaMP、β缶構造(関連するが、独立した解説用語としては扱わない単語を書いて下さい.編集部でリンクを作ります.)

(執筆者:林 康紀、担当編集委員:林 康紀) (執筆者と査読をした担当編集委員お名前を入れて下さい.共著可)。