手話

犬伏 知生、酒井 邦嘉

東京大学 大学院総合文化研究科

DOI XXXX/XXXX 原稿受付日:2014年4月14日 原稿完成日:2014年月日

担当編集委員:入來 篤史(独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)

英:sign language

手話とは手指の形・位置・動きや表情などの視覚情報を伝達手段とし、乳幼児が自然に獲得できる自然言語である。日本手話 (Japanese Sign Language) やアメリカ手話 (American Sign Language) などがある。音声言語と同様に音韻体系と文法体系が備わっている。手話単語は「手の形・手の位置・手の動き」の3種類の要素から構成され、これを音素 (phoneme) と呼ぶ。音素は特定の音韻規則に従う。例えば両手を共に動かす場合には、その動きは同一か対称になり、両手の形は必ず同一でなくてはなる(対称制約)。また、両手の形が異なる場合には片手のみを動かし、動かない方の手はごく少数の限られた形 (無標手型) になる(優位制約)。このように、手話単語における身体の動きは音韻規則に従って体系化されており、単なるジェスチャーやマイムとは異なっている。手話単語を統辞規則に従い、特定の語順で構造化し、文を作る事もできる。fMRIを用いた脳機能イメージング研究では、聴者における日本語の文章理解課題時の脳活動と同様に、言語野の活動が左優位であることが確かめられている。さらに単語・文・文脈という言語情報の統合のレベルに対応して、左前頭皮質の活動が背側から腹側方向にかけて広がっていくことが示された。音声言語と手話の処理機構の相同性の解明は、視覚や聴覚といったモダリティーに依存しない普遍的な言語処理機構の解明に役立ち、より詳細な研究が望まれる。

(編集部作成。ご確認下さい)

手話とは

手話とは手指の形・位置・動きや表情などの視覚情報を伝達手段とし、乳幼児が自然に獲得できる自然言語である。日本手話 (Japanese Sign Language) やアメリカ手話 (American Sign Language) など、世界では現在多数の手話が使用されている。また、ニカラグア手話 (Nicaraguan Sign Language) やアル=サイード・ベドウィン手話 (Al-Sayyid Bedouin Sign Language) のように、ろう者集団の中で独自の手話が自然発生的に誕生することもある。手話には、音声言語と同様に後述するような音韻体系と文法体系が備わっている。なお、対応手話 (Manually coded language) や国際手話 (International Sign) と呼ばれるものは、ピジン (異言語間の意思疎通のために作られた接触言語) であり、本稿の対象とはしない。

手話が持つ自然言語としての普遍性

手話と音声言語の間には視覚と聴覚というモダリティーの違いはあるが、両者には自然言語としての普遍性が存在する。自然言語の持つ重要な特徴の1つとして、二重分節性 (double articulation) を挙げることできる。二重分節性とは、それぞれの文が意味を持った最小の要素である形態素に分けられ、それらの形態素はさらに音素に分けられるという点で、二重に分節されているという特徴である。例えば、日本語の「外は雨だ」という文は「外/は/雨/だ」という4つの形態素から構成されており、さらに「外」という形態素は、「s/o/t/o」という4つの音素から構成される。音素とその組み合わせの持つ規則性を明らかにする研究分野は音韻論 (phonology) と呼ばれ、形態素や単語による構造の規則性を明らかにする研究分野は統辞論 (syntax) と呼ばれる。二重分節性は、少ない種類の構成要素から無限の情報を表現することを可能にし、言語の持つ創造性や生産性を生み出している。以下では、日本で使われている代表的な手話である日本手話に見られる音韻規則と統辞規則の例を簡単に解説し、自然言語としての手話の持つ普遍性を考える。

手話の音韻論

<黄色> (左) と<なるほど> (右) の2つの手話では、手の形と動きは同一だが、位置のみが異なる。< > は手話ラベルである。(岡と赤堀2011[1])より改変して転載。図2と図3も同様。

対称制約が働く事により、<相談> (左) では、両手の動きが対称となり、形は同一となる。一方、優位制約が働く事により、<跳び上がる> (右) では、片手のみ (右手と左手のどちらでも可) を動かし、動かない方の手は無標手型の1つである /B/ 手型になる。

音声言語の単語が母音や子音といった音素の組み合わせから成り立っているように、手話の単語も特定の要素の組み合わせから成り立っている。ウィリアム・ストーキー (William Stokoe, Jr、1919-2000) は手話単語が「手の形・手の位置・手の動き」の3種類の要素から構成されるとした[2]。ストーキー自身はこれらの要素を動素 (chereme) と読んでいたが、現在では音声言語に関する知見との相同性に着目して音素 (phoneme) と呼ぶのが一般的である。図1に示す <黄色> と <なるほど> の2つの手話単語の例では、手の形と動きは同一だが、位置のみが異なっており、最小対 (minimal pair) を構成している。これらの音素は任意に組み合わせられることはなく、特定の音韻規則に従って単語を構成する。手話の持つ音韻規則の例として、ロビン・バチソン (Robbin Battison) が提唱した対称制約 (symmetry condition) と優位制約 (dominance condition) が知られている [3]。対称制約とは図2左に示す <相談> のように、両手を共に動かす場合には、その動きは同一か対称になり、両手の形は必ず同一でなくてはならないというものである。一方、優位制約とは図2右に示す <跳び上がる> のように、両手の形が異なる場合には片手のみを動かし、動かない方の手はごく少数の限られた形 (無標手型) になるというものである。このように、手話単語における身体の動きは音韻規則に従って体系化されており、単なるジェスチャーやマイムとは異なっている。

手話の文法

日本手話では、文末の動詞に続く指差しによって、主語の人称を表す場合がある。この2つの文例では、文末の指差しが自分(pt1)に向くか自転車に向くか(pt3)によって、主語が自分か、自転車かが決まる。自分が主語の場合は「私が自転車を壊した」、自転車が主語の場合は「私の自転車が壊れた」という意味の文になる。

統辞規則に従い、手話単語を特定の語順で構造化し、文を作る事ができる。日本手話の場合、基本となる語順は日本語と同じSOV (主語・目的語・動詞) の順である。また、文末の動詞に続く指差しによって、主語の人称を表す場合がある。図3に示した例では、文末の接語代名詞が主語の人称を規定している。

手話の文法には両手の動作だけではなく、表情や視線の向き、頭の動きなどの非手指動作 (NMS: non-manual signals) が重要な役割を持つ。例えば日本手話では、動詞の後の首振りによって否定文を、文末の眉上げや目の見開きなどによって疑問文を表現する。また、関係節のような複文構造は、節の前後に間や頷きを入れることによって表現する(市田2005)[4]。複文構造の存在は、生成文法において人間の言語特有の特徴である言語の階層性や再帰性と密接に関連している。

手話の神経科学

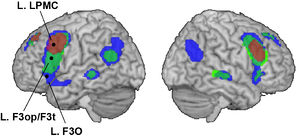

日本手話の文における非単語の有無を判断する単語レベルの判断課題、文法の誤りを判断する文レベルの判断課題、会話における意味的な誤りを判断する文脈レベルの判断課題の3種類の言語課題のほか、2つの手話文の逆再生映像が同一か否かを判断する対照課題を解いている際のろう者の脳活動をfMRIによって計測した。各課題時の脳活動を解析した結果、これら3つの言語課題の順で (赤・緑・青)、左前頭皮質の左外側運動前皮質から、左下前頭回弁蓋部/三角部、左下前頭回眼窩部へと広がっていく活動パターンが観察された。(Inubushi 2014)[5]より改変して転載。

手話の神経基盤に関わる研究がいくつか報告されている。例えば、デイビッド・コリーナ (David Corina) らによる論文では、ジェスチャーの理解と生成が保たれているにも関わらず、手話の理解と発話に障害の起きた例が報告されている[6]。W. L. と呼ばれるこの患者では、左半球の下前頭回とその領域に隣接する白質線維である弓状束、さらに、縁上回の一部とその奥にある白質領域が損傷を受けていた。

fMRIを用いた脳機能イメージング研究[7] では、ろう者を親に持ち手話を第一言語とする聴者 (CODA: Children of Deaf Adults) とろう者における日本手話の文章理解課題時の脳活動は、手話を知らない聴者における日本語の文章理解課題時の脳活動と同様に、言語野の活動が左優位であることが確かめられている。さらに最近、日本手話の単語・文・文脈という言語情報の統合のレベルに対応して、左前頭皮質の活動が背側から腹側方向にかけて広がっていくことが示された [5](図4)。音声言語と手話の処理機構の相同性の解明は、視覚や聴覚といったモダリティーに依存しない普遍的な言語処理機構の解明に役立ち、より詳細な研究が望まれる。

参考文献

- ↑ 岡典栄、赤堀仁美 (著)、バイリンガルバイカルチュラルろう教育センター (編集)、島村満里子 (イラスト)

文法が基礎からわかる日本手話のしくみ

大修館書店(東京):2011 - ↑

Stokoe, W.C. (2005).

Sign language structure: an outline of the visual communication systems of the American deaf. 1960. Journal of deaf studies and deaf education, 10(1), 3-37. [PubMed:15585746] [WorldCat] [DOI] - ↑ Robbin Battison

Lexical borrowing in American Sign Language.

Linstok Press(Washington, DC):1978 - ↑ 市田泰弘

手話の言語学

『月刊言語』大修館書店(東京)2005年1月号~12月号 - ↑ 5.0 5.1

Inubushi, T., & Sakai, K.L. (2013).

Functional and anatomical correlates of word-, sentence-, and discourse-level integration in sign language. Frontiers in human neuroscience, 7, 681. [PubMed:24155706] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Corina, D.P., Poizner, H., Bellugi, U., Feinberg, T., Dowd, D., & O'Grady-Batch, L. (1992).

Dissociation between linguistic and nonlinguistic gestural systems: a case for compositionality. Brain and language, 43(3), 414-47. [PubMed:1446211] [WorldCat] [DOI] - ↑

Sakai, K.L., Tatsuno, Y., Suzuki, K., Kimura, H., & Ichida, Y. (2005).

Sign and speech: amodal commonality in left hemisphere dominance for comprehension of sentences. Brain : a journal of neurology, 128(Pt 6), 1407-17. [PubMed:15728651] [WorldCat] [DOI]