分離脳

山下 光

関西福祉科学大学 教育学部

DOI:10.14931/bsd.10574 原稿受付日:2024年9月13日 原稿完成日:2024年9月25日

担当編集委員:定藤 規弘(立命館大学 総合科学技術研究機構 )

英:split brain 独:geteiltes Gehirn 仏:cerveau divisé

同義語;離断脳、脳梁離断、脳梁離断症候群 callosal syndrome

分離脳(split brain)とは、左右の大脳半球をつなぐ最大の交連繊維である脳梁(corpus callosum)が、全面的あるいは部分的に切断された状態である。切断による左右大脳半球間の情報伝達障害に起因する症状は半球離断症候群と呼ばれる。切断の原因としては、外科手術等による人為的な切断と、疾患による偶発的なものがあるが、1930~60年代にかけて、難治性てんかんの症状の軽減を目的に実施された脳梁離断術(corpus callosotomy)を受けた患者の研究が有名であり、それだけを狭義の分離脳という場合もある。

分離脳とは

1960年代にヨーロッパの古典理論への理解と詳細な症例検討から、局在論を復権させたゲシュウィント(Geschwind, N.)は、高次脳機能の障害がその機能の責任部位(中枢)の損傷だけでなく、複数の中枢間や、中枢と感覚・運動効果器間を結ぶ神経繊維結合(連合繊維、交連繊維など)の損傷でも生じるという離断症候群(disconnection syndrome)の概念を提唱した[1][1]。

この離断症候群の中でも最も多くの関心を集め、研究が行われてきたのが左右の大脳半球をつなぐ最大の交連繊維である脳梁が、全面的あるいは部分的に切断された分離脳(split brain)の患者である。分離脳患者に認められる左右大脳半球間の情報伝達が損なわれることによって生じる諸症状は半球離断症候群と呼ばれている。脳梁が損傷する原因としては、外科手術による人為的切断、脳血管障害による切断、脳外傷や変性疾患等による切断、先天的な脳梁の形成不全(脳梁欠損)等があるが、主に1930~60年代にかけて、難治性てんかんの症状の軽減を目的に実施された脳梁離断術(corpus callosotomy)を受けた患者の研究が有名であり、それだけを狭義の分離脳という場合もある[2][2]。

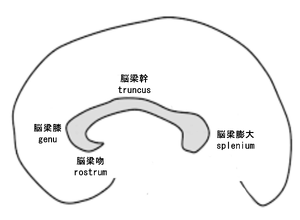

左が吻側。

脳梁の構造

脳梁は左右大脳半球の内側面にあり、両者を広く結ぶ白質束である。全長は成人では約8cmで、約2億~2億5千万本の交連繊維から構成されており、前部から順に脳梁吻 (rostrum)、脳梁膝(genu)、脳梁幹(trunk), 脳梁膨大(splenium)に区分される(図1)。脳梁幹は体部(body)とも呼ばれ、前方幹(anterior body: AB)、前方中央幹(anterior midbody: AM)、後方幹(posterior midbody; PM)、峡部(isthmus: I)の4つにさらに分けられる。

脳梁の大部分は前大脳動脈から分かれる脳梁周囲動脈によって還流されているが、脳梁膨大の後方部は後大脳動脈の分枝から還流されている。左右大脳半球を連絡する交連繊維には前交連、後交連、海馬交連などがあるが、脳梁が最も主要な機能を担っていると考えられている。脳梁の部位と、そこを通る神経線維が結合する脳の部位は、ある程度位置的に対応しており、脳梁前部(脳梁吻・膝)は左右の前頭前野を、中部(脳梁幹)は左右の側頭葉・頭頂葉領域を、後部(脳梁膨大)は左右の視覚野を結ぶ線維からなっており、それぞれの機能に応じた情報が伝達されていることが分離脳研究によって明らかにされた[3][3]。

脳梁離断術

初期の研究

てんかん患者に対する脳梁離断術は、片側で生じた異常放電が対側に伝播することを防ぐことで症状を軽減することを意図したもので、1930年代後半にヴァン・ウァーグネン(Van Wagenen, W. P.)によって20名以上に実施された。これらの患者に一連の検査を行った神経科医アケライティス(Akelaitis, A. J.)によれば、手術直後には、一部の患者で右手がドアを開けると、左手が閉める、右手が服を着ようとすると左手が脱ごうとするなどの異常(拮抗失行)が認められたが、その後消失した。その他の知覚機能や運動機能には特に問題はなく脳梁には特別な機能はないと結論された[4][5][4][5]。

スペリーとガザニガの研究

神経生理学者のスペリー(Spreey, R. W.)は1950年代にネコの視交叉を破壊して片方の脳でのみ実施した視覚弁別学習が対側の脳に転移すること、脳梁を破壊するとその転移が阻害されることを発見し、脳梁が左右大脳半球の情報伝達に関与していることを証明した。1960年代に入るとボーゲン(Bogen, J. E.)とボーゲル(Vogel, P. J.)によって、てんかん患者の脳梁離断術が再開された。ボーゲンらはヴァン・ウァーグネンが脳梁だけで前交連を切除していなかった点に注目し、てんかんの抑制効果を強めるために脳梁と前交連を同時に切除する術式を採用した。スペリーはボーゲンの共同研究者として、脳梁離断患者の神経心理学的な研究を担当した。スペリーのグループは様々な実験手法を用いて研究を行ったが、その中心になったのが当時大学院生であったガザニガ(Gazzaniga, M. S.)である。

上肢の触覚は主に対側の頭頂葉の体性感覚野に送られる。閉眼状態の患者の右手に物を手渡すと即座に呼称することが可能であったが、左手に手渡すとできなかった。しかし、物品を認識してないわけではなく、使う真似をすることは可能であった。これは、すでに失語症者の研究から分かっていた通り、言語機能が左脳に偏在すること、脳梁の離断は右脳から左脳への触覚情報の伝達を妨げることを示している(左手の触覚呼称障害)。患者たちは歩行には問題がなかった。上肢も大まかなコントロールが可能であったが、両手の指を協調的に使うことについては訓練が必要だった(協応動作の障害)。検者が閉眼状態で指をさわり、その場所を親指で示す同側の指の定位は可能であったが、それを反対側の手で示すことはできなかった(交差性触点定位障害)。また、検者が患者の指を動かしてリングやVサインを作り、一旦開いて再生させると同側では可能であったが、対側では不可能であった(交差性位置覚障害)。知能検査の積み木課題では、左脳とつながった右手よりも、右脳とつながった左手の成績が良かった。これは、右脳の方が視空間認知や構成能力が優れていることと、運動に関する情報も脳梁を介して伝達されることを示している[6][6]。

さらにスペリーらは視覚刺激の提示時間や位置を制御できる瞬間露出器(タキストスコープ)を患者の検査に応用した。左右の各視野に瞬間的に刺激を投射すると視神経交差によって左視野に提示された刺激は右脳だけ、右視野に提示された刺激は提示すると左脳にだけ入力される。この場合、脳梁が切断された患者には劇的な所見が観察された。右視野に文字を提示すると普通に音読できたが、左視野に提示された場合は読むことができなかった。また、右視野に物品の絵を呈示すると呼称が可能であったが、左視野に提示された場合にはしばしば「見えなかった」と回答した。しかし、左視野に提示された絵で描かれた物品を含む複数の物品を左手で触らせると、提示された物品を正しく選ぶことができた。これらの結果は言語機能が左脳に偏在すること、脳梁が視覚情報を半球間で伝達していること、右脳も形態の把握や刺激の選択が可能であることを示している。また患者の左視野(右脳)に雪景色、右視野(左脳)にニワトリの足の絵を見せた後、見た絵に関係する絵を選ぶよう指示すると、左手はスコップ、右手はニワトリを選んだ。患者になぜスコップを選んだのか質問すると、鶏小屋で片付けに使用するためと答えた。実際には、左手(右脳)は雪かきに使用するためにスコップを選択したと思われる。これらの事実は左右の脳に異なった2つの意識が存在する可能性を示唆しており、右脳の言語表現をもたない意識と精神分析における無意識の関係についても大きな議論を呼んだ。 スペリーはこれらの業績によって1981年にノーベル生理学・医学賞受賞した[7][7]。

しかし、それ以後スペリーとガザニガは対立を深めていく。ガザニガは、対象患者の一部で右半球にもある程度の言語機能がある証拠を示した。患者の左視野(右脳)に歩けという指示を提示し、歩き出したときに何故歩いているか質問すると、患者はのどが渇いたから飲み物を買いに行くと答えた。ある患者は左視野に「ガールフレンド」という言葉を提示された時に顔をあからめてクスクス笑ったが、左手で文字カードを並べて女の子の名前をつづった。これらの観察より右脳にも簡単な言葉を理解する能力があることや、感情の表出がある可能性が示された。

分離脳患者では、左脳に入力される右視野に提示された視覚刺激や、右手の感覚に対する反応だけが、言語によって報告される。これは言語能力が左脳に局在し、右脳からの情報が遮断されるためである。しかし、左手による選択や描画による反応や、様々な神経心理検査、脳波(事象関連電位)などの結果を総合すると、分離された右脳は知覚、記憶、判断、評価、感情、意思など言語以外のほぼ全ての心的機能を備えており、左右の脳が独立した意識系を形成している可能性が示唆される。しかし、このような特殊な実験場面以外においては、分離脳患者に意識の統一性の障害は認められない。この問題についてガザニガは、脳の情報処理においては異なる領域やモジュールが自動的・同時的に働いており、それぞれが意識を持っていると考えている。にもかかわらず意識の統一性が保たれているのは、左脳のインタープリター・モジュール(left-brain interpreter module)がそれらの情報を統合し、意味づけて説明しているからだというのがガザニガの主張である。このインタープリター・モジールによる意味づけは多分に後付け的なもので、事実を歪曲してでも整合性のあるストーリーを構築する傾向があり、その結果の一つが脳梁離断患者で観察された作話であると解釈される[7][8][9][10][7][8][9][10]。

このガザニガのインタープリター理論は、脳梁離断患者だけでなく、右脳損傷患者に認められる左半身麻痺の否認や無関心、記憶障害患者における作話反応、重複記憶錯誤(reduplicative paramnesia)やカプグラ症候(Capgras syndrome)等の妄想性人物誤認症候群等の説明にも応用されている。しかし、この理論は左脳の言語機能への依存度が高く、インタープリター・モジュールが損傷された場合の意識状態についての洞察は十分に行われていない。また、健康な脳を含めたより広範な意識の現象に対する適用性についての批判も存在する。

臨床場面でみられる分離脳

抗てんかん薬の増加や治療法の進歩により、てんかん外科における脳梁離断術の適用はかなり限定的になっており、また副作用である離断症状を出さない手技が検討されている。ガザニカも患者の高齢化による研究の継続を危ぶんでいる。1980年代以降の分離脳研究の進展は主に一般の脳神経内科・外科の臨床で遭遇する患者を対象にした研究に拠っている。最も多いのは脳梁付近の脳梗塞に起因する部分的な離断である。脳梁の前半から中間部までの損傷は前大脳動脈もしくはそこから分かれる脳梁周囲動脈の閉塞で、脳梁膨大の損傷は後大脳動脈あるいはその分枝の閉塞で生じる。しかし、損傷の程度は様々であり、また閉塞した血管の左右によって左脳もしくは右脳の皮質損傷を伴うことが多く、脳梁そのもの損傷による症状なのか、皮質の損傷を含めた症状なのかが判別しにくいという問題もある。また、皮質損傷による麻痺や感覚障害、失語症などがあるとそれによって症状が隠ぺいされてしまう場合もある[11][11]。 Marchiafava-Bignami病は主にアルコール多飲者に生じ、脳梁の脱髄壊死を病理学的な特徴とする疾患である。一般に急性期には意識障害、痙攣、前頭葉症状を呈し,意識清明となった後に脳梁病変に伴う多彩な半球離断症候と構音障害を呈することが知られている[12] [12]。

分離脳でみられる離断症状

感覚の半球間連合障害

片側から入力された感覚刺激が対側の脳(左脳→右脳、右脳→左脳)に伝達されないことによって生じる障害であり、左右に対称的かつ質的に同一な反応である。主に体性感覚で観察される。目かくし状態で検査者が動かした患者の指を対側の指で反応させる、複数の指で作ったパターンを対側の指で再現させる、片手に触らせた立体刺激を反対の手で選択させるなどが一般的な検査である。刺激提示後に同側で再現できる反応が対側で実現できない場合に障害ありと判定する。理論的には他の感覚モダリティでも生じる可能性があるが、実際には検査が難しい[2][13][2][13]。

左半球機能の伝達障害

左手の触覚呼称障害

スペリーらの脳梁離断術の患者でも観察されたように、閉眼状態で左手で触った物品が呼称できない。呼称できなくても動作などで使用法を示すことは可能である場合が多い。右手で触りなおすとすぐ呼称できる。左手から右脳に送られた触覚情報が脳梁損傷によって言語機能がある左脳に伝達されないために生じると考えられている。その一方で物品の理解は右脳でもある程度可能である証拠ともいえる。脳梁幹の損傷が想定されている[2][13] [2][13]。

左視野の呼称障害・失読

スペリーらは脳梁離断術を受けた患者に瞬間露出器(タキストスコープ:現在は主にPCで代用される)を使用して、中心点を注視した状態で刺激を右視野のどちらか、あるいは左右で異なる刺激を同時に呈示した。100msecから300msecの範囲の瞬間呈示の場合、眼球運動による対側刺激の入力を避けることが可能である。脳梁離断患者では左視野に提示された物品が呼称できない。呼称できなくても左手で使用模倣などが可能な場合がある。また、左視野に提示された文字や単語を音読することができない。症例によっては音読できなかった動作命令を左手で実施できたという報告もある。左視野の言語刺激に関する症状は、後大脳動脈の分枝の閉塞による脳梁膨大部の損傷で生じる場合が多く、脳梁膨大部が視覚情報の伝達に関与している証拠とされている[2][8] [2][8]。

純粋失読

純粋失読(pure alexiaもしくはalexia without agraphia)は離断症候群の概念の成立の鍵になった重要な症状である。失語症とは異なり音声言語の障害は認められない。患者は文字を読むことができないが、書字は概ね保たれる。自分で書いた文字も後になると読めない。しかし、文字を指でなぞると読めることがある(schreibendes Lesen)。日本人では多くの場合、漢字も仮名も読めなくなる。最も多い病巣は左後大脳動脈の閉塞による左後頭葉の視覚野と脳梁膨大の複合病巣である。右脳の視覚野と、読み書きの中枢である左脳の角回(angular gyrus)の離断によって生じる症状として説明されることが多い。左脳が健在なら、右脳の視覚野や脳梁が損傷されても左脳の視覚野から左角回への入力が可能であるため読みの障害は生じない。左手で文字をなぞった場合は残っている脳梁の前半部から運動情報が左脳へ伝えられるために音読が可能になる。また、脳梁膨大部を含まなくても左角回皮質直下や、側脳室後角の下外側の損傷によっても左半球内の離断による純粋失読が生じる場合がある。日本人の症例では漢字と仮名の音読成績の違いに関心がもたれている。特に左側頭葉後下部の損傷で漢字の読み書きに強い障害が生じことが示されており、漢字と仮名で読みの経路が異なる可能性が示唆されている[2][14][2][14]。

左手の触覚性・運動性失読

閉眼状態でレリーフ状の立体文字を左手で触って読む、検者が手掌上に書いた文字を読む、検者に手を取られてなぞった文字を読む等が障害される。健常者の場合、1桁の数字、ひらがな等は容易に読むことが可能である。右脳の体性感覚野と左脳の読み書き中枢の離断であり、触覚性呼称障害と同じく脳梁幹の損傷が想定されている[2][13] [2][13]。

左手の失行

脳梁性失行(callosal apraxia)と呼ばれる左手に限局した観念運動失行(ideomotor apraxia)である。患者は口頭で命令された社会的慣習動作(「敬礼」「おいでおいで」「バイバイ」等)や物品の使用動作が実施できない。右手では問題なく実施できる。検者が実施したこれらの動作の模倣は問題なくできる症例とできない症例がある(できない者の方が多い)。模倣が可能な症例の場合は左脳で理解した言語命令が脳梁損傷のために右脳へ伝えられないためと想定される。一方、模倣も障害される症例の場合は、左脳に存在すると仮定される熟練運動のプログラム(motor engram)が右脳に伝えられないため、常に相手の動作を観察しながらのぎこちない運動になってしまう。脳梁性失行を呈する患者の多くは、脳梁周囲動脈の閉塞によるもので主に脳梁幹の損傷によるものと推定されている[2][15] [2][15]。

左手の失書

右手では可能な書字が、左手では上手く書けない。右利き者では左手での書字経験がないため拙劣になるのが普通であるが、それだけにとどまらず文字を思い出せなかったり、誤字が目立つ場合にこの症状と認定される。左手で文字を書くには 、左脳の角回にある文字情報や書字運動の情報が右脳に伝達され、右脳から左手に出力される必要がある。左手の失行と失書は同時に出現する場合も多く、脳梁幹の損傷が想定されている[2][13] [2][13]。

左耳の聴覚性言語消去

聴覚は内耳(蝸牛)の有毛細胞→蝸牛神経→蝸牛神経核(脳幹)→交叉→外側毛帯→下丘(中脳)→内側膝状体(視床)→聴放線→聴覚野(側頭葉)の交差性経路と、交叉しない同側性経路があり、両者の情報量は6対4程度とされている。したがって言語刺激を片耳からだけ入力した場合、左耳右耳ともに理解可能である。しかし、両耳から同時に異なった言語刺激を入力した場合(dichotic listening: 両耳同時聴)は、同側性成分がマスキングされるため、言語野が存在する左脳への入力が多い右耳の方が聞き取りやすくなる。

しかし、脳梁離断患者ではその傾向が極端になり右耳の刺激だけしか聞き取れない者がある。これは交差性経路によって右の聴覚野に入力された左耳からの情報が、脳梁離断によって左脳の言語野へ伝達されないためと考えられる。部分性離断患者での検討から、聴覚情報の伝達には脳梁の後半部分、特に脳梁幹の後部が重要であると考えられている[2][16][17] [2][16][17]。

右半球機能の伝達障害

右手の構成障害

積み木の構成や描画などの構成行為には、対象の形態や位置関係の正確な把握や作業状態のフィードバックによる修正が必要である。臨床場面では知能検査の積み木課題、図形の模写、手指のパターン模倣(OKサインやキツネ等)で検査される。構成行為は左脳、右脳いずれの障害でも生じるが、右脳の障害の方が全体の構成の崩れや歪みが大きい傾向がある。脳梁離断患者に左手と右手で構成を行わせた場合、利き手である右手の方がむしろ構成が拙劣である場合がある。これは右脳の構成に関する機能が右手に伝えられないためであると考えられる。構成には運動性の成分や視覚性の成分など複数の要素があるため脳梁内でどこが重要かは明確ではない[2][13] [2][13]。

右手の左半側空間無視様症状

半側空間無視(unilateral spatial neglect)とは、大脳半球病巣と反対側の刺激に対する認知的処理が障害された病態であり、主に右脳の損傷によって生じる(左の半側空間無視)。一方、左半球の損傷ではあまり生じないことから、左脳は右空間に、右脳は左空間と右空間の両方に注意機能を持つと考えられている。臨床的な検査としては、線分二等分課題、線分抹消課題、人物や時計などの自発画課題、図形や絵の模写などの課題が用いられる。右脳損傷患者ではどちらの手を用いても異常が認められるが、これらの課題を脳梁離断患者に実施した場合、右手のみに半側空間無視の所見が生じる場合がある。出現のメカニズムや離断の部位に関しては不明な点が多い[2][18][19] [2][18][19]。

分離性運動抑制障害

拮抗失行

拮抗失行(diagonistic dyspraxia)は 、当初、左右の手に拮抗する動作が出現して、日常行為が妨げられる現象(右手で開けた扉を左手が閉める、右手で上げたズボンを左手が下げる)として記載された[4]。手術間もない脳梁離断術患者に認められたことで有名になった。患者の意図は右手の動作には反映されているが、それに誘発される形で左手が拮抗的動作を行う。しかし、実際の左手の動きは必ずしも右手と拮抗的ではなく、無関係な動きや右手と同じ動きをする場合もある。脳血管障害でも稀に生じる場合があり、その中で最も多いのは右前大脳動脈の閉塞による、脳梁膝部から脳梁幹前部と右前頭葉内側面の同時損傷である[2][15][20] [2][15][20]。

道具の強迫的使用

道具の強迫的使用(compulsive manipulation of tools)とは、右手が眼前に置かれた物を意志に反し強迫的に使用してしまう現象である(compulsive manipulation of tools)。左手が患者の意図を反映して右手の動きを静止しようとする。日本の森悦朗らによって1982年に報告された[2][21][22][2][21][22]。患者の前に櫛が置かれた場合,右手は意志に逆らってこれを持って髪をといてしまう。使用しないでいるためには左手が櫛を取り上げるか左手が右手を押さえなければならない。右手には把握反射・本能性把握反応(触れた物あるいは見た物に対し不随意に接近し握ってしまう反応)が存在する。左手には失行などの離断症状は認められない。まれな現象ではあるが、その多くは左前大脳動脈領域の梗塞による前部帯状回、補足運動野を含む左前頭葉内側面と脳梁膝部の病巣であり、左前頭葉内側面の損傷による右手で学習された行為レベルの運動パターンの解放と、脳梁損傷による右脳からの抑制の欠如が自動的な右手の道具使用を引き起こすと考えられる。

他人の手兆候

他人の手徴候(alien hand sign:AHS)は複数の症状に同じ名前がつけられたため、混乱が多い概念である。当初は脳梁後部病変の患者に、背中に手を回して左手を右手でつかませた時に、明らかな感覚障害がないにもかかわらず「これは私の手ではない」と発言したという、一種の半側身体失認の現象につけられた(運動性の要素はない)[23][23]。

しかし、後には手が本人の意思に反して勝手に行動するという現象に広く用いられるようになった。その中には拮抗失行(右手が意思を反映し、左手が意思に反する)や道具の強迫的使用(右手が意思に反し、左手が意思を反映する)、脳梁離断症状ではない把握反射の亢進や、本能性把握反応等も含まれている。手が本人の意思に反して勝手に行動する場合には、脳梁膝部から脳梁体部前半、前頭葉内側、補足運動野等の関与が指摘されている。

なお、片手が勝手に動くという症状そのものは大脳皮質基底核変性症(corticobasal degeneration)で生じることが多いが、それに関しては脳梁離断によるものとは考えにくい[2][24][25] [2][24][25]。

脳梁未形成(脳梁欠損)

脳梁未形成(Agenesis of the Corpus Callosum)は、脳梁が完全にまたは部分的に欠損している先天異常であり、55~70%は原因不明である。一部に染色体異常もあり、また遺伝的因子の関与も想定されている。発生頻度は、1.8/10,000人の割合とされている。通常、胎児期7週から20週で脳梁が形成されるので、脳梁欠損は妊娠20週以降の胎児超音波検査で診断されることが多い。脳梁以外の奇形や合併症がない単独型では無症状で、神経学的には異常所見を認めないことが多い。奇形を合併している脳梁欠損の場合でも、運動発達は80%以上の患者で正常、精神発達も大きな遅れはないと言われているが、てんかん、知的障害、発達障害などを生じる場合がある。

従来、脳梁未形成では脳梁離断症状は認めらないと言われていたが、最近の研究では、単純な視覚情報と触覚情報の大脳半球間統合は可能だが、より複雑な (あまり馴染みのない) 情報の転送を必要とする課題では、大脳半球間の転送が低下していることが示されている。他にも詳細な検査を行うと、認知処理速度の低下、複雑な問題解決能力の低下が認められることがある。また、感覚鈍麻や社会性の低下などが認められることがあり、発達障害との関係が問題になっている[26][27][26][27]。

代表的な自閉症のサバンとして知られ、映画「レインマン」のモデルにもなったキム・ピーク(Kim Peek1951- 2009)も脳梁欠損(小脳の異常も含まれる)だったことが確認されている。彼は知的障害のために父親の介護のもとで生涯をおくった。その一方で驚異的な記憶能力を持ち、辞典や電話帳など9000冊以上の本の内容を暗記していた。さらに人が生年月日を言えばそれが何曜日であるか即座に答えることができた。脳梁離断症状については不明な点が多いが、2ページを同時に読むことが可能であったことから左右両半球に言語能力があった可能性が指摘されている。また、器用にピアノを演奏することができた。彼の障害や得意な能力に関する脳梁欠損の影響は不明のままである[28][28]。

分離脳と意識

分離脳研究における最大の関心事は、脳を分割すると意識も分割されるかという問題である。つまり、分離脳患者には意識の主体が一つだけ存在するのか、二つ存在するのかということである。この分離脳患者における意識の分離と統合については、動物を使った神経生理学的研究、科学哲学、精神分析学、計算機科学や人工知能(AI)研究などの領域でも活発な議論が続いている。また、分離脳では各半球に独立した意識主体が存在し、特に右脳には左脳にはない特別な能力を持ちながらも、言語能力を持たないためにその感情、思考、意思を表明できない意識が閉じ込められているという発想は、SFなどの文学やエンターテイメントの世界においても想像力の源泉であり続けている。その一方で、離断手術の直後や特殊な実験的な場面を除くと、日常生活における離脳患者の意識の主観的葛藤の報告や、行動の異常の観察は少ない。この問題についてガザニガは、左右の両半球に限らず脳の情報処理では異なる領域やモジュールが自動的・同時的に働いており、それぞれが意識を持っているというダイナミック・システムを想定している。それにもかかわらず意識の統一性が保たれているのは、左脳のインタープリター・モジュールがそれらの情報を統合し、意味づけて説明しているからであり、意識の統一という機能に関してはインタープリター・モジュールが決定的な役割を果たしていると考えている。

現在の分離脳研究の代表的な研究者グループによる最近のレビュー論文では、最近の意識をめぐる脳科学的研究で最も有力な二つの理論である、グローバル・ニューロナル・ワークスぺース(GNW)理論と、統合情報処理理論(integrated information theory)の分離脳に関する説明について考察している[29][29]。GNW理論[30][31][30][31]によれば、脳内の異なるモジュールやネットワークが情報を処理し、その結果が一つのグローバルなワークスペースに送られる。このワークスペースでは、情報が意識化され、他のモジュールやネットワークと共有される。意識にアクセス可能な情報は、ワークスペースにおける競争や共有のプロセスによって選択され、優先的に処理される。脳梁離断によって脳の左右の脳の間の情報の伝達が制限されると、左脳と右脳がそれぞれ独自の情報処理を行うため、その結果として左脳と右脳において異なる意識の内容が生じる可能性がある。

統合情報処理理論では、意識は情報の統合の度合い(φと呼ばれ、表現される情報の量と情報が統合されている程度によって定義される)が意識のレベルを決定する。さらに、2つのサブシステムの合計φがシステムあたりのφよりも大きい場合にのみ、2つのサブシステムが結合して1つの意識体を形成する。脳梁を除去すると大脳半球間の通信がほぼ完全になくなるため、情報の統合は半球間よりも各半球内で大きくなる。したがって、統合情報理論によれば、分離脳症候群では半球あたりのφが合計φよりも大きくなり、1つの意識ではなく2つの独立した意識システムが出現すると予想される[32][33][32][33]。

しかし、最近オランダで分離脳患者の実験的研究を精力的に行っているピント(Pinto, Y.)ら[34][34]は、瞬間提示実験の結果から、左右の意識の分離に疑問を呈している。ピントらが対象とした2名の完全離断患者は。左右の各視野に提示された2つの刺激の比較(同定)ができなかった。しかし、患者たちは、言葉で反応するか、左手で反応するか、右手で反応するかに関係なく、視野内のどこに現れる刺激にも正確に反応できることが観察された。つまり、患者たちの知覚は分割され、各半球が視覚情報を独立して処理し、個々の能力を最大限に発揮している。しかし、この情報を報告する際には、知覚プロセスの結果は意識、言語化、身体制御に統合される。この結果は大脳半球間のコミュニケーションがなくても、意識と反応の統一性はほぼ維持される可能性を提起しており、ピントらはGNW理論と統合情報理論からはこの実験結果を予想できないと述べている。患者の少なさや高齢化によって手術による完全脳梁離断患者を対象とした研究は、将来的には消滅せざるをえない運命にあるが、今もなお大脳機能の側性化と、意識の統合性の研究における重要なマイルストーンであり続けている。

参考文献

- ↑

Geschwind, N. (1965).

Disconnexion syndromes in animals and man. I. Brain : a journal of neurology, 88(2), 237-94. [PubMed:5318481] [WorldCat] [DOI] - ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13

Gilot, B., Pautou, G., Moncada, E., & Ain, G. (1975).

[Ecological study of Ixodes ricinus (Linné, 1758) (Acarina, Ixodoides) in southeastern France]. Première contribution à l'étude écologique d'Ixodes ricinus (Linné, 1758) (Acarina, Ixodoidea) dans le Sud-Est de la France. Acta tropica, 32(3), 232-58. [PubMed:1985] [WorldCat] - ↑ Ughwanogho, U.O., Taber, K.H., & Chiou-Tan, F.Y. (2022).

Special anatomy series: Updates in structural, functional, and clinical relevance of the corpus callosum: What new imaging techniques have revealed. The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 5(3). 81-89. [DOI: 10.4103/jisprm.JISPRM-000159]" - ↑ Akelaitis, A. J. (1944).

Study on gnosis, praxis, and language following section of corpus callosum and anterior commissure. Journal of Neurosurgery, 1(2), 94–102.[DOI: 10.3171/jns.1944.1.2.0094] - ↑ Zaidel, E., Iacoboni, M., Zaidel, D., & Bogen, J. (2003).

The callosal syndromes. In K. M. Heilman & E. Valenstein (Eds.), Clinical neuropsychology (pp. 347–403). New York: Oxford University Press. - ↑

GAZZANIGA, M.S., BOGEN, J.E., & SPERRY, R.W. (1962).

Some functional effects of sectioning the cerebral commissures in man. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 48(10), 1765-9. [PubMed:13946939] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 7.0 7.1

Sperry, R.W. (1968).

Hemisphere deconnection and unity in conscious awareness. The American psychologist, 23(10), 723-33. [PubMed:5682831] [WorldCat] [DOI] - ↑ 8.0 8.1 Gazzaniga, M, S., & LeDoux, J. E. (1978).

The Integrated mind. New York: Plenum Press. (柏原恵龍 他訳 二つの脳と一つの心 ―左右の半球と認知―. ミネルヴァ書房 1980) 引用エラー: 無効な<ref>タグ; name "Gazzaniga1978"が異なる内容で複数回定義されています - ↑ Gazzaniga, M. S. (1987).

Social brain: Discovering the networks of the mind. New York: Basic Books. (杉下 守弘・関啓子 訳 社会的脳 ―心のネットワークの発見―. 青土社 1987) - ↑ Gazzaniga, M. S. (2011).

Who's in Charge?: Free Will and the Science of the Brain (1st ed.). New York: Ecco. (藤井留美 訳 〈わたし〉はどこにあるのか ―ガザニガ脳科学講義―. 紀伊國屋書店 2014) - ↑ 馬原孝彦, 朝長正徳, 吉村正博, 山之内博, 勝沼英宇. (2005)

虚血性脳血管障害例における脳梁の病理. 脳卒中, 12(2), 97-105. [DOI: 10.3995/jstroke.12.97] - ↑ 石川直将, 高橋伸佳, 河村満, 塩田純一, 荒木重夫 (2008).

Marchiafava-Bignami病の臨床的検討. 昭和医学会雑誌, 68(4), 232-237. [DOI: 10.14930/jsma1939.68.232] - ↑ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 大槻美佳. (2009).

脳梁および近傍領域損傷による高次脳機能障害. 脳神経外科ジャーナル, 18(3), 179-186. [DOI: 10.7887/jcns.18.179] - ↑ 河村満 (1990).

純粋失読・純粋失書・失読失書の病態. 神経心理学, 6(1), 16-24.[DOI] https://cir.nii.ac.jp/crid/1570009750651805952 - ↑ 15.0 15.1 田中康文, 吉田あつ子, 橋本律夫, 宮沢保春 (1994).

拮抗失行と脳梁失行. 神経研究の進歩, 38(4), 1015-1030. [PubMed] [WorldCat] [DOI: 10.11477/mf.1431900560]</pubmed> - ↑ 西川隆, 田辺敬貴, 奥田純一郎, 柏木敏宏, 柏木あさ子. (1988).

脳梁損傷例における消去現象 ―“見かけ上の消去現象”および両耳聴検査における知見補遺―. 神経心理学, 4(1), 33-46. [DOI] https://cir.nii.ac.jp/crid/1571135650143613568</pubmed> - ↑

Sugishita, M., Otomo, K., Yamazaki, K., Shimizu, H., Yoshioka, M., & Shinohara, A. (1995).

Dichotic listening in patients with partial section of the corpus callosum. Brain : a journal of neurology, 118 ( Pt 2), 417-27. [PubMed:7735883] [WorldCat] [DOI] - ↑

Goldenberg, G. (1986).

Neglect in a patient with partial callosal disconnection. Neuropsychologia, 24(3), 397-403. [PubMed:3736822] [WorldCat] [DOI] - ↑

Kashiwagi, A., Kashiwagi, T., Nishikawa, T., Tanabe, H., & Okuda, J. (1990).

Hemispatial neglect in a patient with callosal infarction. Brain : a journal of neurology, 113 ( Pt 4), 1005-23. [PubMed:2397381] [WorldCat] [DOI] - ↑

Tanaka, Y., Yoshida, A., Kawahata, N., Hashimoto, R., & Obayashi, T. (1996).

Diagonistic dyspraxia. Clinical characteristics, responsible lesion and possible underlying mechanism. Brain : a journal of neurology, 119 ( Pt 3), 859-73. [PubMed:8673498] [WorldCat] [DOI] - ↑ 森悦朗, 山鳥重. (1982).

左前頭葉損傷による病的現象 ―道具の強迫的使用と病的把 握現象の関連について―. 臨床神経学, 22, 329-335. [DOI] https://cir.nii.ac.jp/crid/1520290885563948288 - ↑ 森悦朗, 山鳥重. (1985).

前頭葉内側面損傷と道具の強迫的使用. 精神医学, 27, 655-660. [DOI: 10.11477/mf.1405203958] - ↑

Brion, S., & Jedynak, C.P. (1972).

[Disorders of interhemispheric transfer (callosal disonnection). 3 cases of tumor of the corpus callosum. The strange hand sign]. Troubles du transfert interhémisphérique (callosal disconnection). A propos de trois observations de tumeurs du corps calleux. Le signe de la main étrangére. Revue neurologique, 126(4), 257-66. [PubMed:4350533] [WorldCat] - ↑

Amalnath, S.D., Subramanian, R., & Dutta, T.K. (2013).

The alien hand sign. Annals of Indian Academy of Neurology, 16(1), 9-11. [PubMed:23661956] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 網本和 (2017).

エイリアンハンド徴候(alien hand sign). 理学療法ジャーナル, 51(11), 1017. [DOI: 10.11477/mf.1551201040] - ↑

Schell-Apacik, C.C., Wagner, K., Bihler, M., Ertl-Wagner, B., Heinrich, U., Klopocki, E., ..., & von Voss, H. (2008).

Agenesis and dysgenesis of the corpus callosum: clinical, genetic and neuroimaging findings in a series of 41 patients. American journal of medical genetics. Part A, 146A(19), 2501-11. [PubMed:18792984] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Brown, W.S., & Paul, L.K. (2019).

The Neuropsychological Syndrome of Agenesis of the Corpus Callosum. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 25(3), 324-330. [PubMed:30691545] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Treffert, D.A., & Christensen, D.D. (2005).

Inside the mind of a savant. Scientific American, 293(6), 108-13. [PubMed:16323698] [WorldCat] [DOI] - ↑

de Haan, E.H.F., Corballis, P.M., Hillyard, S.A., Marzi, C.A., Seth, A., Lamme, V.A.F., ..., & Pinto, Y. (2020).

Split-Brain: What We Know Now and Why This is Important for Understanding Consciousness. Neuropsychology review, 30(2), 224-233. [PubMed:32399946] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Dehaene, S., Charles, L., King, J.R., & Marti, S. (2014).

Toward a computational theory of conscious processing. Current opinion in neurobiology, 25, 76-84. [PubMed:24709604] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Dehaene, S., Kerszberg, M., & Changeux, J.P. (1998).

A neuronal model of a global workspace in effortful cognitive tasks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(24), 14529-34. [PubMed:9826734] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Tononi, G. (2004).

An information integration theory of consciousness. BMC neuroscience, 5, 42. [PubMed:15522121] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Tononi, G. (2005).

Consciousness, information integration, and the brain. Progress in brain research, 150, 109-26. [PubMed:16186019] [WorldCat] [DOI] - ↑

Pinto, Y., Neville, D.A., Otten, M., Corballis, P.M., Lamme, V.A.F., de Haan, E.H.F., ..., & Fabri, M. (2017).

Split brain: divided perception but undivided consciousness. Brain : a journal of neurology, 140(5), 1231-1237. [PubMed:28122878] [WorldCat] [DOI]