「グルタミン酸」の版間の差分

細 (→自閉症) |

細 (→発見の歴史=) |

||

| 52行目: | 52行目: | ||

神経伝達物質としての機能を | 神経伝達物質としての機能を | ||

ある物質が神経伝達物質として機能する事の証明には、まずその物質が組織に存在し合成系がある事、その物質を作用させる事でシナプス伝達と同様の現象が起こる事、その物質の拮抗薬を作用させる事でシナプス伝達も抑制される事、刺激に応じて放出される事、不活化過程がある事などがあげられる(篠崎)。したがって、拮抗薬の存在が必須であるが、当時確認されていた神経伝達物質であるモノアミンやアセチルコリンと異なり、その開発は遅れていた。J. C. Watkinsらは系統的に直鎖状のグルタミン酸分子の炭素数を変え、また3' | ある物質が神経伝達物質として機能する事の証明には、まずその物質が組織に存在し合成系がある事、その物質を作用させる事でシナプス伝達と同様の現象が起こる事、その物質の拮抗薬を作用させる事でシナプス伝達も抑制される事、刺激に応じて放出される事、不活化過程がある事などがあげられる(篠崎)。したがって、拮抗薬の存在が必須であるが、当時確認されていた神経伝達物質であるモノアミンやアセチルコリンと異なり、その開発は遅れていた。J. C. Watkinsらは系統的に直鎖状のグルタミン酸分子の炭素数を変え、また3'位にあるカルボン酸を他の陰イオン基に置換し、さらに修飾を加える事を行った。その結果、炭素数を一つ減らしたD体である<small>D</small>-アスパラギン酸のアミノ基にさらにメチル基がついたN-メチル-<small>D</small>-アスパラギン酸(NMDA)が、グルタミン酸と比較して数十倍に上る事を見いだした。さらい、炭素数を一つ増やしたD体のω位のカルボン酸をホスホン酸とした<small>D</small>-(-)-2-アミノ-5-ホスホノペンタン酸(<small>D</small>-(-)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid, AP5)がその働きを特異的に抑える事に気づいた。この事から、グルタミン酸受容体にはNMDA型ならびに非NMDA型がある事を提唱した。 | ||

竹本常松らは駆虫薬である使君子(Quisqualis indica)の種子ならびに海人草の有効成分がそれぞれ、キスカル酸、カイニン酸であると同定した。篠崎温彦はこれらの物質が、やはり興奮性アミノ酸と類似している事に気づき、しかも非NMDA型でもべつべつな受容体を活性化する事を見いだした。これによりイオンチャネル型受容体はNMDA型、キスカル酸型、カイニン酸の3つに分けられる事が示された。 | |||

2012年11月18日 (日) 23:35時点における版

| Glutamic acid | |

|---|---|

| |

| |

Glutamic acid | |

別称 2-Aminopentanedioic acid 2-Aminoglutaric acid | |

| Identifiers | |

| 617-65-2 | |

| ChEBI | |

| ChEMBL | ChEMBL276389 |

| ChemSpider | 591 |

| |

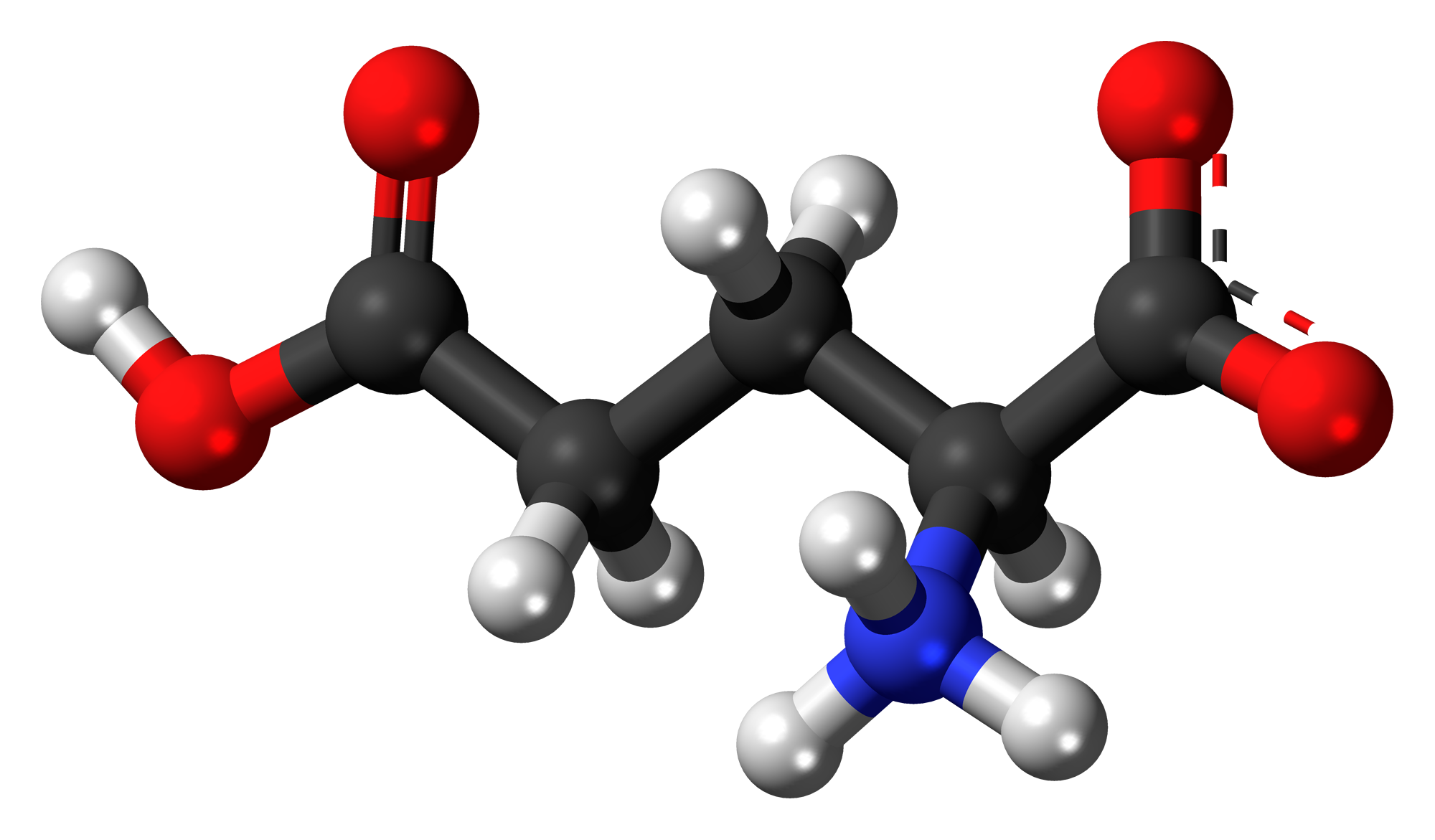

| Jmol-3D images | Image |

| KEGG | D04341 |

| |

| UNII | 61LJO5I15S |

| Properties | |

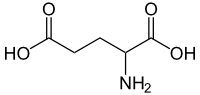

| C5H9NO4 | |

| Molar mass | 147.130 g·mol−1 |

| Appearance | white crystalline powder |

| Density | 1.4601 (20 °C) |

| Melting point | 199 °C decomp. |

| 8.64 g/l (25 °C) [1] | |

| Solubility | 0.00035g/100g ethanol 25 degC [2] |

| 特記なき場合、データは常温(25 °C)・常圧(100 kPa)におけるものである。 | |

タンパク質を構成するアミノ酸の一つであり、ヒトを初めとする動物においては非必須アミノ酸、即ち他の有機化合物から合成する事が出来るアミノ酸である。脊椎動物を初めとする後口動物の神経系においては中枢神経系での主要な神経伝達物質である。また、節足動物では、神経筋接合部に於ける神経伝達物質である。イオンチャネル型、代謝活性型の2種類のグルタミン酸受容体を介して作用し、主要な興奮性伝達を担う。一方で、過剰な活性は神経細胞死を引き起こす。またグルタミン酸性シナプスの異常により統合失調症、自閉症が引き起こされるとも考えられている。

発見の歴史=

グルタミン酸は、Karl Heinrich Leopold Ritthausenにより1866年、小麦タンパク質であるグルテンの酸加水分解物の中から発見された。一方、池田菊苗は、甘味、塩味、苦味、酸味とは別の味があるのに気づきうまみと名付けた。1907年、昆布からその成分を成分を抽出し、それがグルタミン酸である事を立証した。その後、その大量生産を確立し、それを元に食品会社である味の素が設立されている。

グルタミン酸の神経組織への影響に初めて気づいたのは林髞であった。彼は、ネコの大脳皮質にグルタミン酸を投与するとネコが興奮する事に気づいた。一方、LucusとNewhouseらはグルタミン酸塩の皮下注射が網膜に損傷を起こす事に気づいた。この神経興奮作用と神経変性作用は現在では密接に関連した現象である事が判っているが、当時はその関係は思いもよらなかった。中枢神経組織内にあまりに多く含まれており、

神経伝達物質としての機能を

ある物質が神経伝達物質として機能する事の証明には、まずその物質が組織に存在し合成系がある事、その物質を作用させる事でシナプス伝達と同様の現象が起こる事、その物質の拮抗薬を作用させる事でシナプス伝達も抑制される事、刺激に応じて放出される事、不活化過程がある事などがあげられる(篠崎)。したがって、拮抗薬の存在が必須であるが、当時確認されていた神経伝達物質であるモノアミンやアセチルコリンと異なり、その開発は遅れていた。J. C. Watkinsらは系統的に直鎖状のグルタミン酸分子の炭素数を変え、また3'位にあるカルボン酸を他の陰イオン基に置換し、さらに修飾を加える事を行った。その結果、炭素数を一つ減らしたD体であるD-アスパラギン酸のアミノ基にさらにメチル基がついたN-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)が、グルタミン酸と比較して数十倍に上る事を見いだした。さらい、炭素数を一つ増やしたD体のω位のカルボン酸をホスホン酸としたD-(-)-2-アミノ-5-ホスホノペンタン酸(D-(-)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid, AP5)がその働きを特異的に抑える事に気づいた。この事から、グルタミン酸受容体にはNMDA型ならびに非NMDA型がある事を提唱した。

竹本常松らは駆虫薬である使君子(Quisqualis indica)の種子ならびに海人草の有効成分がそれぞれ、キスカル酸、カイニン酸であると同定した。篠崎温彦はこれらの物質が、やはり興奮性アミノ酸と類似している事に気づき、しかも非NMDA型でもべつべつな受容体を活性化する事を見いだした。これによりイオンチャネル型受容体はNMDA型、キスカル酸型、カイニン酸の3つに分けられる事が示された。

1. Vickery HB, Schmidt CLA. The history of the discovery of the amino acids. Chem Rev 1931;9:169–318.

2. Fischer E. Einleitung [Introduction]. In: Fischer E, ed. Untersuchungen u ̈ber Aminosa ̈uren, Polypeptide und Prote ̈ıne [Studies on amino acids, polypeptides, and protein] (1899–1906). Berlin: Julius Springer Verlag, 1906:69 (in German).

Glutamate: from discovery as a food flavor to role as a basic taste (umami)1–3

Kenzo Kurihara

Ritthausen, K. (1913). On a procedure for separating inosinic acid. Journal of Tokyo Chemical Society, 34, 751–757.

Glutamate. Its applications in food and contribution to health

S. Jinap *, P. Hajeb

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj1944/116/3/116_3_125/_pdf

化学的性質

生合成

神経伝達物質としての役割

シナプス顆粒への取り込み

イオンチャネル型受容体

代謝活性型受容体

再取り込み

疾患との関わり

興奮毒性

自閉症

関連項目

参考文献

- ↑ http://hazard.com/msds/mf/baker/baker/files/g3970.htm

- ↑ http://books.google.ch/books?id=xteiARU46SQC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=methionine+solubility+in+ethanol&source=bl&ots=HzHueOPPoB&sig=KjMXxDNgjSvG1CddED9lfaYEhKQ&hl=en&sa=X&ei=2-26T-bZK-mX0QWt3I2ACA&redir_esc=y#v=onepage&q=methionine%20solubility%20in%20ethanol&f=false

(林 康紀 編集:)