「作動薬」の版間の差分

細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

<font size="+1">[http://researchmap.jp/read0013268 金子 周司]</font><br> | <font size="+1">[http://researchmap.jp/read0013268 金子 周司]</font><br> | ||

''京都大学大学院薬学研究科 薬学研究科 医療薬科学専攻''<br> | ''京都大学大学院薬学研究科 薬学研究科 医療薬科学専攻''<br> | ||

DOI: <selfdoi /> | DOI: <selfdoi /> 原稿受付日:2016年1月1日 原稿完成日:2016年X月X日<br> | ||

担当編集委員:[http://researchmap.jp/haruokasai 河西 春郎](東京大学 大学院医学系研究科)<br> | 担当編集委員:[http://researchmap.jp/haruokasai 河西 春郎](東京大学 大学院医学系研究科)<br> | ||

</div> | </div> | ||

2016年1月4日 (月) 08:52時点における版

金子 周司

京都大学大学院薬学研究科 薬学研究科 医療薬科学専攻

DOI: 10.14931/bsd.3360 原稿受付日:2016年1月1日 原稿完成日:2016年X月X日

担当編集委員:河西 春郎(東京大学 大学院医学系研究科)

英:agonist 独:Agonist 仏:agoniste

同義語:アゴニスト、作用薬、刺激薬

対義語:拮抗薬(antagonist)

生体内の受容体タンパク質にリガンドとして主として可逆的な非共有結合で相互作用を起こし、受容体を活性化させることによって細胞内のさまざまな情報伝達系の活性を調節し、特定の生理作用を発揮する低分子化合物を指す。作動薬の結合部位が内在性リガンドと同一である場合、オルソステリックな結合と称される。一般的な作動薬はほとんどが受容体に対してオルソステリック結合を起こす。一方、作動薬の結合部位が内在性リガンドとは異なる場合、アロステリックな結合と呼ばれる。

作動薬とは

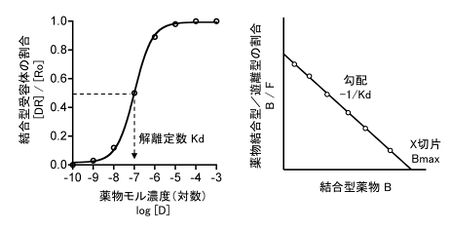

(左)受容体結合曲線

(右)キャッチャードプロット

生体内の受容体(receptor)タンパク質にリガンド(ligand)として主として可逆的な非共有結合で相互作用を起こし、受容体を活性化させることによって細胞内のさまざまな情報伝達系の活性を調節し、特定の生理作用を発揮する低分子化合物を指す。調節の対象となる細胞内情報伝達系としては、Gタンパク質活性化、セカンドメッセンジャー産生酵素の活性化や抑制、リン酸化酵素や脱リン酸酵素の活性化、イオンチャネルの開口調節などが知られている。「薬」という訳語が用いられるが英語の「agonist」は本来、神経伝達物質やホルモンとして受容体に作用する内在性リガンド(endogenous ligand)を含めた概念である。

作動薬の結合様式は質量作用の法則に従うので、縦軸に結合受容体の割合、横軸に薬物濃度を対数でプロットすると、シグモイド曲線を描く。これを受容体結合曲線という(図1左)。式を変形することによってスキャッチャード(Scatchard)プロットを描くと、薬物の最大結合量Bmaxおよび薬物の受容体に対する解離定数Kdを求めることができる(図1右)。この解離定数Kdは親和性の尺度であり、見かけ上は受容体の半数が作動薬によって占拠された時の濃度に一致する。

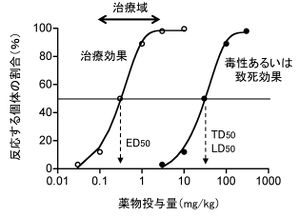

作動薬は用量や濃度に応じて作用を発揮するが、その関係を表した図が用量作用曲線(dose-responsec curve)である(図2)。50%の作用を発揮する用量は50%有効量(ED50, 50% effective dose)と呼ばれる。一般に薬物は大量になると毒性を発揮するが、50%の個体を死に至らしめる用量は50%致死量(LD50, 50% lethal dose)と呼ばれ、この2つの曲線の間に挟まれた用量域が治療域(therapeutic range)と呼ばれる。

選択的作動薬と非選択的作動薬

作動薬が特定の受容体に対して高い親和性で結合して作用を発揮する場合、選択的(selective)作動薬と呼ばれる。受容体の選択性が高くない作動薬は非選択的(nonselective)作動薬と言われる。また多くの受容体には、遺伝子とタンパク質構造が似ていて異なる異形(サブタイプ)が存在する。ある特定のサブタイプに対して極めて高い親和性を有する場合、その作動薬は特異的(specific)であると言われる。

オルソステリック作動薬とアロステリック作動薬

作動薬の結合部位が内在性リガンドと同一である場合、オルソステリック(orthosteric「正しい位置」の意)な結合と称される。一般的な作動薬はほとんどが受容体に対してオルソステリック結合を起こす。一方、作動薬の結合部位が内在性リガンドとは異なる場合、アロステリック(allosteric「異なる位置」の意)な結合と呼ばれる。典型的な例としてはγアミノ酪酸GABAA受容体をGABAとは異なる部位に結合することでClチャネルの開口確率を上げることが知られているベンゾジアゼピン系化合物(抗不安薬、抗てんかん薬、催眠薬)が挙げられる。

部分作動薬、完全作動薬、逆作動薬

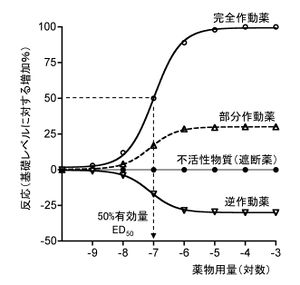

受容体へのリガンド結合は受容体タンパク質の構造変化をもたらすが、作動薬の結合による構造変化は細胞内情報伝達系の活性化を引き起こす。しかし、化合物によっては内在性リガンドに比べて固有活性が低いために高濃度を用いても情報伝達系を部分的にしか活性化しない場合がある(図3)。このような物質は部分作動薬(partial agonist)と呼ばれ、共存する内在性リガンドの作用は見かけ上減弱されることになる。古くはagonist-antagonistと呼ばれたこともある。このとき、最大の活性化を起こす作動薬は完全(full)作動薬と呼ばれる。

部分作動薬の例としては、古くからアドレナリンβ受容体に対する拮抗薬の中に部分的にβ受容体を活性化する薬効を有するピンドロールなどの薬物がある。この作用は教科書的に内因性交感神経刺激作用(intrinsic sympathomimetic action, ISA)として知られているが本質的には部分作動薬である。また、麻薬性鎮痛薬の中にはブプレノルフィンのようにμオピオイド受容体に対して部分作動薬であるものが存在し、モルヒネには見かけ上拮抗することから麻薬拮抗性鎮痛薬と呼ばれていた。

なお、受容体によってはリガンドが存在しない状態でも細胞内情報伝達系が恒常的に活性化されている場合がある。このような恒常活性化型の受容体に結合して細胞内情報伝達系を抑制する物質は逆作動薬(inverse agonist)と呼ばれる。名称に「作動薬」が含まれているが、実際には拮抗薬の作用を発揮する。多くのGタンパク質共役型受容体に対する拮抗薬が実際には逆作動薬であることが知られている。

関連項目

参考文献

- D E Golan, A H Tashjian Jr, E J Armstrong, A W Armstrong

Pharmacodynamics

Principles of Pharmacology The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 3rd ed., pp.17-26, 2012 Lippincott Williams & Wilkins, ISBN 978-1608312702