「嚥下障害」の版間の差分

細編集の要約なし |

細 →診断・検査 |

||

| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

わかくさ竜間リハビリテーション病院 野﨑園子 | |||

{{box|text= 食事をするという動作は、食べ物を認識して、口に入れ咀嚼し、咽頭に送り込んでのみ込み、食道から胃に送る一連の動作の連携であり、「摂食嚥下」と呼ぶことも多い。摂食嚥下のプロセスは、随意運動・反射運動・自律運動が連携しており、4期モデルとプロセスモデルの2つの嚥下モデルがある。嚥下運動は延髄の嚥下中枢とさらに上位の随意性中枢の支配を受ける。問診やスクリーニングテストにより嚥下障害を疑った場合は、嚥下造影・嚥下内視鏡など標準的嚥下機能検査により病態を診断する。摂食嚥下障害は、脳神経内科疾患において、脳血管障害・変性疾患をはじめとした多くの疾患に合併し、QOLを損ない、予後決定因子となる。治療は現疾患の治療とともに、摂食嚥下障害診断後の早期リハビリテーション治療が重要である。リハビリテーション治療には、定期的な摂食嚥下機能評価、嚥下調整食、姿勢・食具・環境の調整、嚥下訓練・体操、栄養管理、外科的アプローチを含む誤嚥予防、患者の理解・受容へのサポート、介護者への援助が含まれ、チーム医療が求められる。}} | |||

{{box|text= | |||

== 嚥下障害とは == | == 嚥下障害とは == | ||

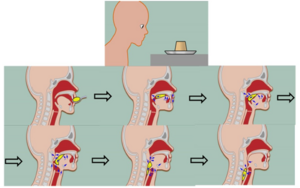

[[ファイル:Nozaki dysphagia Fig1.png|サムネイル|'''図1. 摂食嚥下のプロセス'''<br>食物を認識して、口に入れ咀嚼し、咽頭に送り込んでのみ込み、食道から胃に送る一連の動作の連携 | [[ファイル:Nozaki dysphagia Fig1.png|サムネイル|'''図1. 摂食嚥下のプロセス'''<br>食物を認識して、口に入れ咀嚼し、咽頭に送り込んでのみ込み、食道から胃に送る一連の動作の連携 | ||

]] | ]] | ||

食事をするという動作は、単に「食物を咀嚼し、食塊形成を行い、咽頭に送り込んで飲み込む」のみならず、食べ物を認識して(認知期・先行期)、口まで運び(口腔準備期)、口に入れ咀嚼し(口腔期)、咽頭に送り込んでのみ込み(咽頭期)、食道から胃に送り込む(食道期)一連の動作の連携である('''図1''')。そのためこの一連の動作を「摂食嚥下」と呼ぶことも多い。摂食嚥下障害とはその連係動作の障害を意味する。 | |||

特に嚥下障害の一つである、誤嚥とは、食物・唾液・薬剤などが気道に流入することである。気道に入っても、“むせない”ことは意外と多く、むせない誤嚥(不顕性誤嚥)は肺炎を起こす確率が高い。咽頭の喉頭蓋谷や梨状窩への貯留物が、食後や臥床時に気道に流入することも多い(嚥下運動後の誤嚥)。 | |||

[[File:Nozaki dysphasia movie1.mp4|500px|thumb|'''動画1. 4期モデル(丸呑み嚥下)'''<br>口腔準備期、口腔期、咽頭期、食道期の各期がほぼ重複することなく進行する。 | [[File:Nozaki dysphasia movie1.mp4|500px|thumb|'''動画1. 4期モデル(丸呑み嚥下)'''<br>口腔準備期、口腔期、咽頭期、食道期の各期がほぼ重複することなく進行する。 | ||

]] | ]] | ||

[[File:Nozaki dysphasia movie2.mp4|500px|thumb|'''動画2. | [[File:Nozaki dysphasia movie2.mp4|500px|thumb|'''動画2. プロセスモデル(そしゃく嚥下)'''<br>咀嚼された食物の一部が中咽頭に移送したのちも、口腔内に残った食物は咀嚼している。食物が嚥下前に口腔内にも咽頭内にも存在する。]] | ||

==摂食嚥下の生理機構== | ==摂食嚥下の生理機構== | ||

生理的な、摂食嚥下のプロセスは、随意運動・反射運動・自律運動が連携して行われるものである。その際、口から食道を通って胃までの食物移送と、咽頭から食道への移送の際に気道への侵入を防ぐ気道防御という2つの役割が重要である。 | |||

対象物の形状により、4期モデルとプロセスモデルと2つのモデルに大別されている。実際の食物嚥下は、両者の複合で行われる。 | |||

*'''4期モデル''':液体の丸のみ嚥下の概念が基本である。口腔準備期、口腔期、咽頭期、食道期の各期がほぼ重複することなく進行する('''動画1''')。 | *'''4期モデル''':液体の丸のみ嚥下の概念が基本である。口腔準備期、口腔期、咽頭期、食道期の各期がほぼ重複することなく進行する('''動画1''')。 | ||

*'''プロセスモデル''' | *'''プロセスモデル''':固形物の咀嚼嚥下の概念である。咀嚼された食物を咽頭期がはじまる前に口峡を通過して中咽頭に移送し、そこで食塊形成する。咀嚼された食物の一部が中咽頭に移送したのちも、口腔内に残った食物は咀嚼している。食物が嚥下前に口腔内にも咽頭内にも存在する('''動画2''')。 | ||

===神経機構=== | ===神経機構=== | ||

嚥下運動の誘発には中枢性嚥下と末梢性嚥下の2種類がある。 | 嚥下運動の誘発には中枢性嚥下と末梢性嚥下の2種類がある。 | ||

中枢性嚥下では大脳皮質運動野及び島に起始するシグナルが、脳幹に存在する嚥下反射中枢であるパターン形成器 (central pattern generator)作用を介して嚥下運動を誘発するものである。一方、末梢性嚥下は口腔・舌・咽頭・喉頭からの感覚(味覚・触覚)情報と嚥下関連筋 ・咀嚼筋・呼吸筋からの固有覚を統合し、パターン形成器を介して嚥下関連筋の活動を誘発するものである。 | |||

脳幹の嚥下反射中枢では 咀嚼・嚥下に関する中枢だけではなく、咳・呼吸の中枢も協調している。 | 脳幹の嚥下反射中枢では 咀嚼・嚥下に関する中枢だけではなく、咳・呼吸の中枢も協調している。 | ||

| 40行目: | 32行目: | ||

|+表1. 主な嚥下関連筋とその神経支配 | |+表1. 主な嚥下関連筋とその神経支配 | ||

|- | |- | ||

|''' | |'''表情筋群(顔面神経支配)''' | ||

大頬骨筋・小頬骨筋・上唇挙筋・上唇鼻翼挙筋・口角挙筋・口角下制筋・下唇下制筋・オトガイ筋・笑筋・頬筋・口輪筋など | |||

|- | |- | ||

|''' | |'''咀嚼筋群(三叉神経支配)''' | ||

咬筋・側頭筋・内側翼突筋・外側翼突筋 | |||

|- | |- | ||

|''' | |'''舌筋群(舌下神経支配)''' | ||

外舌筋:オトガイ舌筋・舌骨舌筋・茎突舌筋 | |||

内舌筋:上縦舌筋・下縦舌筋・横舌筋・垂直舌筋 | |||

|- | |- | ||

|'''舌骨上筋群''' | |'''舌骨上筋群''' | ||

茎突舌骨筋 (顔面神経支配)・ 顎二腹筋(前腹:三叉神経支配、後腹:顔面神経支配)・顎舌骨筋(三叉神経支配)・オトガイ舌骨筋(舌下神経支配) | |||

|- | |- | ||

|''' | |'''舌骨下筋群(頸神経ワナ支配)''' | ||

胸骨舌骨筋・肩甲舌骨筋・胸骨甲状筋 ・甲状舌骨筋 | |||

|- | |- | ||

|''' | |'''軟口蓋の筋群''' | ||

口蓋帆張筋 (三叉神経支配)・口蓋帆挙筋(舌咽神経支配) | |||

|- | |- | ||

|'''咽頭の筋群''' | |'''咽頭の筋群''' | ||

上咽頭収縮筋・中咽頭収縮筋 ・下咽頭収縮筋(舌咽神経・迷走神経支配)・茎突咽頭筋(舌咽神経支配) | |||

|} | |} | ||

== 原因 == | == 原因 == | ||

食物の通路の形態的異常、たとえば唇顎口蓋裂・口腔咽頭領域の腫瘍や潰瘍、術後の欠損など、また食物移送運動の異常、たとえば脳卒中・神経筋疾患が原因となる。その他、呼吸不全・加齢・栄養不良などの体力低下・薬剤の副作用などの合併症としても見られる。 | |||

[[File:Nozaki dysphasia movie3.mp4|500px|thumb|'''動画3. 誤嚥(不顕性誤嚥)'''<br>気道に侵入してもむせがみられない。]] | [[File:Nozaki dysphasia movie3.mp4|500px|thumb|'''動画3. 誤嚥(不顕性誤嚥)'''<br>気道に侵入してもむせがみられない。]] | ||

| 72行目: | 64行目: | ||

むせる、痰の増加、痰に食物が混じる、声の変化(湿性嗄声)、咽頭違和感の訴え、食欲低下、食事中の疲労、食事時間の延長、食事内容の変化(水分は避けるなど)、食べ方の変化(上を向いてのみ込むなど)、体重減少の症状がある場合には、摂食嚥下障害を疑う。 | むせる、痰の増加、痰に食物が混じる、声の変化(湿性嗄声)、咽頭違和感の訴え、食欲低下、食事中の疲労、食事時間の延長、食事内容の変化(水分は避けるなど)、食べ方の変化(上を向いてのみ込むなど)、体重減少の症状がある場合には、摂食嚥下障害を疑う。 | ||

その上で、ベッドサイドテストや理学診断を行い、さらに嚥下機能検査により確定診断する<ref name=ref1>'''日本摂食嚥下リハビリテーション学会 医療検討委員会 (2019).'''<br>摂食嚥下障害の評価 2019 [https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/assessment2019-announce.pdf PDF]</ref>。 (文献1) | |||

=== 反復唾液飲みテスト=== | === 反復唾液飲みテスト=== | ||

Repetitive saliva swallowing test:RSST | Repetitive saliva swallowing test:RSST | ||

唾液嚥下を喉頭挙上の触診で評価する。患者の喉頭隆起および舌骨に人差し指と中指の指腹を軽くあて、30 秒間に何回空嚥下ができるかを数える。30 秒間に 3 回未満の場合にテスト陽性、すなわち問題ありとする。診断精度は摂食嚥下障害者において、VF で確認された誤嚥を反復唾液飲みテストが同定する感度は 0.98、特異度は 0.66 と報告されている<ref>'''小口和代、才藤栄一、馬場 尊、楠戸正子、田中ともみ、小野木啓子 (2000).'''<br>機能的嚥下障害スクリーニングテスト「反復唾液嚥下テスト」(the Repetitive Saliva Swallowing Test: RSST)の検討(2) 妥当性の検討 リハ医学37:383-388 [https://ci.nii.ac.jp/naid/110001864933 CiNii]</ref> (文献2)。 | |||

=== 改訂水のみテスト=== | === 改訂水のみテスト=== | ||

Modified water swallowing test :MWST | Modified water swallowing test :MWST | ||

冷水3 mlを口腔底に注ぎ、嚥下を指示する。咽頭に直接水が流れこむのを防ぐため、舌背ではなく口腔底に水を注ぐ。以下の'''表2''' | 冷水3 mlを口腔底に注ぎ、嚥下を指示する。咽頭に直接水が流れこむのを防ぐため、舌背ではなく口腔底に水を注ぐ。以下の'''表2'''により評価点が4点以上であれば(表では、最高点が4点なので4点以上ということはないと思います。原報を見ますと、食物を用いたテストの時にのみ5点を定義してあるので「4点であれば」でよろしいのではないかと思います)さらにテストを2回繰り返し、最も悪い場合を評価点とする。カットオフ値を3とすると、誤嚥有無別の感度は0.70、特異度は0.88と報告されている<ref>'''戸原 玄、才藤 栄一、馬場 尊、小野木 啓子、植松 宏 (2002).'''<br>Videofluorographyを用いない摂食・嚥下障害評価フローチャート 摂食. 嚥下リハ学会誌 6:196-206 [https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdr/6/2/6_196/_pdf/-char/ja PDF]</ref>(文献3)。 | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

| 93行目: | 85行目: | ||

2. 嚥下あり、呼吸切迫<br> | 2. 嚥下あり、呼吸切迫<br> | ||

3. 嚥下あり、呼吸良好、むせる and/or 湿性嗄声<br> | 3. 嚥下あり、呼吸良好、むせる and/or 湿性嗄声<br> | ||

4. 嚥下あり、呼吸良好、むせなし | 4. 嚥下あり、呼吸良好、むせなし | ||

|} | |} | ||

| 100行目: | 91行目: | ||

Cervical auscultation | Cervical auscultation | ||

嚥下音および呼吸音を聴取して、主に咽頭相における嚥下障害を判定する。 | |||

=== その他 === | === その他 === | ||

クエン酸溶解液をネブライザーで吸入させ、咳を誘発させる咳テストにより、不顕性誤嚥の存在を評価する。また咬合力・舌圧測定などを行う。 | |||

=== 標準的嚥下機能検査 === | === 標準的嚥下機能検査 === | ||

以下が、嚥下機能の評価のために標準的に用いられる検査である。その他、3D-CT、超音波エコー検査、食道内圧測定 (manometory)、筋電図、シンチグラフィーどを用いた検査も行われる。詳細は<ref name=ref1 />(文献1)参照。 | |||

====嚥下造影==== | ====嚥下造影==== | ||

嚥下造影は、造影剤を含む食物を嚥下させて、食材の動きや嚥下関連器官の状態と運動をX線透視下に観察する。口腔期における食塊形成や咽頭への送り込みの状態、咽頭期における喉頭挙上のタイミングや程度、食道入口部の食塊の通過状態、誤嚥の有無や程度を確認する<ref>'''日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2004).'''<br>嚥下造影の標準的検査法(詳細版)日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 医療検討委員会案 作成に当たって 日摂食嚥下リハ会誌 8:71-86 [https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf PDF]</ref>('''動画3''')(文献4)。食形態・体位・摂食方法などの調節をする事で、安全に嚥下し誤嚥や咽頭残留を減少させる方法を見出すという治療方針を決める検査でもある。患者家族に解剖学的にイメージしやすく、理解が深まる検査であるが、放射線検査室でしか実施できない、被爆を伴うことなどは頻回に実施ができない要因となる。 | |||

==== 嚥下内視鏡==== | ==== 嚥下内視鏡==== | ||

鼻腔から細いファイバースコープを挿入し、咽頭部の形や動きの状態を直視下で観察する。食物を嚥下し、咽頭を食物が通過していく状況を観察、咽頭における食物の残留や痰・唾液などの貯留状態を観察する('''図2''') | 鼻腔から細いファイバースコープを挿入し、咽頭部の形や動きの状態を直視下で観察する。食物を嚥下し、咽頭を食物が通過していく状況を観察、咽頭における食物の残留や痰・唾液などの貯留状態を観察する('''図2''')。被爆を伴わず、ベッドサイドで繰り返し実施できるメリットがある。<ref>'''日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2013).<br>'''嚥下内視鏡検査の手順 2012 改訂(修正版)日摂食嚥下リハ会誌 17:87–99 [https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/endoscope-revision2012.pdf PDF]</ref>(文献5('''動画4''')。 | ||

==合併症== | ==合併症== | ||

重篤な予後としては誤嚥性肺炎や低栄養による日常生活動作(ADL) | 重篤な予後としては誤嚥性肺炎や低栄養による日常生活動作(ADL)低下、窒息による低酸素脳症や意識障害があり、日常生活動作/生活の質 (QOL)が著しく障害される。 | ||

==治療== | ==治療== | ||

===リハビリテーションの考え方=== | ===リハビリテーションの考え方=== | ||

摂食嚥下機能を評価し、介入プランを構築して実施し、全人的にチーム医療として患者の食生活をささえる。脳神経内科では、進行する疾患や寛解増悪を繰り返す疾患において、特にきめ細やかな介入プランが求められる。それぞれの疾患特性をよく見極め、摂食嚥下機能の廃用を予防し、臨床経過を考慮した食の日常生活動作/生活の質維持をめざす。 | |||

摂食嚥下機能評価、機能に見合った嚥下調整食、姿勢・食具・環境の調整、嚥下訓練・体操、栄養管理、誤嚥予防、患者の理解・受容へのサポート、介護者への援助などが含まれる。 | 摂食嚥下機能評価、機能に見合った嚥下調整食、姿勢・食具・環境の調整、嚥下訓練・体操、栄養管理、誤嚥予防、患者の理解・受容へのサポート、介護者への援助などが含まれる。 | ||

| 125行目: | 116行目: | ||

評価については前述したが、リハビリテーション治療の過程で、定期的な再評価によるプランの見直しが必要である | 評価については前述したが、リハビリテーション治療の過程で、定期的な再評価によるプランの見直しが必要である | ||

==== 嚥下調整食 ==== | ==== 嚥下調整食 ==== | ||

その時点での嚥下能力に見合った食事(嚥下調整食)を食べることは、誤嚥などの合併症予防に必要かつ重要である。病病連携・病診連携・介護施設などとの連携において、標準化することが求められるため、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013が示された<ref>'''日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2013).<br>'''日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013, 日摂食嚥下リハ会誌 17:255–267 [https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2013-manual.pdf PDF]</ref>(文献6)。 | |||

==== 姿勢・食具・環境の調整 ==== | ==== 姿勢・食具・環境の調整 ==== | ||

脳神経内科疾患では、原疾患による姿勢異常も少なくなく、安楽で安全な摂食姿勢の調整がもとめられる。患者の身体能力・認知能力に見合った環境整備は、安全な摂食嚥下の第一歩である。 | 脳神経内科疾患では、原疾患による姿勢異常も少なくなく、安楽で安全な摂食姿勢の調整がもとめられる。患者の身体能力・認知能力に見合った環境整備は、安全な摂食嚥下の第一歩である。 | ||

==== 嚥下訓練 ==== | ==== 嚥下訓練 ==== | ||

食物を用いない基礎訓練(間接訓練)と摂食訓練(直接訓練)がある。表3に訓練を列記する。具体的な方法については<ref>'''日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2014).'''<br>訓練法のまとめ(2014 版). 日摂食嚥下リハ会誌 18:55–89 [https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/18-1-p55-89.pdf PDF]</ref> | 食物を用いない基礎訓練(間接訓練)と摂食訓練(直接訓練)がある。表3に訓練を列記する。具体的な方法については<ref>'''日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2014).'''<br>訓練法のまとめ(2014 版). 日摂食嚥下リハ会誌 18:55–89 [https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/18-1-p55-89.pdf PDF]</ref> (文献7)を参照されたい。摂食嚥下能力を評価して、それぞれの患者に見合った訓練法を選択する。 | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|+表3. 各種の嚥下訓練 | |+表3. 各種の嚥下訓練 | ||

| 135行目: | 126行目: | ||

!style="text-align:left;"| 基礎訓練(間接訓練):食物を用いない訓練 | !style="text-align:left;"| 基礎訓練(間接訓練):食物を用いない訓練 | ||

|- | |- | ||

| | | 嚥下体操、頸部可動域訓練、開口訓練(舌骨上筋群強化目的)、口唇・舌・頬の訓練、口唇閉鎖訓練、唾液腺のアイスマッサージ、舌抵抗訓練、氷を用いた訓練(氷なめ訓練)、前舌保持嚥下訓練、チューブ嚥下訓練、頭部挙上訓練、バルーン法、ブローイング訓練、呼吸トレーニング、LSVT(Lee Silverman Voice Treatment)、プッシング・プリング訓練、冷圧刺激、のどのアイスマッサージ、体幹機能向上訓練、歯肉マッサージ、バンゲード法(筋刺激訓練法)、過敏除去(脱感作) | ||

|- | |- | ||

!style="text-align:left;"| 基礎訓練および摂食訓練 | !style="text-align:left;"| 基礎訓練および摂食訓練 | ||

| 147行目: | 138行目: | ||

==== 栄養管理 ==== | ==== 栄養管理 ==== | ||

栄養管理は摂食嚥下リハビリテーション治療の基礎である。ALSでは、エビデンスとして初期の栄養不良が独立した予後決定因子であることが示されている。 | |||

==== 誤嚥予防 ==== | ==== 誤嚥予防 ==== | ||

脳卒中後における誤嚥性肺炎の予防としては、アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、シロスタゾール、アマンタジン(いずれも保険適用外)について、限定的ながらエビデンスがある<ref>'''日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 (2015).'''<br>脳卒中治療ガイドライン 2015 pp124</ref>。(文献8:脳卒中ガイドライン2015) | |||

一般的には姿勢調整・嚥下調整食・嚥下訓練により、誤嚥を予防できることも少なくないが、重度の嚥下障害でリハビリテーション治療効果が乏しい場合は、外科的に誤嚥防止術を提案する。発声機能を失うことが多く、十分な説明で理解を求めることが必要である。喉頭温存法と喉頭非温存法(喉頭全摘出術)がある | 一般的には姿勢調整・嚥下調整食・嚥下訓練により、誤嚥を予防できることも少なくないが、重度の嚥下障害でリハビリテーション治療効果が乏しい場合は、外科的に誤嚥防止術を提案する。発声機能を失うことが多く、十分な説明で理解を求めることが必要である。喉頭温存法と喉頭非温存法(喉頭全摘出術)がある | ||

慢性疾患において、嚥下改善が乏しい場合には嚥下機能改善術を選択肢として提示する。誤嚥予防につなげることもできる。咽頭内圧上昇・食道入口部開大・喉頭挙上・喉頭閉鎖の強化の目的で行われる。球麻痺ではボツリヌス毒素注入療法を考慮する場合もある<ref>'''日本耳鼻咽喉科学会編集 (2018).'''<br>嚥下障害の外科的治療 嚥下障害診療ガイドライン 2018年版 ''金原出版'' p29-31 [http://www.jibika.or.jp/members/guidelines/enge_shougai_2018.pdf PDF]</ref>。(文献9) | |||

==== 患者の理解・受容へのサポート ==== | ==== 患者の理解・受容へのサポート ==== | ||

脳神経内科疾患では、認知機能障害・うつ症状を合併することもあり、情報を共有してチーム医療として患者家族を支える。 | |||

==== 介護者への援助 ==== | ==== 介護者への援助 ==== | ||

慢性疾患では、調理や食事介助など、食生活を支える介助者への長期間の援助も欠かせない。在宅スタッフと連携してサポートする。 | 慢性疾患では、調理や食事介助など、食生活を支える介助者への長期間の援助も欠かせない。在宅スタッフと連携してサポートする。 | ||

== | ==脳神経内科疾患のリハビリテーション治療== | ||

現疾患の治療と並行して、早期より摂食嚥下リハビリテーションを開始する。リハビリテーションプランを考えるうえで、経過によって以下のように分類する。以下概要を述べる。詳細は文献<ref name=ref10>'''日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会編集 (2015).'''<br>脳卒中治療 2015ガイドライン PP303-305</ref><ref name=ref11>'''監修 日本神経学会 編集「筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン」作成委員会 (2013).'''<br>筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2013</ref><ref>'''野崎 園子、市原 典子(編著) (2014).'''<br>DVDで学ぶ神経内科の摂食嚥下障害DVDビデオ ''医歯薬出版''</ref><ref>'''野﨑園子(編著) (2018).'''<br>病院と在宅をつなぐ 脳神経内科の摂食嚥下障害―病態理解と専門職の視点― ''全日本病院出版会''</ref>を参照。 | 現疾患の治療と並行して、早期より摂食嚥下リハビリテーションを開始する。リハビリテーションプランを考えるうえで、経過によって以下のように分類する。以下概要を述べる。詳細は文献<ref name=ref10>'''日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会編集 (2015).'''<br>脳卒中治療 2015ガイドライン PP303-305</ref><ref name=ref11>'''監修 日本神経学会 編集「筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン」作成委員会 (2013).'''<br>筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2013</ref><ref>'''野崎 園子、市原 典子(編著) (2014).'''<br>DVDで学ぶ神経内科の摂食嚥下障害DVDビデオ ''医歯薬出版''</ref><ref>'''野﨑園子(編著) (2018).'''<br>病院と在宅をつなぐ 脳神経内科の摂食嚥下障害―病態理解と専門職の視点― ''全日本病院出版会''</ref>を参照。 | ||

=== 急に発症して徐々に回復するタイプ === | === 急に発症して徐々に回復するタイプ === | ||

脳卒中、ギランバレー症候群などが属する。脳卒中患者においては、摂食嚥下障害が多く認められる。発症早期に摂食嚥下機能のスクリーニング検査、さらには嚥下造影検査、内視鏡検査などを適切に行い、その結果をもとに、栄養摂取経路(経管・経口)や食形態を検討し、多職種で連携して包括的な介入を行うことが強く求められる<ref name=ref10 />。 | |||

=== 比較的急速に進行するタイプ === | === 比較的急速に進行するタイプ === | ||

筋萎縮性側索硬化症などによる<ref name=ref11 /> | 筋萎縮性側索硬化症などによる<ref name=ref11 />。(文献11)次に起こる障害を予測(一歩先)して、予め補助栄養やPEG、呼吸管理の併用、誤嚥防止術などの計画をたて、患者の理解、受容を援助する。その時点での嚥下能力にあった嚥下調整食を提供することと、摂食姿勢を調整することが重要である。栄養不良は独立した予後決定因子であり、病初期より定期的な栄養評価と管理を行う。呼吸不全が嚥下に与える影響に注意し、呼吸不全が進行した場合は嚥下の再評価を行う。病状の進行速度に受容が追いつかないことも多く、味わう楽しみを尊重するなどのメンタルケアが重要となる。 | ||

=== 緩徐に進行するタイプ === | === 緩徐に進行するタイプ === | ||

パーキンソン病、パーキンソン症候群、脊髄小脳変性症、筋ジストロフィーなどによる。緩徐に進行するため患者側に摂食嚥下障害の病識が乏しいことが多い。うつ症状や認知障害を伴うこともある。患者の理解と受容を助けることが第一歩である。その時点での最大の嚥下能力を引き出すリハプランを構築する。嚥下食を長期に継続できるよう、メニューの工夫や調理法の指導など介助者へのサポートが重要である。長期化に伴う肺炎や栄養障害、経腸栄養剤による合併症への対策が必要である。 | |||

=== 嚥下障害が変動するタイプ === | === 嚥下障害が変動するタイプ === | ||

症状変動のあるパーキンソン病、重症筋無力症、多発性硬化症などによる。悪化時の誤嚥防止対策と寛解時の嚥下機能の再評価がポイントである。悪化時には一時経口摂取を中止し、経管栄養法により誤嚥のリスクを減らして、早期寛解を促す。寛解後、嚥下機能検査による再評価をおこない、経管栄養の継続や嚥下訓練の再開の適否を決定する。 | |||

==参考文献== | ==参考文献== | ||

<references /> | <references /> | ||

2020年12月19日 (土) 20:02時点における版

わかくさ竜間リハビリテーション病院 野﨑園子

食事をするという動作は、食べ物を認識して、口に入れ咀嚼し、咽頭に送り込んでのみ込み、食道から胃に送る一連の動作の連携であり、「摂食嚥下」と呼ぶことも多い。摂食嚥下のプロセスは、随意運動・反射運動・自律運動が連携しており、4期モデルとプロセスモデルの2つの嚥下モデルがある。嚥下運動は延髄の嚥下中枢とさらに上位の随意性中枢の支配を受ける。問診やスクリーニングテストにより嚥下障害を疑った場合は、嚥下造影・嚥下内視鏡など標準的嚥下機能検査により病態を診断する。摂食嚥下障害は、脳神経内科疾患において、脳血管障害・変性疾患をはじめとした多くの疾患に合併し、QOLを損ない、予後決定因子となる。治療は現疾患の治療とともに、摂食嚥下障害診断後の早期リハビリテーション治療が重要である。リハビリテーション治療には、定期的な摂食嚥下機能評価、嚥下調整食、姿勢・食具・環境の調整、嚥下訓練・体操、栄養管理、外科的アプローチを含む誤嚥予防、患者の理解・受容へのサポート、介護者への援助が含まれ、チーム医療が求められる。

嚥下障害とは

食物を認識して、口に入れ咀嚼し、咽頭に送り込んでのみ込み、食道から胃に送る一連の動作の連携

食事をするという動作は、単に「食物を咀嚼し、食塊形成を行い、咽頭に送り込んで飲み込む」のみならず、食べ物を認識して(認知期・先行期)、口まで運び(口腔準備期)、口に入れ咀嚼し(口腔期)、咽頭に送り込んでのみ込み(咽頭期)、食道から胃に送り込む(食道期)一連の動作の連携である(図1)。そのためこの一連の動作を「摂食嚥下」と呼ぶことも多い。摂食嚥下障害とはその連係動作の障害を意味する。

特に嚥下障害の一つである、誤嚥とは、食物・唾液・薬剤などが気道に流入することである。気道に入っても、“むせない”ことは意外と多く、むせない誤嚥(不顕性誤嚥)は肺炎を起こす確率が高い。咽頭の喉頭蓋谷や梨状窩への貯留物が、食後や臥床時に気道に流入することも多い(嚥下運動後の誤嚥)。

口腔準備期、口腔期、咽頭期、食道期の各期がほぼ重複することなく進行する。

咀嚼された食物の一部が中咽頭に移送したのちも、口腔内に残った食物は咀嚼している。食物が嚥下前に口腔内にも咽頭内にも存在する。

摂食嚥下の生理機構

生理的な、摂食嚥下のプロセスは、随意運動・反射運動・自律運動が連携して行われるものである。その際、口から食道を通って胃までの食物移送と、咽頭から食道への移送の際に気道への侵入を防ぐ気道防御という2つの役割が重要である。

対象物の形状により、4期モデルとプロセスモデルと2つのモデルに大別されている。実際の食物嚥下は、両者の複合で行われる。

- 4期モデル:液体の丸のみ嚥下の概念が基本である。口腔準備期、口腔期、咽頭期、食道期の各期がほぼ重複することなく進行する(動画1)。

- プロセスモデル:固形物の咀嚼嚥下の概念である。咀嚼された食物を咽頭期がはじまる前に口峡を通過して中咽頭に移送し、そこで食塊形成する。咀嚼された食物の一部が中咽頭に移送したのちも、口腔内に残った食物は咀嚼している。食物が嚥下前に口腔内にも咽頭内にも存在する(動画2)。

神経機構

嚥下運動の誘発には中枢性嚥下と末梢性嚥下の2種類がある。

中枢性嚥下では大脳皮質運動野及び島に起始するシグナルが、脳幹に存在する嚥下反射中枢であるパターン形成器 (central pattern generator)作用を介して嚥下運動を誘発するものである。一方、末梢性嚥下は口腔・舌・咽頭・喉頭からの感覚(味覚・触覚)情報と嚥下関連筋 ・咀嚼筋・呼吸筋からの固有覚を統合し、パターン形成器を介して嚥下関連筋の活動を誘発するものである。

脳幹の嚥下反射中枢では 咀嚼・嚥下に関する中枢だけではなく、咳・呼吸の中枢も協調している。

筋

おもな嚥下関連筋としては以下のものがある(表1)。

| 表情筋群(顔面神経支配)

大頬骨筋・小頬骨筋・上唇挙筋・上唇鼻翼挙筋・口角挙筋・口角下制筋・下唇下制筋・オトガイ筋・笑筋・頬筋・口輪筋など |

| 咀嚼筋群(三叉神経支配)

咬筋・側頭筋・内側翼突筋・外側翼突筋 |

| 舌筋群(舌下神経支配)

外舌筋:オトガイ舌筋・舌骨舌筋・茎突舌筋 内舌筋:上縦舌筋・下縦舌筋・横舌筋・垂直舌筋 |

| 舌骨上筋群

茎突舌骨筋 (顔面神経支配)・ 顎二腹筋(前腹:三叉神経支配、後腹:顔面神経支配)・顎舌骨筋(三叉神経支配)・オトガイ舌骨筋(舌下神経支配) |

| 舌骨下筋群(頸神経ワナ支配)

胸骨舌骨筋・肩甲舌骨筋・胸骨甲状筋 ・甲状舌骨筋 |

| 軟口蓋の筋群

口蓋帆張筋 (三叉神経支配)・口蓋帆挙筋(舌咽神経支配) |

| 咽頭の筋群

上咽頭収縮筋・中咽頭収縮筋 ・下咽頭収縮筋(舌咽神経・迷走神経支配)・茎突咽頭筋(舌咽神経支配) |

原因

食物の通路の形態的異常、たとえば唇顎口蓋裂・口腔咽頭領域の腫瘍や潰瘍、術後の欠損など、また食物移送運動の異常、たとえば脳卒中・神経筋疾患が原因となる。その他、呼吸不全・加齢・栄養不良などの体力低下・薬剤の副作用などの合併症としても見られる。

気道に侵入してもむせがみられない。

水が咽頭に流入するとほぼ同時に嚥下反射が生じ、水の流入をほとんど観察されないホワイトアウトがみられる。

喉頭蓋谷や梨状窩への唾液の貯留が認められる。

診断・検査

むせる、痰の増加、痰に食物が混じる、声の変化(湿性嗄声)、咽頭違和感の訴え、食欲低下、食事中の疲労、食事時間の延長、食事内容の変化(水分は避けるなど)、食べ方の変化(上を向いてのみ込むなど)、体重減少の症状がある場合には、摂食嚥下障害を疑う。

その上で、ベッドサイドテストや理学診断を行い、さらに嚥下機能検査により確定診断する[1]。 (文献1)

反復唾液飲みテスト

Repetitive saliva swallowing test:RSST

唾液嚥下を喉頭挙上の触診で評価する。患者の喉頭隆起および舌骨に人差し指と中指の指腹を軽くあて、30 秒間に何回空嚥下ができるかを数える。30 秒間に 3 回未満の場合にテスト陽性、すなわち問題ありとする。診断精度は摂食嚥下障害者において、VF で確認された誤嚥を反復唾液飲みテストが同定する感度は 0.98、特異度は 0.66 と報告されている[2] (文献2)。

改訂水のみテスト

Modified water swallowing test :MWST

冷水3 mlを口腔底に注ぎ、嚥下を指示する。咽頭に直接水が流れこむのを防ぐため、舌背ではなく口腔底に水を注ぐ。以下の表2により評価点が4点以上であれば(表では、最高点が4点なので4点以上ということはないと思います。原報を見ますと、食物を用いたテストの時にのみ5点を定義してあるので「4点であれば」でよろしいのではないかと思います)さらにテストを2回繰り返し、最も悪い場合を評価点とする。カットオフ値を3とすると、誤嚥有無別の感度は0.70、特異度は0.88と報告されている[3](文献3)。

| 評価基準 |

|---|

|

1. 嚥下なし、むせる and/or 呼吸切迫 |

頸部聴診法

Cervical auscultation

嚥下音および呼吸音を聴取して、主に咽頭相における嚥下障害を判定する。

その他

クエン酸溶解液をネブライザーで吸入させ、咳を誘発させる咳テストにより、不顕性誤嚥の存在を評価する。また咬合力・舌圧測定などを行う。

標準的嚥下機能検査

以下が、嚥下機能の評価のために標準的に用いられる検査である。その他、3D-CT、超音波エコー検査、食道内圧測定 (manometory)、筋電図、シンチグラフィーどを用いた検査も行われる。詳細は[1](文献1)参照。

嚥下造影

嚥下造影は、造影剤を含む食物を嚥下させて、食材の動きや嚥下関連器官の状態と運動をX線透視下に観察する。口腔期における食塊形成や咽頭への送り込みの状態、咽頭期における喉頭挙上のタイミングや程度、食道入口部の食塊の通過状態、誤嚥の有無や程度を確認する[4](動画3)(文献4)。食形態・体位・摂食方法などの調節をする事で、安全に嚥下し誤嚥や咽頭残留を減少させる方法を見出すという治療方針を決める検査でもある。患者家族に解剖学的にイメージしやすく、理解が深まる検査であるが、放射線検査室でしか実施できない、被爆を伴うことなどは頻回に実施ができない要因となる。

嚥下内視鏡

鼻腔から細いファイバースコープを挿入し、咽頭部の形や動きの状態を直視下で観察する。食物を嚥下し、咽頭を食物が通過していく状況を観察、咽頭における食物の残留や痰・唾液などの貯留状態を観察する(図2)。被爆を伴わず、ベッドサイドで繰り返し実施できるメリットがある。[5](文献5(動画4)。

合併症

重篤な予後としては誤嚥性肺炎や低栄養による日常生活動作(ADL)低下、窒息による低酸素脳症や意識障害があり、日常生活動作/生活の質 (QOL)が著しく障害される。

治療

リハビリテーションの考え方

摂食嚥下機能を評価し、介入プランを構築して実施し、全人的にチーム医療として患者の食生活をささえる。脳神経内科では、進行する疾患や寛解増悪を繰り返す疾患において、特にきめ細やかな介入プランが求められる。それぞれの疾患特性をよく見極め、摂食嚥下機能の廃用を予防し、臨床経過を考慮した食の日常生活動作/生活の質維持をめざす。

摂食嚥下機能評価、機能に見合った嚥下調整食、姿勢・食具・環境の調整、嚥下訓練・体操、栄養管理、誤嚥予防、患者の理解・受容へのサポート、介護者への援助などが含まれる。

摂食嚥下機能評価

評価については前述したが、リハビリテーション治療の過程で、定期的な再評価によるプランの見直しが必要である

嚥下調整食

その時点での嚥下能力に見合った食事(嚥下調整食)を食べることは、誤嚥などの合併症予防に必要かつ重要である。病病連携・病診連携・介護施設などとの連携において、標準化することが求められるため、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013が示された[6](文献6)。

姿勢・食具・環境の調整

脳神経内科疾患では、原疾患による姿勢異常も少なくなく、安楽で安全な摂食姿勢の調整がもとめられる。患者の身体能力・認知能力に見合った環境整備は、安全な摂食嚥下の第一歩である。

嚥下訓練

食物を用いない基礎訓練(間接訓練)と摂食訓練(直接訓練)がある。表3に訓練を列記する。具体的な方法については[7] (文献7)を参照されたい。摂食嚥下能力を評価して、それぞれの患者に見合った訓練法を選択する。

| 基礎訓練(間接訓練):食物を用いない訓練 |

|---|

| 嚥下体操、頸部可動域訓練、開口訓練(舌骨上筋群強化目的)、口唇・舌・頬の訓練、口唇閉鎖訓練、唾液腺のアイスマッサージ、舌抵抗訓練、氷を用いた訓練(氷なめ訓練)、前舌保持嚥下訓練、チューブ嚥下訓練、頭部挙上訓練、バルーン法、ブローイング訓練、呼吸トレーニング、LSVT(Lee Silverman Voice Treatment)、プッシング・プリング訓練、冷圧刺激、のどのアイスマッサージ、体幹機能向上訓練、歯肉マッサージ、バンゲード法(筋刺激訓練法)、過敏除去(脱感作) |

| 基礎訓練および摂食訓練 |

| 息こらえ嚥下法、顎突出嚥下法、咳・強制呼出手技またはハフィング、舌接触補助床を用いた訓練、前頸皮膚用手刺激による嚥下反射促通手技、電気刺激療法、非侵襲的脳刺激法(rTMS, tDCS)、努力嚥下、軟口蓋挙上装置を用いた訓練、バイオフィードバック、メンデルソン手技、K-point 刺激 |

| 摂食訓練(直接訓練):食物を嚥下するときの訓練 |

| 嚥下の意識化、頸部回旋、交互嚥下、ストローピペット法、食品調整、スライス型ゼリー丸のみ法、一口量の調整、体幹角度調整、Chin down、健側傾斜姿勢、一側嚥下、鼻つまみ嚥下、複数回嚥下、反復嚥下 |

栄養管理

栄養管理は摂食嚥下リハビリテーション治療の基礎である。ALSでは、エビデンスとして初期の栄養不良が独立した予後決定因子であることが示されている。

誤嚥予防

脳卒中後における誤嚥性肺炎の予防としては、アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬、シロスタゾール、アマンタジン(いずれも保険適用外)について、限定的ながらエビデンスがある[8]。(文献8:脳卒中ガイドライン2015)

一般的には姿勢調整・嚥下調整食・嚥下訓練により、誤嚥を予防できることも少なくないが、重度の嚥下障害でリハビリテーション治療効果が乏しい場合は、外科的に誤嚥防止術を提案する。発声機能を失うことが多く、十分な説明で理解を求めることが必要である。喉頭温存法と喉頭非温存法(喉頭全摘出術)がある

慢性疾患において、嚥下改善が乏しい場合には嚥下機能改善術を選択肢として提示する。誤嚥予防につなげることもできる。咽頭内圧上昇・食道入口部開大・喉頭挙上・喉頭閉鎖の強化の目的で行われる。球麻痺ではボツリヌス毒素注入療法を考慮する場合もある[9]。(文献9)

患者の理解・受容へのサポート

脳神経内科疾患では、認知機能障害・うつ症状を合併することもあり、情報を共有してチーム医療として患者家族を支える。

介護者への援助

慢性疾患では、調理や食事介助など、食生活を支える介助者への長期間の援助も欠かせない。在宅スタッフと連携してサポートする。

脳神経内科疾患のリハビリテーション治療

現疾患の治療と並行して、早期より摂食嚥下リハビリテーションを開始する。リハビリテーションプランを考えるうえで、経過によって以下のように分類する。以下概要を述べる。詳細は文献[10][11][12][13]を参照。

急に発症して徐々に回復するタイプ

脳卒中、ギランバレー症候群などが属する。脳卒中患者においては、摂食嚥下障害が多く認められる。発症早期に摂食嚥下機能のスクリーニング検査、さらには嚥下造影検査、内視鏡検査などを適切に行い、その結果をもとに、栄養摂取経路(経管・経口)や食形態を検討し、多職種で連携して包括的な介入を行うことが強く求められる[10]。

比較的急速に進行するタイプ

筋萎縮性側索硬化症などによる[11]。(文献11)次に起こる障害を予測(一歩先)して、予め補助栄養やPEG、呼吸管理の併用、誤嚥防止術などの計画をたて、患者の理解、受容を援助する。その時点での嚥下能力にあった嚥下調整食を提供することと、摂食姿勢を調整することが重要である。栄養不良は独立した予後決定因子であり、病初期より定期的な栄養評価と管理を行う。呼吸不全が嚥下に与える影響に注意し、呼吸不全が進行した場合は嚥下の再評価を行う。病状の進行速度に受容が追いつかないことも多く、味わう楽しみを尊重するなどのメンタルケアが重要となる。

緩徐に進行するタイプ

パーキンソン病、パーキンソン症候群、脊髄小脳変性症、筋ジストロフィーなどによる。緩徐に進行するため患者側に摂食嚥下障害の病識が乏しいことが多い。うつ症状や認知障害を伴うこともある。患者の理解と受容を助けることが第一歩である。その時点での最大の嚥下能力を引き出すリハプランを構築する。嚥下食を長期に継続できるよう、メニューの工夫や調理法の指導など介助者へのサポートが重要である。長期化に伴う肺炎や栄養障害、経腸栄養剤による合併症への対策が必要である。

嚥下障害が変動するタイプ

症状変動のあるパーキンソン病、重症筋無力症、多発性硬化症などによる。悪化時の誤嚥防止対策と寛解時の嚥下機能の再評価がポイントである。悪化時には一時経口摂取を中止し、経管栄養法により誤嚥のリスクを減らして、早期寛解を促す。寛解後、嚥下機能検査による再評価をおこない、経管栄養の継続や嚥下訓練の再開の適否を決定する。

参考文献

- ↑ 1.0 1.1 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 医療検討委員会 (2019).

摂食嚥下障害の評価 2019 PDF - ↑ 小口和代、才藤栄一、馬場 尊、楠戸正子、田中ともみ、小野木啓子 (2000).

機能的嚥下障害スクリーニングテスト「反復唾液嚥下テスト」(the Repetitive Saliva Swallowing Test: RSST)の検討(2) 妥当性の検討 リハ医学37:383-388 CiNii - ↑ 戸原 玄、才藤 栄一、馬場 尊、小野木 啓子、植松 宏 (2002).

Videofluorographyを用いない摂食・嚥下障害評価フローチャート 摂食. 嚥下リハ学会誌 6:196-206 PDF - ↑ 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2004).

嚥下造影の標準的検査法(詳細版)日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 医療検討委員会案 作成に当たって 日摂食嚥下リハ会誌 8:71-86 PDF - ↑ 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2013).

嚥下内視鏡検査の手順 2012 改訂(修正版)日摂食嚥下リハ会誌 17:87–99 PDF - ↑ 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2013).

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013, 日摂食嚥下リハ会誌 17:255–267 PDF - ↑ 日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 (2014).

訓練法のまとめ(2014 版). 日摂食嚥下リハ会誌 18:55–89 PDF - ↑ 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会 (2015).

脳卒中治療ガイドライン 2015 pp124 - ↑ 日本耳鼻咽喉科学会編集 (2018).

嚥下障害の外科的治療 嚥下障害診療ガイドライン 2018年版 金原出版 p29-31 PDF - ↑ 10.0 10.1 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会編集 (2015).

脳卒中治療 2015ガイドライン PP303-305 - ↑ 11.0 11.1 監修 日本神経学会 編集「筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン」作成委員会 (2013).

筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2013 - ↑ 野崎 園子、市原 典子(編著) (2014).

DVDで学ぶ神経内科の摂食嚥下障害DVDビデオ 医歯薬出版 - ↑ 野﨑園子(編著) (2018).

病院と在宅をつなぐ 脳神経内科の摂食嚥下障害―病態理解と専門職の視点― 全日本病院出版会