「錯覚」の版間の差分

Akiyoshi Kitaoka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |

Akiyoshi Kitaoka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |

||

| 26行目: | 26行目: | ||

明るさの錯視(brightness illusion あるいは lightness illusion)には、明るさの対比<ref>英語では simultaneous brightness contrast あるいは simultaneous lightness contrast としばしば表現される。それに合わせた日本語表現は、同時的明るさ対比である</ref>と明るさの同化<ref>英語では、brightness assimilation あるいは lightness assimilation と表現し、simultaneous brightness assimilation とは言わない。</ref>がある。明るさの対比的な錯視には、チェッカーシャドー錯視(checker shadow illusion)や縞誘導(grating induction)がある。明るさの同化的な錯視には、ベナリ効果(Benary effect)やホワイト効果(White's effect)<ref>White, M. (1979). A new effect of pattern on perceived lightness. Perception, 8, 413–416.</ref><ref>Todorović, D. (1997). Lightness and Junctions. Perception, 26(4), 379–394. https://doi.org/10.1068/p260379</ref><ref>Gilchrist, A. L., & Annan, V. (2002). Articulation Effects in Lightness: Historical Background and Theoretical Implications. Perception, 31(2), 141–150. https://doi.org/10.1068/p04sp</ref>がある。 | 明るさの錯視(brightness illusion あるいは lightness illusion)には、明るさの対比<ref>英語では simultaneous brightness contrast あるいは simultaneous lightness contrast としばしば表現される。それに合わせた日本語表現は、同時的明るさ対比である</ref>と明るさの同化<ref>英語では、brightness assimilation あるいは lightness assimilation と表現し、simultaneous brightness assimilation とは言わない。</ref>がある。明るさの対比的な錯視には、チェッカーシャドー錯視(checker shadow illusion)や縞誘導(grating induction)がある。明るさの同化的な錯視には、ベナリ効果(Benary effect)やホワイト効果(White's effect)<ref>White, M. (1979). A new effect of pattern on perceived lightness. Perception, 8, 413–416.</ref><ref>Todorović, D. (1997). Lightness and Junctions. Perception, 26(4), 379–394. https://doi.org/10.1068/p260379</ref><ref>Gilchrist, A. L., & Annan, V. (2002). Articulation Effects in Lightness: Historical Background and Theoretical Implications. Perception, 31(2), 141–150. https://doi.org/10.1068/p04sp</ref>がある。 | ||

色の錯視(color | 色の錯視(color illusion)にも、色の対比と色の同化がある。色の対比的な錯視には、静脈は青く見える錯視<ref>皮下静脈は青く(あるいは緑に)見えるが、彩度の低い(灰色に近い)肌の色相(黄から赤にかけての色相)の色である。</ref><ref>Kienle, A., Lilge, L., Vitkin, I. A., Patterson, M. S., Wilson, B. C., Hibst, R., & Steiner, R. (1996). Why do veins appear blue? A new look at an old question. Applied Optics, 35(7), 1151-1160.</ref><ref>北岡明佳 (2019). イラストレイテッド 錯視のしくみ 朝倉書店 </ref>がある。色の同化的な錯視の例としては、ムンカー錯視(Munker illusion)がある。主観色(subjective color)<ref>フリッカー刺激あるいは運動刺激によって無彩色から生成される錯視的な色彩のことである。プレヴォスト・フェヒナー・ベンハム色(Prevost-Fechner-Benham color)ともいう。</ref><ref>Cohen, J. & Gordon, D. (1949). The Prevost-Fechner-Benham subjective colors. Psychological Bulletin, 46(2), 97-136. http://doi.org/10.1037/h0060841</ref>も色の錯視である。 | ||

運動視の錯視は、運動する対象に起こる錯視と、静止画像の一部あるいは全部が動いて見える錯視に分けられる。前者の例としては、フットステップ錯視がある。後者の例としては、運動残効(motion aftereffect)、オオウチ錯視(Ouchi illusion)、フレーザー・ウィコックス錯視(Fraser-Wilcox illusion)<ref>Fraser, A, & Wilcox, K. J. (1979). Perception of illusory movement. Nature, 281, 565-566. http://doi.org/10.1038/281565a0</ref>などがある。北岡の「蛇の回転」(図2)は、フレーザー・ウィルコックス錯視を最適化した錯視<ref>Kitaoka, A. & Ashida, H. (2003). Phenomenal characteristics of the peripheral drift illusion. VISION (Journal of the Vision Society of Japan), 15, 261-262. https://doi.org/10.24636/vision.15.4_261</ref>を用いた作品である。 | 運動視の錯視は、運動する対象に起こる錯視と、静止画像の一部あるいは全部が動いて見える錯視に分けられる。前者の例としては、フットステップ錯視がある。後者の例としては、運動残効(motion aftereffect)、オオウチ錯視(Ouchi illusion)、フレーザー・ウィコックス錯視(Fraser-Wilcox illusion)<ref>Fraser, A, & Wilcox, K. J. (1979). Perception of illusory movement. Nature, 281, 565-566. http://doi.org/10.1038/281565a0</ref>などがある。北岡の「蛇の回転」(図2)は、フレーザー・ウィルコックス錯視を最適化した錯視<ref>Kitaoka, A. & Ashida, H. (2003). Phenomenal characteristics of the peripheral drift illusion. VISION (Journal of the Vision Society of Japan), 15, 261-262. https://doi.org/10.24636/vision.15.4_261</ref>を用いた作品である。 | ||

立体視の錯視としては、プルフリッヒ効果(Pulfrich effect)や色立体視(chromostereopsis)<ref>黒背景に赤と青のパターンがある場合、赤は青より奥行き的に手前に見える人が多いが、少数の人は青が赤より手前に見える現象。色収差(chromatic aberration)によって生じると考えられる両眼視差(両眼網膜像差)(binocular disparity)による両眼立体視(binocular stereopsis)現象である。</ref><ref>Kitaoka, A. (2016). Chromostereopsis. in Ming Ronnier Luo (Ed.), Encyclopedia of Color Science and Technology, Vol.1, New York; Springer (pp. 114-125).</ref>がある。一般の人には、ステレオグラム(streogram)<ref>両眼視差(両眼網膜像差)を付けた2枚の画像をそれぞれ左右の目に投影することで両眼立体視による奥行き知覚を生成させるための刺激図形。画像が2枚独立ではなく複数の画像が連続しているステレオグラムは、オートステレオグラム(autostereogram)と呼ばれる。</ref>やランダムドットステレオグラム(random dot stereogram)<ref>ステレオグラムがランダムドットになっていて、単眼ではどのような奥行きパターンを埋め込んでいるのかわからない刺激図形。</ref> | 立体視の錯視としては、プルフリッヒ効果(Pulfrich effect)や色立体視(chromostereopsis)<ref>黒背景に赤と青のパターンがある場合、赤は青より奥行き的に手前に見える人が多いが、少数の人は青が赤より手前に見える現象。色収差(chromatic aberration)によって生じると考えられる両眼視差(両眼網膜像差)(binocular disparity)による両眼立体視(binocular stereopsis)現象である。</ref><ref>Kitaoka, A. (2016). Chromostereopsis. in Ming Ronnier Luo (Ed.), Encyclopedia of Color Science and Technology, Vol.1, New York; Springer (pp. 114-125).</ref>がある。一般の人には、ステレオグラム(streogram)<ref>両眼視差(両眼網膜像差)を付けた2枚の画像をそれぞれ左右の目に投影することで両眼立体視による奥行き知覚を生成させるための刺激図形。画像が2枚独立ではなく複数の画像が連続しているステレオグラムは、オートステレオグラム(autostereogram)と呼ばれる。</ref>やランダムドットステレオグラム(random dot stereogram)<ref>ステレオグラムがランダムドットになっていて、単眼ではどのような奥行きパターンを埋め込んでいるのかわからない刺激図形。</ref>そのものも錯視の仲間のように認識されることがある。 逆遠近法 望遠レンズで遠景を撮影すると、奥行き方向の傾斜が急に見える現象(図5)<ref>北岡明佳 (2020). 現代がわかる心理学 丸善出版</ref>がある。 | ||

顔の錯視 ウォラストン錯視 サッチャー錯視 ホロウフェース錯視 | 顔の錯視 ウォラストン錯視 サッチャー錯視 ホロウフェース錯視 | ||

==反転図形== | ==反転図形== | ||

同一の刺激から、2つあるいは複数の知覚像が得られる場合、その刺激を反転図形という<ref>文献上は、反転図形は錯視の仲間のように扱われてきた。その理由であるが、1つの刺激には1つの知覚が正しく対応するはずだという信念を人間は持っていて、錯視と同様にそれに抵触するからかもしれない。</ref>。奥行き反転図形、図地反転図形、あひるとうさぎの反転図形に分けられる。奥行き反転図形の例としては、ネッカーの立方体、シュレーダーの階段、マッハの本がある。図地反転図形の例としては、ルビンの盃がある。あひるとうさぎの反転図形の例としては、あひるとうさぎがある。両眼闘争(binocular | 同一の刺激から、2つあるいは複数の知覚像が得られる場合、その刺激を反転図形という<ref>文献上は、反転図形は錯視の仲間のように扱われてきた。その理由であるが、1つの刺激には1つの知覚が正しく対応するはずだという信念を人間は持っていて、錯視と同様にそれに抵触するからかもしれない。</ref>。奥行き反転図形、図地反転図形、あひるとうさぎの反転図形に分けられる。奥行き反転図形の例としては、ネッカーの立方体、シュレーダーの階段、マッハの本がある。図地反転図形の例としては、ルビンの盃がある。あひるとうさぎの反転図形の例としては、あひるとうさぎがある。両眼闘争(binocular rivalry)は複数の知覚像が観察できるものであるが、反転図形とは言わない<ref>反転図形に比べて両眼闘争の知覚像は不安定でノイジーだからであろうか、</ref>。) | ||

==不可能図形== | ==不可能図形== | ||

| 56行目: | 54行目: | ||

==動物の錯視== | ==動物の錯視== | ||

ヒト以外の動物にも錯視が見えるという報告がある<ref>Agrillo, C., Parrish, A.E., & Beran, M.J. (2014). Do rhesus monkeys (''Macaca mulatta'') perceive the Zöllner illusion? Psychonomic Bullutin & Review, 21, 986–994.</ref><ref>Bååth, R., Seno, T., & Kitaoka, A. (2014). Cats and illusory motion. Psychology, 5, 1131-1134.</ref><ref>Fujita, K., Blough, D.S., & Blough, P.M. (1991). Pigeons see the Ponzo illusion. Animal Learning & Behavior, 19, 283–293.</ref><ref>Nakamura, N., Watanabe, S., & Fujita, K. (2008). Pigeons perceive the Ebbinghaus-Titchener circles as an assimilation illusion. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 34(3), 375–387.</ref> | ヒト以外の動物にも錯視が見えるという報告がある<ref>Agrillo, C., Parrish, A.E., & Beran, M.J. (2014). Do rhesus monkeys (''Macaca mulatta'') perceive the Zöllner illusion? Psychonomic Bullutin & Review, 21, 986–994.</ref><ref>Bååth, R., Seno, T., & Kitaoka, A. (2014). Cats and illusory motion. Psychology, 5, 1131-1134.</ref><ref>Fujita, K., Blough, D.S., & Blough, P.M. (1991). Pigeons see the Ponzo illusion. Animal Learning & Behavior, 19, 283–293.</ref><ref>Nakamura, N., Watanabe, S., & Fujita, K. (2008). Pigeons perceive the Ebbinghaus-Titchener circles as an assimilation illusion. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 34(3), 375–387.</ref>。それによって、ヒトが錯視図形を見て知覚するような「知覚の歪み」が動物にもあるらしい、ということがわかる。ヒトは錯視をおもしろがるが、動物は特段錯視をおもしろがるようには見えないという違いはある<ref>繁桝算男・北岡明佳 (2018). 連載 人生の智慧のための心理学 第4回 錯覚から世界を考える? 書斎の窓(有斐閣), 655(2018年1月号), 44-48.</ref>。 | ||

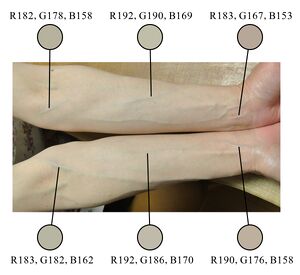

[[ファイル:Veincolorillusion04L.jpg|サムネイル|図4 静脈の錯視。静脈は青く(あるいは緑っぽく)見えるが、1点を見れば彩度の低い(灰色に近い)黄色から赤の色相の色である。]] | |||

==錯覚の参考文献== | ==錯覚の参考文献== | ||

2023年7月22日 (土) 18:20時点における版

英:illusion 独:Täuschung 仏:illusion

錯覚とは、ある対象についての知覚がその対象の真の性質と認識されるものと異なる場合の知覚である。

錯覚とは

錯覚とは、ある対象についての知覚がその対象の真の性質と認識されるものと異なる場合の知覚である。すなわち、知覚が刺激の客観的性質と一致しない現象を指す[1]。何が原因であるかを基準に、物理的錯覚、知覚的錯覚、認知的錯覚に大別することができる。残像や順応といった現象あるいは機能を、生理的錯覚として知覚的錯覚から独立させる考え方もある[2][3]。おおむね、物理的錯覚と知覚的錯覚は非可逆的(対象についての正しい知識を得ても修正は困難である)で、認知的錯覚は可逆的である(正しい知識を得ることで修正が可能である)。

Gregory[2][4]は、錯覚は曖昧性(ambiguity)・歪み(distortion)・逆説(paradox)・虚構(fiction)の4つに分類できるとした。曖昧性の例として、奥行き反転図形(ネッカーの立方体、シュレーダーの階段、マッハの本、ホロウフェース錯視)、図地反転図形(ルビンの盃)、視野闘争、霧の中の像、白内障の人の見えを挙げている。歪みの例として、シャルパンティエ効果、幾何学的錯視、プルフリッヒ効果、乱視の人の見え、水の中のスプーン、側抑制による錯視(明るさや色の対比現象)を挙げる。逆説性の例として、マグリットの鏡(自分の後頭部が映る鏡)、不可能図形(ペンローズの三角形、無限階段)、運動残効、鏡を挙げる。虚構性として、パレイドリア、ロールシャッハテスト、主観的輪郭、残像、マッハバンド、主観色(ベンハムのコマ)、虹、モワレパターンを挙げている。さらに、Gregoryは、錯覚を物理的なもの(physical)と認知的なもの(cognitive)なものという分け方も示しているが、後者は知覚的錯覚を含む。

物理的錯覚

物理的錯覚とは、知覚を歪める原因が物理現象にある錯覚のことである。身近な例としては、救急車が通り過ぎるとサイレンの音が低くなる現象(ドップラー効果)がある。自然現象としては、蜃気楼(mirage)[5][6]やブロッケン現象(Brocken spectre)[7][8]がある。物理的錯覚として、Gregory[4]は、霧の中の像(物体の輪郭がぼやけて見えること)、水の中のスプーン(屈折によって曲がって見えること)、鏡(映っているものが本当の位置でない場所に見えること)、虹(見えているのに触ることも近づくこともできないこと)、モワレパターン(対象に縞模様はないのに干渉縞が見えること)を挙げている。モワレパターンはその物理的刺激に対応した「正しい」知覚を観察者に生起させるものであるから、知覚的錯覚ではない。ゆえに、モワレパターンを物理的錯覚に分類することは妥当である。しかし、モワレパターンを錯覚と呼ぶならば、絵画、写真、映画、テレビなどによって生成されたリアルな画像・映像は虚像だとして、それらはすべて錯覚であると主張することもできる。この主張は既に芸術家によってなされている[9]。この考え方に従えば、パレイドリア(pareidolia)[10][11]は物理的錯覚であり[12]、パレイドリアをテーマとした芸術[13]は物理的錯覚を表現したものである。ということは、この種の芸術を包摂するだまし絵(trompe l'oeil)[14]は物理的錯覚として位置づけられる。バーチャルリアリティ(virtual reality)[15]を錯覚に位置付けるなら、物理的錯覚である。

知覚的錯覚

知覚的錯覚は、感覚・知覚レベルに原因がある錯覚である。視覚性の錯覚は錯視、聴覚性の錯覚は錯聴、触覚性の錯覚は錯触と呼ばれる。視覚の錯覚である錯視は、幾何学的錯視、明るさや色の錯視、運動視の錯視などに分類される(後述の「錯視」の項目を参照)。聴覚の錯覚である錯聴には、連続聴効果(auditory continuity illusion)[16][17][18]、ミッシングファンダメンタル(missing fundamental)[19][20]などが知られる。触覚の錯覚である錯触には、ベルベットハンド錯覚(velvet hand illusion)[21][22]や感覚漏斗現象(sensory funneling)[23][24]、アリストテレスの錯覚(Aristotle illusion)[25][26]などがある。温度感覚の錯覚としては、サーマルグリル錯覚(thermal grill illusion)[27][28]やサーマルリファラル(thermal referral)[29][30]がある。多感覚の相互作用における錯覚もある。たとえば、腹話術効果(ventriloquism effect)[31][32]は、視覚の情報が優位となって引き起こされる聴覚の錯覚である。シャルパンテイエ効果(Charpentier effect)[33][34][35]は、視覚に影響を受ける重さの知覚の錯覚である[36]。ラバーハンド錯覚(rubber hand illusion)[37][38]は、視覚に影響を受ける身体知覚の錯覚[39]である。

認知的錯覚

認知的錯覚とは、思い違い、勘違い、記憶違い、誤解のことである。認知的錯覚には、透明性の錯覚(illusion of transparency)[40][41]、デジャビュ現象(déjà vu phenomenon)[42][43][44]、連言錯誤(conjunction fallacy)[45][46]、錯誤相関(illusory correlation)[47][48][49]などがある。難問として知られるモンティ・ホール問題(Monty Hall problem)[50][51]も認知的錯覚の例と言える。歪んだ知覚を求める行動や態度を錯覚のカテゴリーに含めるのであれば、セルフ・サービング・バイアス(self-serving bias)[52][53]、行為者-観察者バイアス(actor-observer bias)[54][55]、確証バイアス(confirmation bias)[56][57]、正常性バイアス(normalcy bias)[58][59][60]なども例となる。

錯視

視知覚の錯覚は錯視(visual illusion)と呼ばれ[61]、19世紀中葉より盛んに研究が行われるようになり、現在に至っている。視覚のモダリティに対応して、幾何学的錯視、明るさの錯視、色の錯視、運動視の錯視、立体視の錯視、顔の錯視などに分類される。

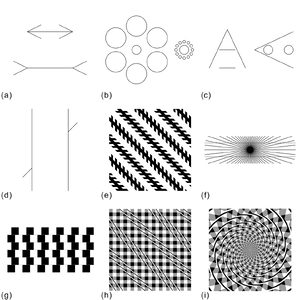

幾何学的錯視(geometric illusion)とは形の次元の錯視のことで、大きさの錯視(size illusion)、位置の錯視(misalignment illusion)、傾きの錯視(tilt illusion あるいは orientation illusion)に分けられる。図1に、古典的な幾何学的錯視を示した。ミュラー=リヤー錯視、エビングハウス錯視、ポンゾ錯視は大きさの錯視である。ポッゲンドルフ錯視は位置の錯視である。ツェルナー錯視、へリング錯視、ミュンスターベルク錯視(カフェウォール錯視)、フレーザー錯視、フレーザーの渦巻き錯視は傾きの錯視である。出たばかりの月は大きく見える月の錯視(moon illusion)[62][63]は古くから知られる幾何学的錯視である。

明るさの錯視(brightness illusion あるいは lightness illusion)には、明るさの対比[64]と明るさの同化[65]がある。明るさの対比的な錯視には、チェッカーシャドー錯視(checker shadow illusion)や縞誘導(grating induction)がある。明るさの同化的な錯視には、ベナリ効果(Benary effect)やホワイト効果(White's effect)[66][67][68]がある。

色の錯視(color illusion)にも、色の対比と色の同化がある。色の対比的な錯視には、静脈は青く見える錯視[69][70][71]がある。色の同化的な錯視の例としては、ムンカー錯視(Munker illusion)がある。主観色(subjective color)[72][73]も色の錯視である。

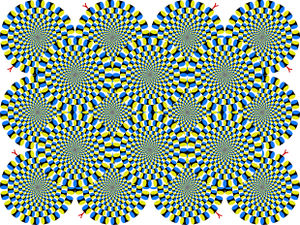

運動視の錯視は、運動する対象に起こる錯視と、静止画像の一部あるいは全部が動いて見える錯視に分けられる。前者の例としては、フットステップ錯視がある。後者の例としては、運動残効(motion aftereffect)、オオウチ錯視(Ouchi illusion)、フレーザー・ウィコックス錯視(Fraser-Wilcox illusion)[74]などがある。北岡の「蛇の回転」(図2)は、フレーザー・ウィルコックス錯視を最適化した錯視[75]を用いた作品である。

立体視の錯視としては、プルフリッヒ効果(Pulfrich effect)や色立体視(chromostereopsis)[76][77]がある。一般の人には、ステレオグラム(streogram)[78]やランダムドットステレオグラム(random dot stereogram)[79]そのものも錯視の仲間のように認識されることがある。 逆遠近法 望遠レンズで遠景を撮影すると、奥行き方向の傾斜が急に見える現象(図5)[80]がある。

顔の錯視 ウォラストン錯視 サッチャー錯視 ホロウフェース錯視

反転図形

同一の刺激から、2つあるいは複数の知覚像が得られる場合、その刺激を反転図形という[81]。奥行き反転図形、図地反転図形、あひるとうさぎの反転図形に分けられる。奥行き反転図形の例としては、ネッカーの立方体、シュレーダーの階段、マッハの本がある。図地反転図形の例としては、ルビンの盃がある。あひるとうさぎの反転図形の例としては、あひるとうさぎがある。両眼闘争(binocular rivalry)は複数の知覚像が観察できるものであるが、反転図形とは言わない[82]。)

不可能図形

部分的には正しい知覚像を与えるが、全体で見ると不整合な知覚を与える刺激のことである。ペンローズの三角形、無限階段などがある。

幻覚と妄想

錯覚に類似した概念に、幻覚(hallucination)がある。幻覚は外部に対象が存在しない状態で起こる(おもに病的な)知覚であり、錯覚は外部の対象を刺激として引き起こされる(おもに健常な)知覚である。幻覚の例としては、幻肢(phantom limb)[83][84][85][86]、体外離脱体験(out-of-body experience)や自己像幻視(autoscopy)[87][88]などがある。レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)[89]ではしばしば幻視(視覚性の幻覚)を伴う[90][91]。統合失調症(schizopherenia)ではしばしば幻聴(聴覚性の幻覚)[92][93]を伴う。

錯覚に類似した概念に、妄想(delusion)がある。妄想は「誤った想像、信念あるいは思考」である。根拠のない主観的な想像・信念・思考であり、統合失調症などの病的原因によって起こり、事実の経験や他者からの論理的な説得によって容易に訂正されることがない。誇大妄想、被害妄想、関係妄想などがある。妄想は認知的錯覚に類似しているが、妄想は病的であって、訂正が容易ではない(非可逆的である)という点が、認知的錯覚とは異なる。なお、夢は健常なものであるが、知覚される像は幻覚であるとともに、内容は妄想的である。ただし、明晰夢(lucid dreaming)[94]は妄想的ではないという例外がある。

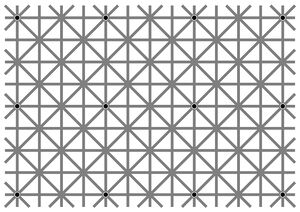

外部に対象のない知覚ではあるが、幻覚ではなく錯覚とされる現象もある。一例として、主観的輪郭(subjective contour)[95]がある。それらを引き起こす文脈刺激が周囲に存在することと、現象は誰にでも起きることから、一般的にはこれらを幻覚には分類しない。その逆に、対象はあるのに知覚されない錯覚という現象もある。たとえば、トロクスラー効果(Troxler effect)[96]などの消失錯視群(extinction illusions)(図1)である。

以上のように、錯覚、幻覚、妄想の三者は学問的には区別されているものであるが、日常用語や一般の辞書類、あるいは科学的研究においても、それらの区別は必ずしも明確ではない。たとえば、研究社 新英和大辞典 第5版[97]によれば、"illusion"は「1 幻覚、幻影、幻(cf. hallucination) 2 幻想、妄想、迷想、迷い、誤解(delusion) 3 〘心理〙錯覚:an optical~ 錯視」となっていて、錯覚、幻覚、妄想は混同されやすい概念であることがわかる。

錯視に相関した脳活動

この錯視画像を観察中に運動視を司ると考えられる大脳皮質の領域(hMT+)が活性化される証拠がある[99]。

動物の錯視

ヒト以外の動物にも錯視が見えるという報告がある[100][101][102][103]。それによって、ヒトが錯視図形を見て知覚するような「知覚の歪み」が動物にもあるらしい、ということがわかる。ヒトは錯視をおもしろがるが、動物は特段錯視をおもしろがるようには見えないという違いはある[104]。

錯覚の参考文献

"The Oxford compendium of visual illusions" (2017)[105]、"The psychology of visual illusion" (1972)[106]、「錯視の科学ハンドブック」(2005)[107]、「錯視入門」(2010)[108]、"Eye and brain" (1998)[2]、「錯覚の科学」(2020)[2]、"The invisible gorilla" (2010)[109]、「からだの錯覚 脳と感覚が作り出す不思議な世界」(2023)[39]などがある。

- ↑ 新村出(編) (2008). 広辞苑 第六版 岩波書店

- ↑ Gregory, R. L. (1998). Eye and brain: The psychology of seeing. Oxford University Press. (日本語訳:リチャード L. グレゴリー(著)、近藤倫明・中溝幸夫・三浦佳世(訳) (2001). 脳と視覚 ―グレゴリーの視覚心理学― ブレーン出版)

- ↑ 菊池聡 (2020). 放送大学教材 改訂版 錯覚の科学 放送大学教育振興会

- ↑ Gregory, R. L. (1997). Visual illusions classified. Trends in Cognitive Sciences, 1(5), 190–194. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(97)01060-7

- ↑ 大気中で光が屈折して虚像が見える現象。

- ↑ 特別天然記念物 魚津埋没林博物館 「蜃気楼」 https://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/shinkiro/index.html(2023年7月20日アクセス)

- ↑ 太陽などの光が観察者の背後から差し込む時、影の方向にある雲や霧の粒子によって光が散乱され、影の周りに虹のような光の輪が見える現象。

- ↑ "Brocken spectre" Britannica https://www.britannica.com/science/Brocken-specter (2023年6月10日閲覧)

- ↑ Magritteは、ハイプを描いた『イメージの裏切り』(La trahison des images)という作品(1929年)に「これはパイプではない」(Ceci n'est pas une pipe)(絵の具の集合に過ぎない、という意味である)と書き込み、絵画の持つ錯覚的性質を指摘した。 https://collections.lacma.org/node/239578

- ↑ 特定の自然物あるいは人工物が顔や何かの形状に見える現象。

- ↑ Zhou, L.-F., & Meng, M. (2020). Do you see the “face”? Individual differences in face pareidolia. Journal of Pacific Rim Psychology, 14. https://doi.org/10.1017/prp.2019.27

- ↑ Gregoryは認知的錯覚に分類している。

- ↑ 例えば、Arcimboldoの絵画。 https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo

- ↑ そこに描かれたものが本当にそこにあるかのように人々をだますよう巧みにデザインされた絵画のこと。 https://en.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il

- ↑ バーチャルリアリティ学会によれば、バーチャルリアリティとは「みかけや形は原物そのものではないが,本質的あるいは効果としては現実であり原物であること」である。 https://vrsj.org/about/virtualreality/ (最終更新日: 2012/01/13)(2023年7月20日アクセス)

- ↑ 音が短時間途切れていても、その中断部分に別の強い音が挿入されていると、補われてなめらかに聞こえる現象。

- ↑ Miller, G. A., & Licklider, J. C. R. (1950). The intelligibility of interrupted speech. Journal of the Acoustical Society of America, 22,167-173.

- ↑ Warren, R. M., Wrightson, J. M., & Puretz, J. (1988). Illusory continuity of tonal and infratonal periodic sounds. Journal of the Acoustical Society of America, 84, 1338-1342.

- ↑ 音の高さ(ピッチ)は音の基本周波数に対応するものであるが、基本周波数成分が物理的に存在していない状況において、倍音成分から基本周波数が推定されてその音の高さに聞こえる現象。

- ↑ Schouten,J. F., Ritsmam R. J., & Cardozo, B. L. (1962). Pitch of the residue. Journal of the Acoustical Society of America, 34, 1418-1424.

- ↑ 金網を両手ではさみ、手を合わせたままゆっくり前後に動かすと、金属性の硬い感触ではなく、やわらかくてふんわりとした(ベルベットのような)触り心地を感じる現象。

- ↑ Mochiyama, H., Sano, A., Takesue, N., Kikuuwe, R., Fujita, K., Fukuda, S., Marui, K., & Fujimoto, H. (2005). Haptic illusions induced by moving line stimuli. Proc. World Haptic Conference,645–648.

- ↑ ファントムセンセーションともいう。複数の触覚刺激が同時に異なる部位に提示された時、中間にその刺激を感じる現象。

- ↑ von Békésy, G. (1959). Neural funneling along the skin and between the inner and outer hair cells of the cochlea. Journal of the Acoustical Society of America, 31(9), 1236–1249.

- ↑ 人差し指と中指を交差させて鉛筆や自分の鼻に触れると。鉛筆や自分の鼻が2つあるように感じる現象。

- ↑ Hayward, V. (2008). A brief taxonomy of tactile illusions and demonstrations that can be done in a hardware store. Brain Research Bulletin, 75(6), 742-752. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2008.01.008

- ↑ 温かい物体と冷たい物体を近接した皮膚部位で同時に触れると、熱い物体に触れたように感じる現象。痛みを知覚することもある。

- ↑ Craig, A. D., & Bushnell, M. C. (1994). The thermal grill illusion: Unmasking the burn of cold pain. Science, 265 (5169), 252–255. https://www.science.org/doi/10.1126/science.8023144

- ↑ 中指で常温のものに、人差し指と薬指で暖かい(冷たい)ものを触れると、常温のものも温かく(冷たく)感じられる現象。

- ↑ Green, B. G.(1977). Localization of thermal sensation: An illusion and synthetic heat. Perception & Psychophysics, 22, 331-337.

- ↑ 実際の話し手からではなく、人形の動く口から声が聞こえてくるように知覚される現象。

- ↑ Bruns, P. (2019). The ventriloquist illusion as a tool to study multisensory processing: An update. Frontiers in Integrative Neuroscience, 13, 51. https://doi.org/10.3389/fnint.2019.00051

- ↑ 同じ重さのものでも、体積が小さいものは大きいものに比べて重く感じる現象。

- ↑ Murray, D. J., Ellis, R. R., Bandomir, C. A., & Ross, H. E. (1999). Charpentier (1891) on the size—weight illusion. Perception & Psychophysics, 61, 1681–1685. https://doi.org/10.3758/BF03213127

- ↑ Saccone, E.J., Landry, O., & Chouinard, P.A. (2019). A meta-analysis of the size-weight and material-weight illusions. Psychonomic Bullutin & Review, 26, 1195–1212. https://doi.org/10.3758/s13423-019-01604-x

- ↑ Murray et al. (1999) によると、「生理学者であったシャルパンティエは、重さの知覚の説明として、皮膚にかかる単位面積当たりの圧力や物体を持ち上げるのに必要な運動エネルギーの相対的な大きさといった神経生理学的な観点に関心があった」ので、必ずしも視覚と重さ知覚の多感覚相互作用と考えたわけではないようだ。

- ↑ 自分の手を衝立の裏に隠し、衝立の手前にゴムでできた手を置いた状態で、協力者に自分の手とゴムの手を同じタイミングで触ってもらっていると、触られているのはゴムの手であるように感じる現象。

- ↑ Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see. Nature 391, 756. https://doi.org/10.1038/35784

- ↑ 小鷹研理 (2023). からだの錯覚 脳と感覚が作り出す不思議な世界 ブルーバックス B-2228 講談社

- ↑ 自分の心の中が他者に読まれているという錯覚で、それを妄想ほど強く確信しているわけではない状態を指す。

- ↑ Gilovich, T., Savitsky, K., & Medvec, V. H. (1998). The illusion of transparency: Biased assessments of others' ability to read one's emotional states. Journal of Personality and Social Psychology, 75(2), 332–346.

- ↑ 初めての場所を訪ねる、初めての人に会うといった場面において、それが以前に経験したことのあるような強い懐かしさを伴う印象が生じる現象。既視感ともいう。

- ↑ Kusumi, T. (2006). Human metacognition and the deja vu phenomenon. In K. Fujita & S. Itakura (Eds.),Diversity of cognition: Evolution, development, domestication, and pathology. Kyoto: Kyoto University Press, pp.302-314.

- ↑ Kasper, B.S., Kasper, E.M., Pauli, E., & Stefan, H. (2010). Phenomenology of hallucinations, illusions, and delusions as part of seizure semiology. Epilepsy & Behavior, 18, 13-23. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2010.03.006

- ↑ たとえば、「ウェブ検索をするときは、検索ワードを増やした方が、ヒット件数が増えると思う」(池田まさみ・森津太子・高比良美詠子・宮本康司 錯思コレクション100 https://www.jumonji-u.ac.jp/sscs/ikeda/cognitive_bias/cate_d/d_33.html 2023年6月12日アクセス)といった誤謬である。

- ↑ Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90(4), 293–315. https://doi.org/10.1037/0033-295X.90.4.293

- ↑ 相関がないデータに相関があると思い込んでしまう現象。少数派グループに対して、稀でネガティブな性質を不当に関連付けるという形でよく見られる。

- ↑ Chapman, L. J. (1967). Illusory correlation in observational report. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 6, 151-155. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(67)80066-5

- ↑ Hamilton, D. L., & Gifford, R. K. (1976). Illusory correlation in interpersonal perception: A cognitive basis of stereotypic judgments. Journal of Experimental Social Psychology, 12, 392-407. https://doi.org/10.1016/S0022-1031(76)80006-6

- ↑ モンティ・ホール問題を簡潔に記述すると、以下の通りである。3つの選択肢があって1つは当たりである。プレーヤーがどれか1つの選択肢を選んだ後、ホストが残り2つのうち1つを開けてハズレであることを教えてくれる。この時、プレーヤーは選択を残っている選択肢に変更してもよいと言われる。ここでプレーヤーは選択を変更すべきだろうか? 確率で考えると、残っている選択肢が当たりである確率はプレーヤーが最初に選んだ選択肢が当たりである確率の2倍である(プレーヤーが選んだ選択肢が当たる確率は3分の1で、選ばなかった2つの選択肢が当たる確率は合わせて3分の2なので、ホストが1つにしてくれた残りの選択肢が当たる確率は3分の2で変わらない)から変更した方が合理的なのであるが、確率は変わらないように錯覚して変更しない人の方が多い、という現象である。

- ↑ 「モンティ・ホール問題」 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C (2023年7月20日アクセス)

- ↑ 成功した時は自分の能力や努力のおかげと考え、失敗した時は他者や環境のせいにするといった、ご都合主義的で自己防御的な思考・行動傾向のこと。

- ↑ Miller, D. T., & Ross, M. (1975). Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction? Psychological Bulletin, 82(2), 213–225. https://doi.org/10.1037/h0076486

- ↑ 行動の原因としては、その場面における状況という外的要因が十分考えられるが、行為者のパーソナリティや態度が原因であると認識することを、特性帰属と呼ぶ。他者の行動に対しては、特性に帰属する傾向が強い。これを、対応バイアス(correspondence bias)あるいは基本的帰属エラー(fundamental attribution error)という。特性帰属とは対照的に、自分自身の行動については状況に帰属する傾向が強い。両者をあわせて、行為者―観察者バイアスという。

- ↑ Jones, E. E., & Nisbett, R. E. (1972). The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior. In E. E. Jones et al. (Eds.), Attribution: Perceiving the causes of behavior (pp. 79-94). Morristown, NJ: General Learning.

- ↑ 仮説や信念を検証する際に、それらを支持する情報ばかりを集め、都合の悪い情報を無視する、あるいは集めようとしない態度あるいは行動の傾向のこと。

- ↑ Confirmation bias. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias (2023年6月24日アクセス)

- ↑ 認知バイアスの一種で、自分にとって都合の悪い情報を無視したり過小評価したりすることである。災害心理学や社会心理学などの分野で取り上げられる。「正常化バイアス」、「正常化の偏見」、「正常という偏見」、「正常への偏向」、「恒常性バイアス」ともいう。

- ↑ 矢守克也 (2008-2009). 再論―正常化の偏見 実験社会心理学研究, 48(2), 137-149. https://doi.org/10.2130/jjesp.48.137

- ↑ 広瀬弘忠 (1984). 生存のための災害学 : 自然・人間・文明 新曜社

- ↑ 日常用語としては optical illusion と呼ばれる。

- ↑ 天体錯視ともいう。

- ↑ ヘレン・ロス、コーネリス・プラグ(著)、東山篤規(訳) (2014). 月の錯視 なぜ大きく見えるのか 勁草書房

- ↑ 英語では simultaneous brightness contrast あるいは simultaneous lightness contrast としばしば表現される。それに合わせた日本語表現は、同時的明るさ対比である

- ↑ 英語では、brightness assimilation あるいは lightness assimilation と表現し、simultaneous brightness assimilation とは言わない。

- ↑ White, M. (1979). A new effect of pattern on perceived lightness. Perception, 8, 413–416.

- ↑ Todorović, D. (1997). Lightness and Junctions. Perception, 26(4), 379–394. https://doi.org/10.1068/p260379

- ↑ Gilchrist, A. L., & Annan, V. (2002). Articulation Effects in Lightness: Historical Background and Theoretical Implications. Perception, 31(2), 141–150. https://doi.org/10.1068/p04sp

- ↑ 皮下静脈は青く(あるいは緑に)見えるが、彩度の低い(灰色に近い)肌の色相(黄から赤にかけての色相)の色である。

- ↑ Kienle, A., Lilge, L., Vitkin, I. A., Patterson, M. S., Wilson, B. C., Hibst, R., & Steiner, R. (1996). Why do veins appear blue? A new look at an old question. Applied Optics, 35(7), 1151-1160.

- ↑ 北岡明佳 (2019). イラストレイテッド 錯視のしくみ 朝倉書店

- ↑ フリッカー刺激あるいは運動刺激によって無彩色から生成される錯視的な色彩のことである。プレヴォスト・フェヒナー・ベンハム色(Prevost-Fechner-Benham color)ともいう。

- ↑ Cohen, J. & Gordon, D. (1949). The Prevost-Fechner-Benham subjective colors. Psychological Bulletin, 46(2), 97-136. http://doi.org/10.1037/h0060841

- ↑ Fraser, A, & Wilcox, K. J. (1979). Perception of illusory movement. Nature, 281, 565-566. http://doi.org/10.1038/281565a0

- ↑ Kitaoka, A. & Ashida, H. (2003). Phenomenal characteristics of the peripheral drift illusion. VISION (Journal of the Vision Society of Japan), 15, 261-262. https://doi.org/10.24636/vision.15.4_261

- ↑ 黒背景に赤と青のパターンがある場合、赤は青より奥行き的に手前に見える人が多いが、少数の人は青が赤より手前に見える現象。色収差(chromatic aberration)によって生じると考えられる両眼視差(両眼網膜像差)(binocular disparity)による両眼立体視(binocular stereopsis)現象である。

- ↑ Kitaoka, A. (2016). Chromostereopsis. in Ming Ronnier Luo (Ed.), Encyclopedia of Color Science and Technology, Vol.1, New York; Springer (pp. 114-125).

- ↑ 両眼視差(両眼網膜像差)を付けた2枚の画像をそれぞれ左右の目に投影することで両眼立体視による奥行き知覚を生成させるための刺激図形。画像が2枚独立ではなく複数の画像が連続しているステレオグラムは、オートステレオグラム(autostereogram)と呼ばれる。

- ↑ ステレオグラムがランダムドットになっていて、単眼ではどのような奥行きパターンを埋め込んでいるのかわからない刺激図形。

- ↑ 北岡明佳 (2020). 現代がわかる心理学 丸善出版

- ↑ 文献上は、反転図形は錯視の仲間のように扱われてきた。その理由であるが、1つの刺激には1つの知覚が正しく対応するはずだという信念を人間は持っていて、錯視と同様にそれに抵触するからかもしれない。

- ↑ 反転図形に比べて両眼闘争の知覚像は不安定でノイジーだからであろうか、

- ↑ 手や足を失った人が存在しないはずの手足をそこに存在するかのように感じる現象。幻影肢ともいう。その部位に痛みを感じることがあり、幻肢痛(phantom limb pain)と呼ばれる。喪失部位は手足以外の身体部位でも起こる。先天的に手や足を持たない人にも幻肢は起こる。

- ↑ Melzack R. (1990). Phantom limbs and the concept of a neuromatrix. Trends in Neurosciences, 13(3), 88-92. https://doi.org/10.1016/0166-2236(90)90179-E

- ↑ Hill, A. (1999). Phantom limb pain: A review of the literature on attributes and potential mechanisms.Journal of Pain and Symptom Management, 17(2), 125-142. https://doi.org/10.1016/s0885-3924(98)00136-5

- ↑ V. S. ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスリー(著)、山下篤子(訳) (1999). 脳のなかの幽霊 角川書店

- ↑ 体外離脱体験は、自分の身体から見る主体が離脱して、別の場所から自分の身体と世界を見ているという体験のことである。自己像幻視は、見る主体は自分の身体に留まったまま、自分の身体とは別の場所(に置かれたビデオカメラのようなもの)から自分の身体を見ているという体験である。

- ↑ Blanke, O,, Landis, T., Spinelli, L,, & Seeck, M. (2004). Out-of-body experience and autoscopy of neurological origin. Brain, 127(Pt 2), 243-258. https://doi.org/10.1093/brain/awh040

- ↑ McKeith, I.G., Dickson, D. W., Lowe, J., Emre, M., O'Brien, J.T., Feldman, H., Cummings, J., Duda, J. E., Lippa, C., Perry, E. K., Aarsland, D., Arai, H., Ballard, C. G., Boeve, B., Burn, D. J., Costa, D., Del Ser, T., Dubois, B., Galasko, D., Gauthier, S., Goetz, C. G., Gomez-Tortosa, E., Halliday, G., Hansen, L. A., Hardy, J., Iwatsubo, T., Kalaria, R. N., Kaufer, D., Kenny, R. A., Korczyn, A., Kosaka, K., Lee, V. M., Lees, A., Litvan, I., Londos, E., Lopez, O. L., Minoshima, S., Mizuno, Y., Molina, J. A., Mukaetova-Ladinska, E. B., Pasquier, F., Perry, R. H., Schulz, J. B., Trojanowski, J. Q., & Yamada, M. (2005). Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology, 65(12), 1863-1872. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000187889.17253.b1

- ↑ 存在しない人、動物、虫などが見えるという症状。

- ↑ NIH National Institute on Aging "What Is Lewy Body Dementia? Causes, Symptoms, and Treatments" https://www.nia.nih.gov/health/what-lewy-body-dementia-causes-symptoms-and-treatments (2023年7月21日アクセス)

- ↑ たとえば、「自分の悪口を言っている」といった声(幻声)が聞こえる。

- ↑ NIMH "Schizophrenia" https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia (2023年7月21日アクセス)

- ↑ Baird, B., Mota-Rolim, S. A., & Dresler, M. (2019). The cognitive neuroscience of lucid dreaming. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 100, 305-323. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.03.008

- ↑ Kanizsa, G. (1976). Subjective Contours. Scientific American, 234(4), 48-53.

- ↑ Clarke, F.J.J. (1960). A Study of Troxler's Effect, Optica Acta: International Journal of Optics, 7(3), 219-236,

- ↑ 小稲義男(編) (1980). 研究社 新英和大辞典 第5版 研究社

- ↑ Kitaoka, A. (2017). The Fraser-Wilcox illusion and its extension. A. G. Shapiro and D. Todorović (Eds.), The Oxford Compendium of Visual Illusions, Oxford University Press, pp. 500-511.

- ↑ Kuriki, I., Ashida, H., Murakami, I., & Kitaoka, A. (2008). Functional brain imaging of the Rotating Snakes illusion by fMRI. Journal of Vision, 8(10):16, 1-10.

- ↑ Agrillo, C., Parrish, A.E., & Beran, M.J. (2014). Do rhesus monkeys (Macaca mulatta) perceive the Zöllner illusion? Psychonomic Bullutin & Review, 21, 986–994.

- ↑ Bååth, R., Seno, T., & Kitaoka, A. (2014). Cats and illusory motion. Psychology, 5, 1131-1134.

- ↑ Fujita, K., Blough, D.S., & Blough, P.M. (1991). Pigeons see the Ponzo illusion. Animal Learning & Behavior, 19, 283–293.

- ↑ Nakamura, N., Watanabe, S., & Fujita, K. (2008). Pigeons perceive the Ebbinghaus-Titchener circles as an assimilation illusion. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 34(3), 375–387.

- ↑ 繁桝算男・北岡明佳 (2018). 連載 人生の智慧のための心理学 第4回 錯覚から世界を考える? 書斎の窓(有斐閣), 655(2018年1月号), 44-48.

- ↑ Shapiro, A. G. & Todorović, D. (Eds.) (2017). The Oxford compendium of visual illusions. Oxford University Press.

- ↑ Robinson, J. O. (1972/1998). The psychology of visual illusion. Mineola, NY: Dover.

- ↑ 後藤倬男・田中平八(編) (2005). 錯視の科学ハンドブック 東京大学出版会

- ↑ 北岡明佳 (2010). 錯視入門 朝倉書店

- ↑ Chabris, C. F. & Simons, D. J. (2010). The invisible gorilla: And other ways our intuitions deceive us. HarperCollins. (日本語訳: クリストファー・チャブリス、ダニエル・シモンズ(著)、木村博江(訳) (2011). 錯覚の科学 文藝春秋)

- ↑ Ninio, J. & Stevens, K. A. (2000). Variations on the Hermann grid: an extnction illusion. Perception, 29, 1209-1217.