「錯覚」の版間の差分

Akiyoshi Kitaoka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |

Akiyoshi Kitaoka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |

||

| 14行目: | 14行目: | ||

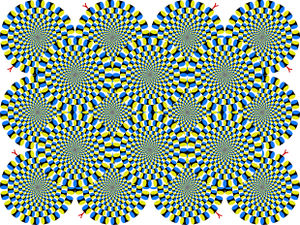

錯覚は、対象についての知識と一致しない知覚(あるいは認知)である。ということは、錯覚は、対象からの刺激によって脳内あるいは心に生成した知覚というだけのものではない。その対象についての「客観的」な知識を事前あるいは事後に持っていて、その知識とその知覚を照合する過程が錯覚の成立に必須である。すなわち、同じ刺激で同じ知覚が得られたとしても、ある人にとっては錯覚であり、別の人には普通の知覚であることがある。たとえば、静止画が動いて見える錯視という現象がある(図1)。[[ファイル:Rotsnakesstrong6b.jpg|thumb|300px|'''図1 静止画が動いて見える錯視の例。最適化型フレーザー・ウィルコックス錯視を用いた作品「蛇の回転」(北岡, 2003)。円盤がひとりでに回転して見える。明るくてコントラストの高い刺激で錯視は強く、中心視で錯視は弱い。''']]ある観察者が図1を見て円盤が回転して見えた時、この画像は静止画ではなく動画であると認識すれば、その観察者にとっては知覚された錯視的運動は錯視ではなく、リアルである。この画像が「本当は静止画である」という知識と知覚の不一致を認識して初めて錯視なのである。この錯視的運動が知覚されない観察者にとっては、この図はただの静止画であって錯視画像ではないことは言うまでもないが、それは知覚と知識が一致しているからである。 | 錯覚は、対象についての知識と一致しない知覚(あるいは認知)である。ということは、錯覚は、対象からの刺激によって脳内あるいは心に生成した知覚というだけのものではない。その対象についての「客観的」な知識を事前あるいは事後に持っていて、その知識とその知覚を照合する過程が錯覚の成立に必須である。すなわち、同じ刺激で同じ知覚が得られたとしても、ある人にとっては錯覚であり、別の人には普通の知覚であることがある。たとえば、静止画が動いて見える錯視という現象がある(図1)。[[ファイル:Rotsnakesstrong6b.jpg|thumb|300px|'''図1 静止画が動いて見える錯視の例。最適化型フレーザー・ウィルコックス錯視を用いた作品「蛇の回転」(北岡, 2003)。円盤がひとりでに回転して見える。明るくてコントラストの高い刺激で錯視は強く、中心視で錯視は弱い。''']]ある観察者が図1を見て円盤が回転して見えた時、この画像は静止画ではなく動画であると認識すれば、その観察者にとっては知覚された錯視的運動は錯視ではなく、リアルである。この画像が「本当は静止画である」という知識と知覚の不一致を認識して初めて錯視なのである。この錯視的運動が知覚されない観察者にとっては、この図はただの静止画であって錯視画像ではないことは言うまでもないが、それは知覚と知識が一致しているからである。 | ||

ヒト以外の動物にも錯視が見えるという報告はある。それによって、ヒトが錯視図形を見て知覚するような「知覚の歪み」が動物にもあるらしい、ということはわかる。しかし、それが動物にとって錯視であるかどうかは疑わしい。たとえばヒトはなぜか錯視をおもしろがる(だからこそ脳科学辞典に錯覚の項目が設定されたのであろう)が、動物は特段錯視をおもしろがるようには見えない。もっとも、動物が錯視をおもしろがらないからと言って、それが動物が錯視を錯覚として認識していないことの証拠にはならない。しかしながら、「動物にも錯視は見えるか」という問いはヒトと動物の連続性があることを期待して発せられているので、ヒトが錯視をおもしろがるなら動物もおもしろがることが期待されるのに、そうではないことから、「錯視を錯覚として認識するのはヒトだけである」という可能性はある。 | |||

(以下、修正予定) | (以下、修正予定) | ||

つまり、錯覚は知覚でありながら、その定義が観察者の知識に左右されるという点で、客観性が低く感じられる概念である。ところが、多くの観察者が一致して比較的一定の範囲の知覚を錯覚と呼ぶことと、錯覚を研究することで知覚や認知のメカニズムが明らかになるかもしれないという期待から、心理学においてはその初期(19世紀後半)より錯覚を研究の対象としてきた。 | つまり、錯覚は知覚でありながら、その定義が観察者の知識に左右されるという点で、客観性が低く感じられる概念である。ところが、多くの観察者が一致して比較的一定の範囲の知覚を錯覚と呼ぶことと、錯覚を研究することで知覚や認知のメカニズムが明らかになるかもしれないという期待から、心理学においてはその初期(19世紀後半)より錯覚を研究の対象としてきた。 | ||

2022年10月15日 (土) 18:31時点における版

英:illusion

錯覚とは

錯覚(illusion)とは、対象の真の性質と認識されるものとは異なる特別な知覚(ときには認知)である。広辞苑第六版には、錯覚とは「①[心]知覚が刺激の客観的性質と一致しない現象。「目の―」→錯視。②俗に、思いちがい。」とある。

何を知覚・認知するかに応じて、物理的錯覚、知覚的錯覚、認知的錯覚に大別することができる。物理的錯覚とは、知覚を歪める原因が物理現象にある錯覚のことで、蜃気楼やドップラー効果の知覚が挙げられる。知覚的錯覚は、感覚・知覚レベルに原因がある錯覚である。視覚性の錯覚は錯視(さくし)と呼ばれ、聴覚性の錯覚は錯聴(さくちょう)と呼ばれる。認知的錯覚とは、思い違い、勘違い、記憶違い、誤解のことである。概して、物理的錯覚と知覚的錯覚は非可逆的(対象についての正しい知識を得ても修正は困難である)で、認知的錯覚は可逆的である(正しい知識を得ることで修正が可能である)。

錯覚に類似した概念に、幻覚(hallucination)がある。広辞苑第六版によれば、幻覚は「対象のない知覚」である。より明確に錯覚との違いを記述すると、幻覚は外部に対象が存在しない状態で起こる病的な知覚であり、錯覚は外部の対象を刺激として引き起こされる健常な知覚である。ただし、「対象のない知覚」ではあるが、幻覚ではなく錯覚とされる現象もある。たとえば、主観的輪郭(subjective contour)やきらめき格子錯視(scintillating grid illusion)が挙げられる。それらを引き起こす文脈刺激は周囲に存在することと、現象は病的ではないことから、一般的にはこれらを幻覚には分類しない。その逆に、「対象はあるのに知覚されない」錯覚というものもある。たとえば、トロクスラー効果や消失錯視群である。それらも、現象は病的ではないことから、幻覚の仲間に入れない。

もう一つ、錯覚に類似した概念に、妄想(delusion)がある。広辞苑第六版によれば、妄想とは「根拠のない主観的な想像や信念。統合失調症などの病的原因によって起こり、事実の経験や論理によっては容易に訂正されることがない」とあり、「誇大―」「被害―」「関係―」と具体的症例が列挙されている。妄想は認知的錯覚に類似しているが、妄想は病的であって、訂正が容易ではない(非可逆的である)という点が異なる。

以上のように、錯覚、幻覚、妄想の三者は学問的には明確に区別できるものであるが、日常用語あるいは一般の辞書類では曖昧に用いられる場合がある。たとえば、研究社 新英和大辞典 第5版によれば、"illusion"は「1 幻覚、幻影、幻(cf. hallucination) 2 幻想、妄想、迷想、迷い、誤解(delusion) 3 〘心理〙錯覚:an optical~ 錯視」となっていて、錯覚、幻覚、妄想は混同されやすい概念であることがわかる。

錯覚は、対象についての知識と一致しない知覚(あるいは認知)である。ということは、錯覚は、対象からの刺激によって脳内あるいは心に生成した知覚というだけのものではない。その対象についての「客観的」な知識を事前あるいは事後に持っていて、その知識とその知覚を照合する過程が錯覚の成立に必須である。すなわち、同じ刺激で同じ知覚が得られたとしても、ある人にとっては錯覚であり、別の人には普通の知覚であることがある。たとえば、静止画が動いて見える錯視という現象がある(図1)。

ある観察者が図1を見て円盤が回転して見えた時、この画像は静止画ではなく動画であると認識すれば、その観察者にとっては知覚された錯視的運動は錯視ではなく、リアルである。この画像が「本当は静止画である」という知識と知覚の不一致を認識して初めて錯視なのである。この錯視的運動が知覚されない観察者にとっては、この図はただの静止画であって錯視画像ではないことは言うまでもないが、それは知覚と知識が一致しているからである。

ヒト以外の動物にも錯視が見えるという報告はある。それによって、ヒトが錯視図形を見て知覚するような「知覚の歪み」が動物にもあるらしい、ということはわかる。しかし、それが動物にとって錯視であるかどうかは疑わしい。たとえばヒトはなぜか錯視をおもしろがる(だからこそ脳科学辞典に錯覚の項目が設定されたのであろう)が、動物は特段錯視をおもしろがるようには見えない。もっとも、動物が錯視をおもしろがらないからと言って、それが動物が錯視を錯覚として認識していないことの証拠にはならない。しかしながら、「動物にも錯視は見えるか」という問いはヒトと動物の連続性があることを期待して発せられているので、ヒトが錯視をおもしろがるなら動物もおもしろがることが期待されるのに、そうではないことから、「錯視を錯覚として認識するのはヒトだけである」という可能性はある。

(以下、修正予定)

つまり、錯覚は知覚でありながら、その定義が観察者の知識に左右されるという点で、客観性が低く感じられる概念である。ところが、多くの観察者が一致して比較的一定の範囲の知覚を錯覚と呼ぶことと、錯覚を研究することで知覚や認知のメカニズムが明らかになるかもしれないという期待から、心理学においてはその初期(19世紀後半)より錯覚を研究の対象としてきた。