「カフェイン」の版間の差分

細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| (3人の利用者による、間の9版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

<font size="+1">[http://researchmap.jp/read0184751 島添 隆雄]</font><br> | <font size="+1">[http://researchmap.jp/read0184751 島添 隆雄]</font><br> | ||

''九州大学 大学院薬学府''<br> | ''九州大学 大学院薬学府''<br> | ||

DOI [[XXXX]]/XXXX 原稿受付日:2013年8月19日 原稿完成日:2013年月日<br> | |||

担当編集委員:[http://researchmap.jp/tadafumikato 加藤 忠史](独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)<br> | 担当編集委員:[http://researchmap.jp/tadafumikato 加藤 忠史](独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)<br> | ||

</div> | </div> | ||

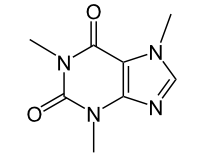

英語名:caffeine 独:koffein、仏:caféine | |||

{{Chembox Drug | {{Chembox Drug | ||

| 72行目: | 72行目: | ||

| BoilingPtC = 178 | | BoilingPtC = 178 | ||

| Boiling_notes = [[sublimation (chemistry)|subl.]] | | Boiling_notes = [[sublimation (chemistry)|subl.]] | ||

| pKa = -0.13–1.22 protonated caffeine<ref name="pKa"> | | pKa = -0.13–1.22 protonated caffeine<ref name="pKa">This is the pK<sub>a</sub> for protonated caffeine, given as a range of values included in {{cite book |title=Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology, volume 33: Critical Compilation of pK<sub>a</sub> Values for Pharmaceutical Substances |author=Harry G. Brittain, Richard J. Prankerd |publisher=Academic Press |year=2007 |isbn=0-12-260833-X |url=http://books.google.com/?id=D3vBu5Tx4XwC&pg=PT15&lpg=PT15}}</ref> | ||

| Dipole = 3.64 [[debye|D]] (calculated) | | Dipole = 3.64 [[debye|D]] (calculated) | ||

| 88行目: | 88行目: | ||

{{box|text= | {{box|text= | ||

カフェインはメチルキサンチン類に属するアルカロイドである。紅茶、茶等に含まれるが、コーヒーに最も多い。中枢刺激作用を持つ。その作用機序としては、ホスホジエステラーゼ阻害作用、アデノシン受容体阻害作用が知られている。 | |||

==概要== | ==概要== | ||

カフェインは、天然に存在するメチルキサンチン類に属するアルカロイドで、コーヒー、茶など、さまざまな植物の種子、葉などに含まれるが、中でもコーヒーに最も多く含まれている。なお、天然に存在するメチルキサンチンとしては、他にテオフィリン、テオブロミンなどがある。カフェインは、1819年にドイツのフリードリヒ・ルンゲによって、コーヒーから単離された。コーヒー等の天然由来成分として摂取されている他、清涼飲料水にも含まれていることがある。また、市販の総合感冒薬、解熱鎮痛薬などにも含まれている。 | |||

== 薬理作用 == | == 薬理作用 == | ||

中枢神経刺激作用として、覚醒作用、および精神作業効率を高め、疲労感を減弱させる作用を持つ<ref><pubmed> 12204388 </pubmed></ref>。一方、離脱症状として、頭痛、易疲労感、眠気、不快気分、いらいら、集中困難、吐き気、筋のこわばりなどがある<ref>American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. </ref>。その他の作用としては、利尿作用、平滑筋弛緩作用、心筋刺激作用などがある<ref>http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2519</ref>。 | |||

==作用機序== | ==作用機序== | ||

カフェインの作用機序としては、非選択的なホスホジエステラーゼ阻害作用により[[cAMP]]を増加させる作用<ref>Weinberg, BA; BK Bealer<br>The World of Caffeine. Routledge. ISBN 0-415-92722-6, 2001</ref>、およびアデノシン受容体阻害作用などが知られている<ref><pubmed>6309393</pubmed></ref>。 | |||

==代謝== | ==代謝== | ||

カフェインは、主にCYP1A2により肝で代謝を受け、3種類のジメチルキサンチン(パラキサンチン、テオブロミン、テオフィリン)になる。これらの化合物も、やはりホスホジエステラーゼを非特異的に阻害する。カフェインはCYP1A2を阻害する薬剤([[フルボキサミン]]など)やCYP1A2により代謝される他の薬剤[[オランザピン]]など)との併用で、中枢作用が増強されることがある。また、[[モノアミン酸化酵素]]阻害作用があり、[[モノアミン酸化酵素阻害薬]]との併用では頻脈・血圧上昇が見られやすい。 | |||

==副作用== | ==副作用== | ||

カフェインは中枢興奮作用を有するため、過剰摂取の代表的症状としては、不眠を誘発する。カフェインの摂取は、[[パニック障害]]を悪化させる可能性が報告されている。カフェインが依存を引き起こすかどうかについては議論がある。 | |||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

<references /> | <references /> | ||

2013年9月16日 (月) 22:49時点における版

島添 隆雄

九州大学 大学院薬学府

DOI XXXX/XXXX 原稿受付日:2013年8月19日 原稿完成日:2013年月日

担当編集委員:加藤 忠史(独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)

英語名:caffeine 独:koffein、仏:caféine

| ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||

| Systematic (IUPAC) name | ||||||||||||||||||||||

| 1,3,7-Trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione | ||||||||||||||||||||||

| Clinical data | ||||||||||||||||||||||

| AHFS/Drugs.com | monograph | |||||||||||||||||||||

| Pregnancy cat. | C(US) | |||||||||||||||||||||

| Legal status | Unscheduled (AU) GSL (UK) OTC (US) | |||||||||||||||||||||

| Dependence liability | Moderate | |||||||||||||||||||||

| Routes | Oral, insufflation, enema | |||||||||||||||||||||

| Pharmacokinetic data | ||||||||||||||||||||||

| Bioavailability | 99% | |||||||||||||||||||||

| Protein binding | 17% to 36% | |||||||||||||||||||||

| Metabolism | demethylation by CYP1A2 | |||||||||||||||||||||

| Half-life | 5 hours | |||||||||||||||||||||

| Excretion | urine (100%) | |||||||||||||||||||||

| Identifiers | ||||||||||||||||||||||

| ATC code | N06BC01 | |||||||||||||||||||||

| PubChem | CID 2519 | |||||||||||||||||||||

| DrugBank | DB00201 | |||||||||||||||||||||

| ChemSpider | 2424 | |||||||||||||||||||||

| UNII | 3G6A5W338E | |||||||||||||||||||||

| KEGG | D00528 | |||||||||||||||||||||

| ChEBI | CHEBI:27732 | |||||||||||||||||||||

| ChEMBL | CHEMBL113 | |||||||||||||||||||||

| Chemical data | ||||||||||||||||||||||

| Formula | C8H10N4O2 | |||||||||||||||||||||

| Mol. mass | 194.19 g/mol | |||||||||||||||||||||

| SMILES | eMolecules & PubChem | |||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

{{box|text= カフェインはメチルキサンチン類に属するアルカロイドである。紅茶、茶等に含まれるが、コーヒーに最も多い。中枢刺激作用を持つ。その作用機序としては、ホスホジエステラーゼ阻害作用、アデノシン受容体阻害作用が知られている。

概要

カフェインは、天然に存在するメチルキサンチン類に属するアルカロイドで、コーヒー、茶など、さまざまな植物の種子、葉などに含まれるが、中でもコーヒーに最も多く含まれている。なお、天然に存在するメチルキサンチンとしては、他にテオフィリン、テオブロミンなどがある。カフェインは、1819年にドイツのフリードリヒ・ルンゲによって、コーヒーから単離された。コーヒー等の天然由来成分として摂取されている他、清涼飲料水にも含まれていることがある。また、市販の総合感冒薬、解熱鎮痛薬などにも含まれている。

薬理作用

中枢神経刺激作用として、覚醒作用、および精神作業効率を高め、疲労感を減弱させる作用を持つ[4]。一方、離脱症状として、頭痛、易疲労感、眠気、不快気分、いらいら、集中困難、吐き気、筋のこわばりなどがある[5]。その他の作用としては、利尿作用、平滑筋弛緩作用、心筋刺激作用などがある[6]。

作用機序

カフェインの作用機序としては、非選択的なホスホジエステラーゼ阻害作用によりcAMPを増加させる作用[7]、およびアデノシン受容体阻害作用などが知られている[8]。

代謝

カフェインは、主にCYP1A2により肝で代謝を受け、3種類のジメチルキサンチン(パラキサンチン、テオブロミン、テオフィリン)になる。これらの化合物も、やはりホスホジエステラーゼを非特異的に阻害する。カフェインはCYP1A2を阻害する薬剤(フルボキサミンなど)やCYP1A2により代謝される他の薬剤オランザピンなど)との併用で、中枢作用が増強されることがある。また、モノアミン酸化酵素阻害作用があり、モノアミン酸化酵素阻害薬との併用では頻脈・血圧上昇が見られやすい。

副作用

カフェインは中枢興奮作用を有するため、過剰摂取の代表的症状としては、不眠を誘発する。カフェインの摂取は、パニック障害を悪化させる可能性が報告されている。カフェインが依存を引き起こすかどうかについては議論がある。

参考文献

- ↑ Caffeine, International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS)

- ↑ Caffeine (anhydrous). sigmaaldrich.com

- ↑ This is the pKa for protonated caffeine, given as a range of values included in Harry G. Brittain, Richard J. Prankerd (2007). Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology, volume 33: Critical Compilation of pKa Values for Pharmaceutical Substances. Academic Press. ISBN 0-12-260833-X.

- ↑

Smith, A. (2002).

Effects of caffeine on human behavior. Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(9), 1243-55. [PubMed:12204388] [WorldCat] [DOI] - ↑ American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition.

- ↑ http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=2519

- ↑ Weinberg, BA; BK Bealer

The World of Caffeine. Routledge. ISBN 0-415-92722-6, 2001 - ↑

Daly, J.W., Butts-Lamb, P., & Padgett, W. (1983).

Subclasses of adenosine receptors in the central nervous system: interaction with caffeine and related methylxanthines. Cellular and molecular neurobiology, 3(1), 69-80. [PubMed:6309393] [WorldCat] [DOI]