「スライス培養」の版間の差分

細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

<div align="right"> | |||

<font size="+1">[http://researchmap.jp/read0080364 宮田 卓樹]</font><br> | |||

''名古屋大学 大学院医学系研究科 機能構築医学専攻 大学院医学系研究科 機能構築医学専攻''<br> | |||

DOI:<selfdoi /> 原稿受付日:2012年5月8日 原稿完成日:2013年3月26日<br> | |||

担当編集委員:[http://researchmap.jp/noriko1128 大隅 典子](東北大学 大学院医学系研究科 附属創生応用医学研究センター 脳神経科学コアセンター 発生発達神経科学分野)<br> | |||

</div> | |||

英語名:Slice culture | 英語名:Slice culture | ||

{{box|text= | |||

細胞を生かしたまま解析する培養(culture)という技術のうち、三次元構築を保持しつつ行なう[[wikipedia:JA:組織培養|組織培養]](tissue culture)手法のひとつであり、特定の断面視を得られるようスライス処理を施した組織片を培養に供する方法を指す。 | 細胞を生かしたまま解析する培養(culture)という技術のうち、三次元構築を保持しつつ行なう[[wikipedia:JA:組織培養|組織培養]](tissue culture)手法のひとつであり、特定の断面視を得られるようスライス処理を施した組織片を培養に供する方法を指す。 | ||

}} | |||

== スライス培養とは == | == スライス培養とは == | ||

| 42行目: | 51行目: | ||

「フィルター式」か「底式」かによって相性の善し悪しはあるが、いずれの培養法に対しても、[[wikipedia:ja:正立型顕微鏡|正立型顕微鏡]]および[[wikipedia:ja:倒立型顕微鏡|倒立型顕微鏡]]のどちらも使い得る。高倍率レンズを用いて倒立型顕微鏡での観察を行なう場合は、必ずガラス底の培養皿を用いる。 | 「フィルター式」か「底式」かによって相性の善し悪しはあるが、いずれの培養法に対しても、[[wikipedia:ja:正立型顕微鏡|正立型顕微鏡]]および[[wikipedia:ja:倒立型顕微鏡|倒立型顕微鏡]]のどちらも使い得る。高倍率レンズを用いて倒立型顕微鏡での観察を行なう場合は、必ずガラス底の培養皿を用いる。 | ||

==展望== | == 展望 == | ||

顕微鏡、培養装置、画像撮影装置、コンピューターなどの進歩にともなって、ますますスライス培養の利用される機会が増す事が予想されるが、一方で、この手法があくまでも「培養」であることも忘れてはならない。組織学的解析などにもとづく生体内の現象との比較を通じて、適切な利用がなされる必要がある。 | |||

顕微鏡、培養装置、画像撮影装置、コンピューターなどの進歩にともなって、ますますスライス培養の利用される機会が増す事が予想されるが、一方で、この手法があくまでも「培養」であることも忘れてはならない。組織学的解析などにもとづく生体内の現象との比較を通じて、適切な利用がなされる必要がある。 | |||

== 関連項目 == | |||

*[[初代培養]] | |||

*[[細胞培養]] | |||

*[[スライス]] | |||

== 参考文献 == | |||

#'''安田國雄'''編<br>「図・写真で観る発生・再生実験マニュアル」遺伝子医学別冊<br>''株式会社 メディカル ドゥ'' | |||

#'''Gary Banker and Kimberly Goslin''' ed.<br>Culturing Nerve Cells, 2nd Edition<br>''MIT press''<br> | |||

2014年6月17日 (火) 17:06時点における最新版

宮田 卓樹

名古屋大学 大学院医学系研究科 機能構築医学専攻 大学院医学系研究科 機能構築医学専攻

DOI:10.14931/bsd.1304 原稿受付日:2012年5月8日 原稿完成日:2013年3月26日

担当編集委員:大隅 典子(東北大学 大学院医学系研究科 附属創生応用医学研究センター 脳神経科学コアセンター 発生発達神経科学分野)

英語名:Slice culture

細胞を生かしたまま解析する培養(culture)という技術のうち、三次元構築を保持しつつ行なう組織培養(tissue culture)手法のひとつであり、特定の断面視を得られるようスライス処理を施した組織片を培養に供する方法を指す。

スライス培養とは

「細胞培養(dissociation cell culture)」の場合は、組織に対して酵素処理や機械的ほぐしを施し、組織構造を破壊して細胞の単離・採集を果たし、得た細胞を、多くの場合は、培養容器の底面に付着させるということになる。個々の細胞が与えられた培養環境下に発揮できる機能を観察・解析する上で、この手法はとても有用である。蛍光標識法が現在ほど進んでいなかった時代には、この培養法を用いて、位相差顕微鏡下に細胞の挙動・能力を把握しようとすることが細胞観察のほぼ唯一の方法であった。

一方、組織培養は、 Ross Harrisonが口火を切って以来 100年余の歴史を有する「培養」ということのそもそもの最初の手法であったのだが、1950年代のトリプシンの導入によって上記のような「細胞培養」がさまざまな器官を構成する細胞群に対して行なわれるようになり、次第に下火になっていった。しかし、そうした時代にも、神経科学の分野には、電気生理学的な研究のために三次元的組織様態(すなわちいったん出来上がった回路や細胞配置のパターン)を保持したまま細胞機能に向き合おうとする風土が保たれ、その中で哺乳類の脳スライス利用の技術が伝わり、また研ぎすまされた。

そうして受け継がれた三次元性への志向性を活かして、1992年、山本亘彦らはスライス培養を用いて大脳皮質の層特異的繊維連絡の再現を果たした。また、同年、Susan McConnellらおよびHitoshi Komuroらが脳の形成過程における細胞移動をスライス培養下にライブ観察することに成功した。この時のライブ観察に威力を発揮したのが蛍光色素であった。

以降の10年程度は、 DiIなどの蛍光色素がさかんに用いられたが、最近では、ウイルスベクターやエレクトロポレーション法によって蛍光タンパク質を発現するための遺伝子導入を果たし、それとスライス培養法を組み合わせることがさかんに行なわれている。このアプローチによって、発生期の脳原基のなかで繰り広げられるさまざまな細胞のふるまいを観察し、同時に特定の分子がそうした細胞挙動に対して果たす役割を問う事もできる。

手技

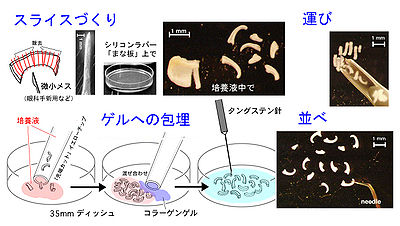

スライス作成(マニュアル方式)から,コラーゲンゲルへの埋め込みまでの手順の概略を示す.培養液中で,シリコンラバー「まな板」の上で微小メスを使ってスライスし,培養液ごと,先端カットピペットチップを使って運び,ゲルが固まってしまう前に向きや配置を整える.ゲルの量や硬さは目的やディッシュタイプに応じての調整を要する.

スライス方法

スライス作業の方法としては、(1)マニュアル法と(2)スライス作成装置を用いる方法の2通りがある。いずれの場合も、通常300マイクロメーター程度の厚さのものを得る。

マニュアル法

前者は、対象が胎生期の脳など、微小かつ柔らかめの場合に採用されることが多い。その場合は、培養液などを満たした「まな板」付き容器(シリコンラバーを敷いた培養皿など)中に脳を置き、実体顕微鏡下に、微小メスやタングステン針などを用いてスライスが作成される。

スライス作成装置を用いる方法

こちらの方がより汎用される。採取した脳やその一部などを寒天やゼラチンのブロックに包埋し、スライス作成装置の機能(振動する刃を進行させる事でスライスされる)を利用して培養対象のスライス片を得る。

培養法

多孔質膜(フィルター)にスライスを載せる方法、培養皿の底面にスライスを置く方法の2通りがある。「細胞培養」の場合、インキュベーターのガスは5% CO2 + 95%大気という組成である。この方法でスライスの培養を「底式」で行なうと、スライスの深部において壊死が起こりやすい。そのため、酸素濃度を40%〜95%の高レベルに設定することが試みられる。酸素の供給とその毒性との折り合いがつく箇所がスライス中のどこかに確保できるとの意識、経験則にもとづいて対象に応じた工夫がなされている。「フィルター式」でも高酸素を与える場合もある。また、培地の静置ではなく灌流が行なわれることもある。

多孔質膜(フィルター)にスライスを載せる方法

直径1〜2センチ、高さ数ミリ程度の筒状の「台」にフィルター(孔径0.22ミクロンなど)が貼られている市販品やあるいは手製のものを35ミリディッシュに置く。そして、フィルター上にスライスを載せ、培養液を多すぎぬよう(通常、スライスを浮かせあるいは沈ませぬようフィルターの高さ程度にまで)ディッシュ内に入れる。表面張力でスライスが扁平化する可能性はあるが、ガス交換の効率は後述の「ディッシュ底式」の培養よりも良く、二次元的な回路のトポロジーを維持したままで長期培養ができるとの実績が知られている。

柔らかめの胎生期脳を扱う場合に、変形防止の目的で、後述するコラーゲンゲルによってスライスを包む、あるいはスライス作成時に脳とともに切れてくる寒天(脳を囲む)を培養時も残しておくなど、支持体の工夫もなされる。

培養皿の底面にスライスを置く方法

「ディッシュ底式」の場合、作成されたスライス群をコラーゲンゲルに封じ込める。ディッシュ底にあらかじめ運んでおいたスライスを含む培養液にゲルを加えて混ぜ合わせると、ゲルが固まる間にスライスはディッシュ底面に沈み、その場所で、変形の恐れはほとんどないままに不動化される。たくさんのスライスを次々に観察したい場合には「フィルター式」よりも「底式」の方が手軽である。スライスは培養液の中に沈むことになるのでガス環境上は不利である。変形しにくいが、細胞や神経軸索がスライス中からゲルの中に容易にこぼれでてしまうこともある。

観察

「フィルター式」か「底式」かによって相性の善し悪しはあるが、いずれの培養法に対しても、正立型顕微鏡および倒立型顕微鏡のどちらも使い得る。高倍率レンズを用いて倒立型顕微鏡での観察を行なう場合は、必ずガラス底の培養皿を用いる。

展望

顕微鏡、培養装置、画像撮影装置、コンピューターなどの進歩にともなって、ますますスライス培養の利用される機会が増す事が予想されるが、一方で、この手法があくまでも「培養」であることも忘れてはならない。組織学的解析などにもとづく生体内の現象との比較を通じて、適切な利用がなされる必要がある。

関連項目

参考文献

- 安田國雄編

「図・写真で観る発生・再生実験マニュアル」遺伝子医学別冊

株式会社 メディカル ドゥ - Gary Banker and Kimberly Goslin ed.

Culturing Nerve Cells, 2nd Edition

MIT press