「情動的記憶」の版間の差分

細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| (3人の利用者による、間の32版が非表示) | |||

| 4行目: | 4行目: | ||

<font size="+1">[http://researchmap.jp/komeda/ 米田 英嗣]</font><br> | <font size="+1">[http://researchmap.jp/komeda/ 米田 英嗣]</font><br> | ||

''京都大学白眉センター''<br> | ''京都大学白眉センター''<br> | ||

<font size="+1">[http://researchmap.jp/ | <font size="+1">*[http://researchmap.jp/manoyoko/ 月浦 崇]</font><br> | ||

'' | ''京都大学大学院 人間・環境学研究科''<br> | ||

DOI:<selfdoi /> | DOI:<selfdoi /> 原稿受付日:2015年8月2日 原稿完成日:201X年X月X日<br> | ||

担当編集委員:[http://researchmap.jp/read0048432 定藤 規弘](自然科学研究機構生理学研究所 | 担当編集委員:[http://researchmap.jp/read0048432 定藤 規弘](自然科学研究機構生理学研究所 [[大脳皮質]]機能研究系)<br>*:責任著者 | ||

</div> | </div> | ||

英語名:emotional memory 独:emotionales Gedächtnis 仏:mémoire émotionnelle | 英語名:emotional memory 独:emotionales Gedächtnis 仏:mémoire émotionnelle | ||

= | {{box|text= 情動的記憶は情動的な出来事を経験した際の記憶のことであり、その出来事に付随する情動(感情)の強度によって記憶の記銘・保持・想起の仕方に違いが見られる。情動的記憶には、顕在記憶系 (explicit memory systems)と潜在記憶系 (implicit memory systems)の2種類があると考えられている。顕在記憶系は、情動に関連する記憶や情動的な出来事の顕在記憶が内側側頭葉で処理されている。潜在記憶系は、情動的記憶や情動的反応の表出が扁桃体で処理されている。}} | ||

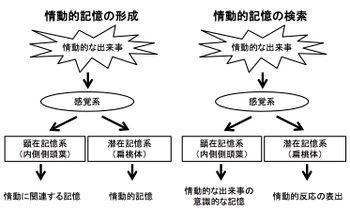

[[ファイル:mano1.jpg|thumb|350px| '''図1. 情動的記憶 vs. 情動に関連する記憶。<br>左図''':情動的記憶の形成。情動的な出来事は、感覚系で処理され た後、情動的な出来事に関する顕在記憶の形成のために内側側頭葉に送られ、情動的記憶の形成のために扁桃体へ送られる。<br>'''右図''':情動的記憶の検索。記憶からの手がかりが生じ、感覚系によって処理されると、その手がかりは、内側側頭葉で 情動的な出来事に関する意識的な記憶の検索につながるが、扁桃体で検索したとき、情動的反応の表出につ ながる。<ref>'''Joseph E. LeDoux'''<br>Emotional memory<br>[[sp:Emotional memory|''Scholarpedia'': 2007, 2(7);1806]]</ref>を一部改定。]] | |||

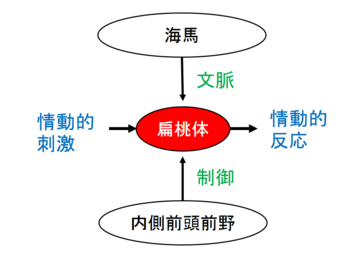

[[ファイル:図2 情動的記憶の神経基盤.png|thumb|350px| '''図2.恐怖を感じる時の処理過程。'''<br>扁桃体の機能は、例えばヘビなどの威嚇的な情動的刺激に対する恐怖反応を抑制するために、海馬と内側前頭前野において調節される。海馬では、例えば森の中でヘビを見つけたときと動物園でヘビを見たときの脅威レベルの差を区別することができるというように、自分の置かれている状況により文脈的な要素を処理することができる。内側前頭前野では、扁桃体が恐怖反応を処理する程度を調節することができる。[1]を一部改定。]] | |||

== 情動的記憶の種類 == | |||

=== 顕在記憶 (Expricit Memory) === | |||

顕在記憶は、意識して自発的に想起できる記憶のこと。<br>「何らかの手がかりがあれば想起できる記憶」を含めることがある。<br>顕在的な情動的記憶は、個人的な経験の記憶であるエピソード記憶 (episodic memory)や意味記憶 (semantic memory)を含む。<br>情動的な顕在記憶の処理過程に関しては図1を参照のこと。 | |||

== | === 潜在記憶 (Impricit Memory) === | ||

潜在記憶は、意識して自発的に想起できない記憶のこと。<br>ある認知や動作を行う際に必要な記憶であり、意識して想起する過程を経ずに利用される記憶である[[手続き記憶 (Procedural memory)]]が含まれる。手続き記憶とは、自転車の乗り方など、いったん覚えてしまうと自動的(無意識的)に行動できる記憶のことであり、感覚的な記憶を含む。<br>潜在的な情動的記憶の代表例として、[[パブロフの恐怖条件付け (Pavlovian Fear Conditioning)]]が知られている<ref>'''Watson, J.B. & Rayner, R.'''<br>Conditioned emotional reactions.<br>''J. Exp. Psychol.'': 1920, 3;1–14</ref><ref><pubmed> 11520922 </pubmed></ref>。<br>情動的な潜在記憶の処理過程に関しては図1を参照のこと。 | |||

=== フラッシュバルブ記憶 (flashbulb memory) === | |||

個人的に重大な出来事や世界的な重大事件に関する非常に詳細な記憶で非常に強い感情を伴う記憶のこと<ref>'''Brown, R. & Kulik, J.'''<br>Flashbulb memories.<br>''Cognition'': 1977, 5;73-99</ref>。<br>人が生活の中で経験したさまざまな出来事に関する記憶の総体である「[[自伝的記憶]]」の一種であるとされており、代表例として[[wj:ケネディー大統領暗殺事件|ケネディー大統領暗殺事件]]や、[[wj:アメリカ同時多発テロ|アメリカ同時多発テロ]]9.11などの出来事を鮮明に記憶している現象などが挙げられる<ref><pubmed> 19397377 </pubmed></ref>。 | |||

== 情動的記憶の効果 == | |||

=== プルースト効果(現象) (Proust Phenomenon) === | |||

ある特定の香りから、それにまつわる過去の記憶が呼び覚まされる心理現象のこと。フランス人作家のマルセル・プルーストの代表作『失われた時を求めて』の主人公が作中で同様の体験をすることから名付けられた<ref><pubmed> 10668001 </pubmed></ref>。 | |||

=== 気分一致効果 (Mood Congruence Effect) === | |||

記憶に伴う感情強度と現在の感情が一致した際に記憶を[[想起]]しやすくなること<ref><pubmed> 3515383 </pubmed></ref><ref><pubmed> 7870863 </pubmed></ref>。 | |||

== 神経基盤 == | |||

顕在記憶系は、情動に関連する記憶や情動的な出来事の顕在記憶が内側側頭葉の特に海馬で処理されている。<br>潜在記憶系は、情動的記憶や情動的反応の表出が扁桃体で処理されている(図1を参照のこと)。 | |||

<br>情動的記憶に関連する生理指標を研究した代表例として、ヒトにおける[[恐怖条件づけ]]の実験などが知られている<ref>'''Watson, J.B. & Rayner, R.'''<br>Conditioned emotional reactions.<br>''Journal of Experimental Psychology'': 1920, 3;1-14</ref>。 | |||

<br>Adolphsら<ref><pubmed>7666173</pubmed></ref>は、[[海馬]]や側頭葉の内部には損傷がなく扁桃体に限局した損傷のある患者 (SM)に対し、さまざまな神経心理学的検査を行った。その結果、[[感覚]]・[[知覚]]機能、[[運動]]、[[記憶]]、[[言語]]などの機能には特に障害はみられなかった。しかし、いろいろな表情の顔写真をみせ、それぞれの表情から推測される感情の種類とその強さを判断する[[テスト]]を実施した結果、喜びや悲しみなどの感情では、顔写真の表情から推測される感情の強さの強弱の評価をすることができたが、[[恐怖]]の感情をあらわす顔写真の呈示では、恐怖の感情を認識することも、恐怖の感情の強さを評価することもできなかった。 | |||

<br>[[機能的核磁気共鳴イメージング]] ([[fMRI]])と[[嫌悪条件づけ課題]]を健常な実験参加者に応用し、対人関係での[[ストレス]]が脳にどのような反応を起こしているかを検討した研究も行われている<ref><pubmed> 19803681</pubmed></ref>。Iidakaらの研究では、[[側頭葉]]にある[[扁桃体]]の活動が不快な声と顔の情報を統合する役割を果たしていることが明らかとなった。 | |||

<br>また、情動的記憶に関連する神経基盤をまとめた知見では下記のことが言われている<ref><pubmed> 11520704 </pubmed></ref>。 | |||

<br>'''(1)'''扁桃体は、情動的記憶を処理する際の司令塔である。 | |||

<br>'''(2)'''扁桃体は、記憶に関連する他の脳領域の活性を調節することによって、顕在記憶の想起に影響を与える。 | |||

<br>'''(3)'''感情価は、扁桃体と相互作用するストレスホルモンを出すことにより顕在記憶に影響を与える。 | |||

<br>'''(4)'''扁桃体を介した感情価の調節の影響は、海馬などの記憶領域における統合プロセスに特異的に作用する。 | |||

<br>これらの先行知見から、情動的記憶を認知的に処理する際には扁桃体が重要な役割を果たし、外部からの快感情や不快感情を伴う情動的刺激が扁桃体で処理されて情動的反応として表出されていることと考えられる(図2を参照のこと)。 | |||

== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||

* [[感情]] | |||

* [[記憶の三過程(記銘、保持、想起)]] | |||

* [[記憶の分類]] | |||

* [[機能的核磁気共鳴装置]] | |||

* [[恐怖条件づけ]] | |||

* [[情動]] | * [[情動]] | ||

* [[情動系神経回路]] | |||

* [[心的外傷後ストレス障害]] | |||

* [[パペッツの情動回路]] | |||

* [[扁桃体]] | * [[扁桃体]] | ||

* [[ | |||

* [[ | == 外部リンク == | ||

* [[ | * Scholarpedia [[sp:Emotional_memory|Emotional Memory]] | ||

* [[ | * Wikipedia [[w:Flashbulb_memory|Flashbulb memory]] | ||

* Wikipedia [[wj:フラッシュバルブ記憶|フラッシュバルブ記憶]] | |||

* Wikipedia [[w:Amygdala|Amygdala]] | |||

* Wikipedia [[wj:扁桃体|扁桃体]] | |||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

<references/> | <references/> | ||

2016年1月25日 (月) 17:23時点における版

*間野 陽子

京都大学文学研究科心理学研究室 日本学術振興会特別研究員(RPD)

米田 英嗣

京都大学白眉センター

*月浦 崇

京都大学大学院 人間・環境学研究科

DOI:10.14931/bsd.6214 原稿受付日:2015年8月2日 原稿完成日:201X年X月X日

担当編集委員:定藤 規弘(自然科学研究機構生理学研究所 大脳皮質機能研究系)

*:責任著者

英語名:emotional memory 独:emotionales Gedächtnis 仏:mémoire émotionnelle

情動的記憶は情動的な出来事を経験した際の記憶のことであり、その出来事に付随する情動(感情)の強度によって記憶の記銘・保持・想起の仕方に違いが見られる。情動的記憶には、顕在記憶系 (explicit memory systems)と潜在記憶系 (implicit memory systems)の2種類があると考えられている。顕在記憶系は、情動に関連する記憶や情動的な出来事の顕在記憶が内側側頭葉で処理されている。潜在記憶系は、情動的記憶や情動的反応の表出が扁桃体で処理されている。

左図:情動的記憶の形成。情動的な出来事は、感覚系で処理され た後、情動的な出来事に関する顕在記憶の形成のために内側側頭葉に送られ、情動的記憶の形成のために扁桃体へ送られる。

右図:情動的記憶の検索。記憶からの手がかりが生じ、感覚系によって処理されると、その手がかりは、内側側頭葉で 情動的な出来事に関する意識的な記憶の検索につながるが、扁桃体で検索したとき、情動的反応の表出につ ながる。[1]を一部改定。

扁桃体の機能は、例えばヘビなどの威嚇的な情動的刺激に対する恐怖反応を抑制するために、海馬と内側前頭前野において調節される。海馬では、例えば森の中でヘビを見つけたときと動物園でヘビを見たときの脅威レベルの差を区別することができるというように、自分の置かれている状況により文脈的な要素を処理することができる。内側前頭前野では、扁桃体が恐怖反応を処理する程度を調節することができる。[1]を一部改定。

情動的記憶の種類

顕在記憶 (Expricit Memory)

顕在記憶は、意識して自発的に想起できる記憶のこと。

「何らかの手がかりがあれば想起できる記憶」を含めることがある。

顕在的な情動的記憶は、個人的な経験の記憶であるエピソード記憶 (episodic memory)や意味記憶 (semantic memory)を含む。

情動的な顕在記憶の処理過程に関しては図1を参照のこと。

潜在記憶 (Impricit Memory)

潜在記憶は、意識して自発的に想起できない記憶のこと。

ある認知や動作を行う際に必要な記憶であり、意識して想起する過程を経ずに利用される記憶である手続き記憶 (Procedural memory)が含まれる。手続き記憶とは、自転車の乗り方など、いったん覚えてしまうと自動的(無意識的)に行動できる記憶のことであり、感覚的な記憶を含む。

潜在的な情動的記憶の代表例として、パブロフの恐怖条件付け (Pavlovian Fear Conditioning)が知られている[2][3]。

情動的な潜在記憶の処理過程に関しては図1を参照のこと。

フラッシュバルブ記憶 (flashbulb memory)

個人的に重大な出来事や世界的な重大事件に関する非常に詳細な記憶で非常に強い感情を伴う記憶のこと[4]。

人が生活の中で経験したさまざまな出来事に関する記憶の総体である「自伝的記憶」の一種であるとされており、代表例としてケネディー大統領暗殺事件や、アメリカ同時多発テロ9.11などの出来事を鮮明に記憶している現象などが挙げられる[5]。

情動的記憶の効果

プルースト効果(現象) (Proust Phenomenon)

ある特定の香りから、それにまつわる過去の記憶が呼び覚まされる心理現象のこと。フランス人作家のマルセル・プルーストの代表作『失われた時を求めて』の主人公が作中で同様の体験をすることから名付けられた[6]。

気分一致効果 (Mood Congruence Effect)

記憶に伴う感情強度と現在の感情が一致した際に記憶を想起しやすくなること[7][8]。

神経基盤

顕在記憶系は、情動に関連する記憶や情動的な出来事の顕在記憶が内側側頭葉の特に海馬で処理されている。

潜在記憶系は、情動的記憶や情動的反応の表出が扁桃体で処理されている(図1を参照のこと)。

情動的記憶に関連する生理指標を研究した代表例として、ヒトにおける恐怖条件づけの実験などが知られている[9]。

Adolphsら[10]は、海馬や側頭葉の内部には損傷がなく扁桃体に限局した損傷のある患者 (SM)に対し、さまざまな神経心理学的検査を行った。その結果、感覚・知覚機能、運動、記憶、言語などの機能には特に障害はみられなかった。しかし、いろいろな表情の顔写真をみせ、それぞれの表情から推測される感情の種類とその強さを判断するテストを実施した結果、喜びや悲しみなどの感情では、顔写真の表情から推測される感情の強さの強弱の評価をすることができたが、恐怖の感情をあらわす顔写真の呈示では、恐怖の感情を認識することも、恐怖の感情の強さを評価することもできなかった。

機能的核磁気共鳴イメージング (fMRI)と嫌悪条件づけ課題を健常な実験参加者に応用し、対人関係でのストレスが脳にどのような反応を起こしているかを検討した研究も行われている[11]。Iidakaらの研究では、側頭葉にある扁桃体の活動が不快な声と顔の情報を統合する役割を果たしていることが明らかとなった。

また、情動的記憶に関連する神経基盤をまとめた知見では下記のことが言われている[12]。

(1)扁桃体は、情動的記憶を処理する際の司令塔である。

(2)扁桃体は、記憶に関連する他の脳領域の活性を調節することによって、顕在記憶の想起に影響を与える。

(3)感情価は、扁桃体と相互作用するストレスホルモンを出すことにより顕在記憶に影響を与える。

(4)扁桃体を介した感情価の調節の影響は、海馬などの記憶領域における統合プロセスに特異的に作用する。

これらの先行知見から、情動的記憶を認知的に処理する際には扁桃体が重要な役割を果たし、外部からの快感情や不快感情を伴う情動的刺激が扁桃体で処理されて情動的反応として表出されていることと考えられる(図2を参照のこと)。

関連項目

外部リンク

- Scholarpedia Emotional Memory

- Wikipedia Flashbulb memory

- Wikipedia フラッシュバルブ記憶

- Wikipedia Amygdala

- Wikipedia 扁桃体

参考文献

- ↑ Joseph E. LeDoux

Emotional memory

Scholarpedia: 2007, 2(7);1806 - ↑ Watson, J.B. & Rayner, R.

Conditioned emotional reactions.

J. Exp. Psychol.: 1920, 3;1–14 - ↑

Maren, S. (2001).

Neurobiology of Pavlovian fear conditioning. Annual review of neuroscience, 24, 897-931. [PubMed:11520922] [WorldCat] [DOI] - ↑ Brown, R. & Kulik, J.

Flashbulb memories.

Cognition: 1977, 5;73-99 - ↑

Hirst, W., Phelps, E.A., Buckner, R.L., Budson, A.E., Cuc, A., Gabrieli, J.D., ..., & Vaidya, C.J. (2009).

Long-term memory for the terrorist attack of September 11: flashbulb memories, event memories, and the factors that influence their retention. Journal of experimental psychology. General, 138(2), 161-76. [PubMed:19397377] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Chu, S., & Downes, J.J. (2000).

Odour-evoked autobiographical memories: psychological investigations of proustian phenomena. Chemical senses, 25(1), 111-6. [PubMed:10668001] [WorldCat] [DOI] - ↑

Blaney, P.H. (1986).

Affect and memory: a review. Psychological bulletin, 99(2), 229-46. [PubMed:3515383] [WorldCat] - ↑

Forgas, J.P. (1995).

Mood and judgment: the affect infusion model (AIM). Psychological bulletin, 117(1), 39-66. [PubMed:7870863] [WorldCat] [DOI] - ↑ Watson, J.B. & Rayner, R.

Conditioned emotional reactions.

Journal of Experimental Psychology: 1920, 3;1-14 - ↑

Adolphs, R., Tranel, D., Damasio, H., & Damasio, A.R. (1995).

Fear and the human amygdala. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 15(9), 5879-91. [PubMed:7666173] [WorldCat] - ↑

Iidaka, T., Saito, D.N., Komeda, H., Mano, Y., Kanayama, N., Osumi, T., ..., & Sadato, N. (2010).

Transient neural activation in human amygdala involved in aversive conditioning of face and voice. Journal of cognitive neuroscience, 22(9), 2074-85. [PubMed:19803681] [WorldCat] [DOI] - ↑

Hamann, S. (2001).

Cognitive and neural mechanisms of emotional memory. Trends in cognitive sciences, 5(9), 394-400. [PubMed:11520704] [WorldCat] [DOI]