タイムラプス解析

英語名:Time-lapse analysis

細胞の形態的変化・機能発揮を経時的にとらえる可視化・記録・解析の技法。

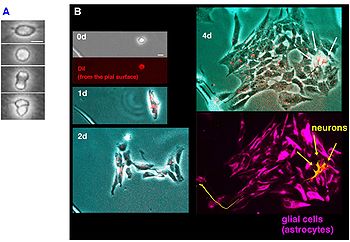

プラスティック皿上に付着させた「単離」神経前駆細胞の分裂(A,約1時間)およびクローン形成(B,4日間)の様子を示す。Bでは、あらかじめ大脳原基の脳膜面に蛍光色素DiIを施し「脳室面から脳膜面までスパンした細胞」すなわち「放射状グリア」形態の細胞を標識した上で細胞をdissociateし、低密度培養を行なった。ニューロンとグリアがDiIラベルされた単一前駆細胞から生じた。スケールバー、10 µm

約2日間の網膜原基スライス培養の様子を示す。単一神経前駆細胞(DiI標識)が分裂し,誕生した娘細胞それぞれも分裂し,4細胞クローンが形成された.前駆細胞による細胞周期依存的核移動(interkinetic nuclear migration, INM)(エレベーター運動)も観察された。[1]に発表したケースを改変して掲載。パネルの縦辺の長さが120マイクロメートル。

自然科学のほとんどあらゆる研究において、さまざまな時間分解能による経時的解析が行なわれている。それらすべてをタイムラプス解析と意識する事ができるが、現在では、通常、タイムラプス観察という言葉を、second 〜 hourの間隔で記録が続けられ、形の変化や対象物の動きに注目する場合の観察の呼称としてよく用いる。

神経系の研究における最古のタイムラプス解析のひとつとして、1906年、Ross Harrisonによるカエル神経管から伸びる軸索のスケッチ(5分〜10分間隔)が知られる。

1980年代から90年代にかけて、細胞培養(dissociation cell culture)の技法の発展とともに、培養皿上で示される細胞挙動に対してタイムラプス観察が積極的に行なわれるようになった。ニューロンの突起伸長(Garry Banker、Susumu Terakawa他)、神経前駆細胞の分裂(Sally Temple他)、ニューロンの移動(Mary Hatten他)などの様子が報告された。また軸索内のオルガネラや分子のタイムラプス観察も始まった(Nobutaka Hirokawa他)。90年代には、スライス培養を用いての三次元環境下のタイムラプス観察がSusan McConnellやHitoshi Komuroらによって移動中のニューロンを対象として始められた。

それまでのタイムラプス観察が、位相差像、微分干渉像を求める場合がほとんどだったのに対して、標識された細胞の蛍光像を求めることがさかんになった。その流れは、蛍光タンパク質の遺伝子の導入技法の発達とともに、21世紀に入ってから、ますます強まっている。

三次元培養、蛍光標識、画像取得などの方法の進歩にしたがって、取得する形態情報の量・質、時間分解能、観察の継続性などに関して、めざましい向上が続いている[2]。一方、培養によらぬ、生体内の現象に対するタイムラプス観察も行なわれるようになった。発生期の現象であればゼブラフィッシュ胚に対する in vivoイメージングが有用であり、成体の脳神経系のなかでの回路の形成・リモデリングに注目して二光子顕微鏡を利用してタイムラプス観察するなども目覚ましい発展を続けている。

90年代までは、多くの場合、研究者が顕微鏡の対物レンズを通して直視・直感した細胞の様子をまず写真撮影し、次いで印画紙に焼くところまで進んで始めて記録自体の成否および現象の実在を確認する、という研究時間の流れであった。記録も「日」の分解能にとどまるという場合が多く、ごく特殊な研究室でビデオテープへの記録が行なわれていた程度であった。その後のデジタル記録法の革新、自動撮影機器の爆発的普及を経た今、人間の眼・頭の即座の判断を越える量の情報が一瞬にして記録されていく。この新しい時代のタイムラプス観察には、「量」への対応を新たにあみ出し「質」を見破る能力が、これまで以上に求められている。

参考文献

- ↑

Saito, K., Kawaguchi, A., Kashiwagi, S., Yasugi, S., Ogawa, M., & Miyata, T. (2003).

Morphological asymmetry in dividing retinal progenitor cells. Development, growth & differentiation, 45(3), 219-29. [PubMed:12828683] [WorldCat] - ↑ Rafael Yuste and Arthur Konnerth, ed.

Imaging in Neuroscience and Development, A laboratory manual

CSHL Press , 2005

(執筆者:宮田卓樹 担当編集委員:大隅典子)