「液-液相分離」の版間の差分

細 →残された課題 |

細編集の要約なし |

||

| 75行目: | 75行目: | ||

== 残された課題 == | == 残された課題 == | ||

細胞内では[[DNA]]の[[修復]]や、[[遺伝子]]の[[転写]]、タンパク質への[[翻訳]]、[[シグナル伝達]]の制御、[[自然免疫]]の応答、機能の区画化や基質の貯蔵、環境の変化への応答など、生命科学においても重要な機能が液-液相分離と関連していることが2019年頃までに次々に明らかにされてきてきた<ref name= | 細胞内では[[DNA]]の[[修復]]や、[[遺伝子]]の[[転写]]、タンパク質への[[翻訳]]、[[シグナル伝達]]の制御、[[自然免疫]]の応答、機能の区画化や基質の貯蔵、環境の変化への応答など、生命科学においても重要な機能が液-液相分離と関連していることが2019年頃までに次々に明らかにされてきてきた<ref name=Fiddian-Green1975><pubmed>2019</pubmed></ref>。その結果、[[翻訳後修飾]]のようにごくわずかな[[化学修飾]]がなぜ遺伝子の転写などの生命現象を引き起こすのか、なぜ危険なプリオンが種を超えて存在しているのか、固有の構造を形成しない天然変性領域を持つ天然変性タンパク質がなぜこれだけたくさん存在するのか、細胞内にはATPがなぜmMのオーダーで存在しているのか、代謝の連続的な反応はどのように生じるのかなど、分子を研究するだけでは理解が困難だった現象に対して解答を与えられるようになった<ref name=Fiddian-Green1975 />。 | ||

これから生命科学の液-液相分離の研究を進めるにあたり、計測機器の発展と、既存の理論との整合が期待される<ref name= | これから生命科学の液-液相分離の研究を進めるにあたり、計測機器の発展と、既存の理論との整合が期待される<ref name=Gardos1976><pubmed>2021</pubmed></ref>。これまでの生命科学は、分子を対象とした研究が主流であり、タンパク質の立体構造を高精度に測定し、どのような分子種が細胞内に存在するのかを網羅的に分析するという手法が発達してきた。一方、今後は分子集合物をターゲットにした計測手法や、細胞の中にある分子の非破壊での計測手法の開発が期待されている。現在、細胞内の液-液相分離の研究で最も広く使われている計測技術は、[[蛍光タンパク質]]ラベルによる[[超高解像度蛍光顕微鏡]]での観察だが、非染色・非破壊で計測できる[[ラマン散乱法]]や[[赤外分光法]]などの計測技術の技術革新が期待される。 | ||

理論としては、細胞内に起こるいわゆる生物学的な液-液相分離が、試験管の中で観察できるポリマーなどの液-液相分離とどのような点で類似しており、どのような点で相違するのかについて、まだ明確でない点が多い。液-液相分離が起こることによってタンパク質がどのように活性化されたり不活化されたりするのか、または基質となる物質の蓄積がタンパク質の機能にどのような影響を及ぼすのかについても、明確には理解されていない。 | 理論としては、細胞内に起こるいわゆる生物学的な液-液相分離が、試験管の中で観察できるポリマーなどの液-液相分離とどのような点で類似しており、どのような点で相違するのかについて、まだ明確でない点が多い。液-液相分離が起こることによってタンパク質がどのように活性化されたり不活化されたりするのか、または基質となる物質の蓄積がタンパク質の機能にどのような影響を及ぼすのかについても、明確には理解されていない。 | ||

2025年3月19日 (水) 21:29時点における版

白木賢太郎

筑波大学数理物質系

DOI:10.14931/bsd.10894 原稿受付日:2025年3月11日 原稿完成日:2025年3月19日

担当編集委員:和田 圭司(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)

英:liquid-liquid phase separation 独:Flüssig-Flüssig-Phasentrennung 仏:séparation de phase liquide-liquide

英略語:LLPS

液-液相分離は液体が2つの相に分かれる現象のことをいう。最近では細胞内にあるタンパク質の集合物が液-液相分離によって形成された液滴(ドロプレット)であるという発見が相次いでおり、生命科学と溶液化学の境界領域に新たな研究分野が広がっている。

液-液相分離と生命現象

液-液相分離とは、単一の均質な液体が、特定の条件下で二つの異なる液相に分かれ、それらが共存する現象を指す。液-液相分離によって成分の濃度が異なる二つの相が形成されるが、それぞれの相の成分は内部でよく混ざり、液体の性質を示すことが特徴である。液-液相分離は材料科学や化学工業の分野で研究されてきた現象であったが、2015年頃から生命科学において研究が盛んになっている[1][2][3]。

細胞内の構造は、主に脂質二重層によって形成されるオルガネラ(ミトコンドリア、リソソーム、ゴルジ体など)であると考えられていた。しかし、細胞質や細胞核内には膜を持たない細胞内構造(membrane-less organelles, MLOs)が多数存在するという見方が広がり、それらの形成メカニズムの解明が求められていた。その契機となったのは、2009年のAnthony Hymanの研究チームのClifford Brangwynneらによる論文であった[4]。彼らは線虫の生殖細胞に存在するP顆粒が流動性を持った液体であることを報告した。P顆粒が液-液相分離によって形成されることを指摘し、液-液相分離が物質の動的な区画化の仕組みとして重要な役割を担っていることが示唆された。

2011年にはBrangwynneらが、核小体が液-液相分離によって形成されることを報告し、多くの生体分子凝集体が液-液相分離の原理によって制御されていることが示唆された[5]。2012年には、米国テキサス大学サウスウェスタン・メディカルセンターに所属するMichael Rosenらの研究チームによるネイチャー誌への論文や[6]、Steven McKnightらの研究チームによるセル誌への論文が[7]、タンパク質の液滴に関する報告しており、これらの報告をきかっけに液-液相分離が細胞内の機能の基本原理として認識されるようになった。

生命科学の分野では、ストレス顆粒や生殖顆粒、核小体などのMLOsが液-液相分離によるものであるとされている[3]。しかし、このような名前が付けられている明確な細胞内構造物だけでなく、一時的に形成されるもっと小さな液-液相分離による集合物も存在するとされ、細胞内でのタンパク質の動的な振る舞いを統合するメカニズムとして注目されている[8]。また、異常な液-液相分離がタンパク質凝集を引き起こし、筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病などの神経変性疾患の原因となる可能性が示唆されている[9]。

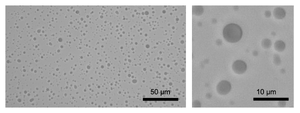

50 µMの卵白リゾチームおよび125 µMのオボアルブミンを50 mM Tris緩衝液(pH 7)中で混合したときに形成できる液滴。

原理

液-液相分離は熱力学的な現象であり、水と油の混合や、2種類のタンパク質溶液の混合、2種類の高分子溶液の混合、塩溶液と高分子溶液の混合、低分子溶液と高分子溶液の混合など、多様な組み合わせによって生じる。

液-液相分離の身近な例として水と油がある。水と油の液-液相分離は、水分子同士や油分子同士の間には好ましい相互作用があるが、水と油の分子間には好ましい相互作用がないために生じる。水と油の相分離はかなり安定であり、温度や塩濃度などの影響を受けにくい。

異なる親水性を持った2種類の高分子(例えば、ポリエチレングリコールとデキストラン)の溶液を混合したときにも液-液相分離が生じる。高分子の溶液を混合したときに生じる液-液相分離は、水性二相系(aqueous two-phase system)ということもある[10]。メカニズムは水と油の液-液相分離と類似しており、ポリエチレングリコールやデキストランは水にはよく溶けるが、互いにはなじまないために相分離する。ATPとポリリン酸のように、細胞内にありふれた分子の水溶液を混合したときにも液-液相分離が生じる[11]。

2種類のタンパク質溶液を混合したときに生じる液-液相分離は、タンパク質が高濃度含まれている濃厚相と、タンパク質がほとんど含まれていない希薄相に分かれることが多い[12]。濃厚相は体積が少ないため、希薄相の中に丸い形状をした濃厚相が観察できる。この丸い形状から、液-液相分離によってできた濃厚相は液滴(droplet)と呼ばれることがある(図1)。

液-液相分離は主に2つの原理によって生じる。核生成と成長(nucleation and growth)では、過飽和状態から相分離がはじまる。最初に一定のエネルギー障壁を超えて、小さな液滴が形成される。この核は一定のサイズを超えないと分解してしまうが、それ以上になった核が、周囲の分子を取り込みながら大きくなる。一方、スピノーダル分解(Spinodal decomposition)では、熱力学的に不安定な状態から微小な濃度ゆらぎが自発的に増幅されて、相分離が進行する。核生成のエネルギー障壁が存在しないため、全体的に均一な構造からネットワーク状の構造へと分離が起こる。

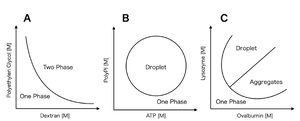

A. デキストランとポリエチレングリコール。

B. ATPとポリリン酸。

C. オボアルブミンとリゾチーム

液-液相分離と相図

液-液相分離が見られる溶液について、それぞれの成分の濃度や温度、圧力などの条件に対して、均一になった領域と二相に分離した領域を示した図を相図という。

よく知られているポリエチレングリコールとデキストランの相図の概略を図2Aに示す。ポリエチレングリコールとデキストランの濃度が一定以上含まれた領域で液-液相分離が生じるが、いずれかの濃度が薄い場合には液-液相分離は生じない。ポリエチレングリコールとデキストランの液-液相分離は、両者がなじみにくいために生じる。このような相分離は分離的(segregative)相分離という。相図の形は、ポリマーの長さや温度、イオン強度、添加物の有無などによって変化する。

ATPとポリリン酸の相図の概略を図2Bに示す[11]。カチオンが存在するときのATPとポリリン酸の相図は島のような形になり、島の内側はATPとポリリン酸が高濃度含まれた液滴が観察されるが、島の外側は相分離しない領域になる。相図を見ると明らかなように、ポリリン酸をある一定の濃度に固定したとき、ATPの濃度を増加させていくとある濃度以上で液-液相分離が生じて液滴が観察されるが、さらにATPを加えていくと意外にもふたたび単一相になる。ATPとポリリン酸のように、互いに親和性のある成分が相互作用して液-液相分離が生じる現象を会合的(associative)相分離という。

リゾチームとオボアルブミンの相図の概略を図2Cに示す[12]。この相図はATPとポリリン酸の相図に似ており、リゾチームとオボアルブミンは親和性があるために液-液相分離が生じる。液-液相分離が生じたときの濃厚相には、図1にみられるように液滴のような形状になることが多い。また、低濃度のリゾチームと高濃度のオボアルブミンの領域では、液滴ではなく不定形の凝集体が観察される。タンパク質の凝集体の形成はふつう不可逆であり、イオンを加えたり温度を上げたりしても溶けないことが多い。

相分離は他にもさまざまな種類がある。ブロックコポリマーなどの高分子で見られる、ナノメートルからマイクロメートルスケールで生じる相分離をミクロ相分離という[13]。ミクロ相分離は通常のマクロ相分離とは異なり、完全に相分離せず、特定のナノ構造を形成するのが特徴である。

相分離が進むときに粘弾性効果によってネットワーク状構造など異常な形態が形成されることがある。このような相分離を粘弾性(Viscoelastic)相分離という[14]。

相分離の進行によって状態が変わるケースとして、例えば、一部の成分が結晶化し、それによって相分離が進行する結晶化誘起相分離や、小さな分子やコロイド粒子が除去されることで、残りの成分が相分離する枯渇相分離、化学反応が進行するにつれて組成が変化し、ある時点で相分離が起きる反応誘起相分離などもある。

液滴と流動性

液滴は流動性を持つことが特徴である。観察対象の顆粒状タンパク質集合物が液滴であるかを判別するには、接触時に融合するかどうかを確認するのが簡便である。液滴の中には、1秒もあれば完全に融合してしまうほど柔らかいものも存在する[15]。一方で、接触しても融合しない場合、その集合物は液滴ではなく凝集体であると判断できる。

液滴の流動性を定量する方法として、光褪色後蛍光回復法(fluorescence recovery after photobleaching, FRAP)が広く用いられている[16]。この手法では、液滴の一部分にレーザー光を照射して蛍光を褪色させ、その後の蛍光回復速度から分子の流動性を計測する。細胞内の液滴では、蛍光の回復が秒から分のオーダーの現象として観察されることが多い。ただし、観察対象が液体の性質を持つのか、固体に近い性質を持つのかを蛍光回復の速度論的解析だけで判断するのは難しいとの見解もあり[17]、慎重な解釈が求められる。

タンパク質の液-液相分離

タンパク質の液-液相分離は、分子間での静電相互作用やπ-π相互作用、カチオン-π相互作用、疎水性相互作用、水素結合など多様な相互作用によって起こる。しかもタンパク質は温度などの溶液条件によって立体構造が変わることも多く、また、他のタンパク質やRNAと特異的に結合することもある。そのため、タンパク質の液-液相分離は温度やpH、塩濃度、他のタンパク質やRNAなどの存在など、多様な条件に影響を受ける。熱力学的な視点からは、エントロピー的にもエンタルピー的にも液-液相分離が駆動されるケースがある。複数のタンパク質やRNAからなる液滴は、液滴の中に液滴が形成されるようなケースもある[18]。

天然変性タンパク質(natively unfolded protein)は、明確な立体構造を持たずに柔軟なコンフォメーションをとるタンパク質のことをいう[19]。天然変性タンパク質は本質的に無秩序なタンパク質(intrinsically disordered proteins)ということもある[20]。タンパク質の立体構造を形成しない領域は天然変性領域(intrinsically disordered region, IDR)や低複雑性ドメイン(low complexity domain)と呼ばれることがある。天然変性領域はタンパク質の液-液相分離のために機能する領域である。

天然変性タンパク質は、真核生物の持つタンパク質に多くみられる。30残基以上の天然変性領域を持つタンパク質は、ヒトの場合、約44%と推定されている[21]。一方、天然変性タンパク質は真正細菌やアーキアにはあまり存在しない。

天然変性領域は荷電残基や極性アミノ酸に富んでおり、類似した配列が繰り返し存在するのが特徴である[22]。例えば、フェニルアラニンとグリシンが繰り返し現れるFGリピートや、アルギニンとグリシンが繰り返し現れるRGGリピートなどのモチーフが知られている。天然変性タンパク質にはRNA結合ドメインを持っているものも多く、RNAと共に液-液相分離を形成するものがある。

生理機能

代謝

細胞に酸素が不足すると、真核細胞では酸化的リン酸化経路によるATP合成ができなくなる。その結果、META bodyと呼ばれる代謝酵素の集合体が形成されることが2013年に報告されている[23]。META bodyは解糖系(glycolysis)に関与する酵素群によって形成されるという意味でグリコリティック体(G-body)と呼ばれることもある。G-bodyにはRNAも含まれており、「膜のないオルガネラ」としての性質を備えている[24]。

疾患

液-液相分離は、細胞生理学としての役割だけでなく、異常なタンパク質凝集を引き起こし、筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病、アルツハイマー病、ポリグルタミン病、プリオン病などの神経変性疾患に関与することが示され、医学的な観点からも重要な研究テーマとなっている[25]。特に、TDP-43やFUSなどのタンパク質が液-液相分離を形成した後、異常な凝集体を形成し、病態につながることが示唆されている[26]。

シナプスと液-液相分離

シナプスタンパク質による液-液相分離は、長期増強現象のメカニズムとして近年注目されている[27][28]。Ca2+/カルモジュリン依存性タンパク質キナーゼII(CaMKII)は、記憶現象に必須の働きを持つキナーゼである。CaMKIIは神経細胞内に多量に発現しており、シナプス後膜肥厚では全タンパク質の10%から20%を占めるほどになる。このキナーゼがなぜこれほど多量に存在する必要があるのかは、長年の謎として残されていた。林康紀らの研究チームは、CaMKIIがNMDA型グルタミン酸受容体と液滴を形成することで、AMPA型グルタミン酸受容体を活性帯の直下に集合させ、シナプス応答を活性化する新しいメカニズムを提唱している[29]。

低分子量Gタンパク質Rasの不活性化因子であるSynGAPは、CaMKIIに次いでシナプス後膜肥厚に多く含まれるタンパク質である。SynGAPは、シナプス足場タンパク質であるPSD-95と多価相互作用によって結合し、液-液相分離を引き起こすことがMingjie Zhangらの研究チームによって報告されている[30]。この液-液相分離の仕組みが、シナプス後膜肥厚からの活動依存的なSynGAPの分散のメカニズムとなっている可能性がある。

残された課題

細胞内ではDNAの修復や、遺伝子の転写、タンパク質への翻訳、シグナル伝達の制御、自然免疫の応答、機能の区画化や基質の貯蔵、環境の変化への応答など、生命科学においても重要な機能が液-液相分離と関連していることが2019年頃までに次々に明らかにされてきてきた[31]。その結果、翻訳後修飾のようにごくわずかな化学修飾がなぜ遺伝子の転写などの生命現象を引き起こすのか、なぜ危険なプリオンが種を超えて存在しているのか、固有の構造を形成しない天然変性領域を持つ天然変性タンパク質がなぜこれだけたくさん存在するのか、細胞内にはATPがなぜmMのオーダーで存在しているのか、代謝の連続的な反応はどのように生じるのかなど、分子を研究するだけでは理解が困難だった現象に対して解答を与えられるようになった[31]。

これから生命科学の液-液相分離の研究を進めるにあたり、計測機器の発展と、既存の理論との整合が期待される[32]。これまでの生命科学は、分子を対象とした研究が主流であり、タンパク質の立体構造を高精度に測定し、どのような分子種が細胞内に存在するのかを網羅的に分析するという手法が発達してきた。一方、今後は分子集合物をターゲットにした計測手法や、細胞の中にある分子の非破壊での計測手法の開発が期待されている。現在、細胞内の液-液相分離の研究で最も広く使われている計測技術は、蛍光タンパク質ラベルによる超高解像度蛍光顕微鏡での観察だが、非染色・非破壊で計測できるラマン散乱法や赤外分光法などの計測技術の技術革新が期待される。

理論としては、細胞内に起こるいわゆる生物学的な液-液相分離が、試験管の中で観察できるポリマーなどの液-液相分離とどのような点で類似しており、どのような点で相違するのかについて、まだ明確でない点が多い。液-液相分離が起こることによってタンパク質がどのように活性化されたり不活化されたりするのか、または基質となる物質の蓄積がタンパク質の機能にどのような影響を及ぼすのかについても、明確には理解されていない。

また、天然変性領域を持つタンパク質が液-液相分離を引き起こしやすいが、天然変性領域を持たない2種類のタンパク質を常識的な溶液条件で混合するだけでも液-液相分離が起こる。例えば、卵白リゾチームとオボアルブミンのようなありふれたタンパク質を、低イオン強度の条件で中性のpHで混合するだけでも液-液相分離が生じる[33]。細胞内には飽和濃度に近い高濃度のタンパク質が含まれているため、凝集や相分離が生じやすい環境である[34]。そのため、天然変性領域を持たない代謝酵素なども、細胞内では液滴を形成して機能が制御されているのだと推測できる。

実際に試験管の中で液滴を作らせると、活性が2桁も増加する酵素が知られているが[35]、活性化しない酵素も多い。酵素の活性化や酵素の連続反応が液-液相分離とどのように関連しているのか、またそれが細胞生理学にどう結びつくのか、これから新しい視点での研究が必要になる。

参考文献

- ↑

Molliex, A., Temirov, J., Lee, J., Coughlin, M., Kanagaraj, A.P., Kim, H.J., ..., & Taylor, J.P. (2015).

Phase separation by low complexity domains promotes stress granule assembly and drives pathological fibrillization. Cell, 163(1), 123-33. [PubMed:26406374] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Nott, T.J., Petsalaki, E., Farber, P., Jervis, D., Fussner, E., Plochowietz, A., ..., & Baldwin, A.J. (2015).

Phase transition of a disordered nuage protein generates environmentally responsive membraneless organelles. Molecular cell, 57(5), 936-947. [PubMed:25747659] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 3.0 3.1

Brangwynne, C.P. (2013).

Phase transitions and size scaling of membrane-less organelles. The Journal of cell biology, 203(6), 875-81. [PubMed:24368804] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Brangwynne, C.P., Eckmann, C.R., Courson, D.S., Rybarska, A., Hoege, C., Gharakhani, J., ..., & Hyman, A.A. (2009).

Germline P granules are liquid droplets that localize by controlled dissolution/condensation. Science (New York, N.Y.), 324(5935), 1729-32. [PubMed:19460965] [WorldCat] [DOI] - ↑

Brangwynne, C.P., Mitchison, T.J., & Hyman, A.A. (2011).

Active liquid-like behavior of nucleoli determines their size and shape in Xenopus laevis oocytes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(11), 4334-9. [PubMed:21368180] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Li, P., Banjade, S., Cheng, H.C., Kim, S., Chen, B., Guo, L., ..., & Rosen, M.K. (2012).

Phase transitions in the assembly of multivalent signalling proteins. Nature, 483(7389), 336-40. [PubMed:22398450] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Kato, M., Han, T.W., Xie, S., Shi, K., Du, X., Wu, L.C., ..., & McKnight, S.L. (2012).

Cell-free formation of RNA granules: low complexity sequence domains form dynamic fibers within hydrogels. Cell, 149(4), 753-67. [PubMed:22579281] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Banani, S.F., Lee, H.O., Hyman, A.A., & Rosen, M.K. (2017).

Biomolecular condensates: organizers of cellular biochemistry. Nature reviews. Molecular cell biology, 18(5), 285-298. [PubMed:28225081] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Shin, Y., & Brangwynne, C.P. (2017).

Liquid phase condensation in cell physiology and disease. Science (New York, N.Y.), 357(6357). [PubMed:28935776] [WorldCat] [DOI] - ↑

Iqbal, M., Tao, Y., Xie, S., Zhu, Y., Chen, D., Wang, X., ..., & Yuan, Z. (2016).

Aqueous two-phase system (ATPS): an overview and advances in its applications. Biological procedures online, 18, 18. [PubMed:27807400] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 11.0 11.1

Nobeyama, T., Furuki, T., & Shiraki, K. (2023).

Phase-Diagram Observation of Liquid-Liquid Phase Separation in the Poly(l-lysine)/ATP System and a Proposal for Diagram-Based Application Strategy. Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 39(48), 17043-17049. [PubMed:37967197] [WorldCat] [DOI] - ↑ 12.0 12.1

Nobeyama, T., Yoshida, T., & Shiraki, K. (2024).

Interfacial and intrinsic molecular effects on the phase separation/transition of heteroprotein condensates. International journal of biological macromolecules, 254(Pt 3), 128095. [PubMed:37972831] [WorldCat] [DOI] - ↑ Leibler, L. (1980).

Theory of microphase separation in block copolymers. Macromolecules, 13(6), 1602-1617. - ↑ Tanaka, H. (2000).

Viscoelastic phase separation. Journal of Physics: Condensed Matter, 12(15), R207. - ↑

Sakakibara, N., Ura, T., Mikawa, T., Sugai, H., & Shiraki, K. (2023).

Transient formation of multi-phase droplets caused by the addition of a folded protein into complex coacervates with an oppositely charged surface relative to the protein. Soft matter, 19(25), 4642-4650. [PubMed:37291907] [WorldCat] [DOI] - ↑

Sprague, B.L., & McNally, J.G. (2005).

FRAP analysis of binding: proper and fitting. Trends in cell biology, 15(2), 84-91. [PubMed:15695095] [WorldCat] [DOI] - ↑

McSwiggen, D.T., Mir, M., Darzacq, X., & Tjian, R. (2019).

Evaluating phase separation in live cells: diagnosis, caveats, and functional consequences. Genes & development, 33(23-24), 1619-1634. [PubMed:31594803] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Lafontaine, D.L.J., Riback, J.A., Bascetin, R., & Brangwynne, C.P. (2021).

The nucleolus as a multiphase liquid condensate. Nature reviews. Molecular cell biology, 22(3), 165-182. [PubMed:32873929] [WorldCat] [DOI] - ↑

Uversky, V.N. (2002).

Natively unfolded proteins: a point where biology waits for physics. Protein science : a publication of the Protein Society, 11(4), 739-56. [PubMed:11910019] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Dunker, A.K., Lawson, J.D., Brown, C.J., Williams, R.M., Romero, P., Oh, J.S., ..., & Obradovic, Z. (2001).

Intrinsically disordered protein. Journal of molecular graphics & modelling, 19(1), 26-59. [PubMed:11381529] [WorldCat] [DOI] - ↑

van der Lee, R., Buljan, M., Lang, B., Weatheritt, R.J., Daughdrill, G.W., Dunker, A.K., ..., & Babu, M.M. (2014).

Classification of intrinsically disordered regions and proteins. Chemical reviews, 114(13), 6589-631. [PubMed:24773235] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Chong, P.A., Vernon, R.M., & Forman-Kay, J.D. (2018).

RGG/RG Motif Regions in RNA Binding and Phase Separation. Journal of molecular biology, 430(23), 4650-4665. [PubMed:29913160] [WorldCat] [DOI] - ↑ 三浦夏子. (2024)

出芽酵母で形成される解糖系酵素群の集合体とその制御. 化学と生物 Vol. 62, No. 4 - ↑

Fuller, G.G., Han, T., Freeberg, M.A., Moresco, J.J., Ghanbari Niaki, A., Roach, N.P., ..., & Kim, J.K. (2020).

RNA promotes phase separation of glycolysis enzymes into yeast G bodies in hypoxia. eLife, 9. [PubMed:32298230] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Ahmad, A., Uversky, V.N., & Khan, R.H. (2022).

Aberrant liquid-liquid phase separation and amyloid aggregation of proteins related to neurodegenerative diseases. International journal of biological macromolecules, 220, 703-720. [PubMed:35998851] [WorldCat] [DOI] - ↑

Patel, A., Lee, H.O., Jawerth, L., Maharana, S., Jahnel, M., Hein, M.Y., ..., & Alberti, S. (2015).

A Liquid-to-Solid Phase Transition of the ALS Protein FUS Accelerated by Disease Mutation. Cell, 162(5), 1066-77. [PubMed:26317470] [WorldCat] [DOI] - ↑

Hayashi, Y., Ford, L.K., Fioriti, L., McGurk, L., & Zhang, M. (2021).

Liquid-Liquid Phase Separation in Physiology and Pathophysiology of the Nervous System. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(5), 834-844. [PubMed:33472825] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 林 康紀,細川 智永,劉 品吾,實吉 岳郎. (2021).

CaMKII の新しいシナプス可塑性機構. 生化学 第93 巻第2 号,pp. 191-202 - ↑

Hosokawa, T., Liu, P.W., Cai, Q., Ferreira, J.S., Levet, F., Butler, C., ..., & Hayashi, Y. (2021).

CaMKII activation persistently segregates postsynaptic proteins via liquid phase separation. Nature neuroscience, 24(6), 777-785. [PubMed:33927400] [WorldCat] [DOI] - ↑

Zeng, M., Shang, Y., Araki, Y., Guo, T., Huganir, R.L., & Zhang, M. (2016).

Phase Transition in Postsynaptic Densities Underlies Formation of Synaptic Complexes and Synaptic Plasticity. Cell, 166(5), 1163-1175.e12. [PubMed:27565345] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑ 31.0 31.1

Fiddian-Green, R.G., & Silen, W. (1975).

Mechanisms of disposal of acid and alkali in rabbit duodenum. The American journal of physiology, 229(6), 1641-8. [PubMed:2019] [WorldCat] [DOI] - ↑

Gardos, G., & Cole, J.O. (1976).

Maintenance antipsychotic therapy: is the cure worse than the disease? The American journal of psychiatry, 133(1), 32-6. [PubMed:2021] [WorldCat] [DOI] - ↑

Iwashita, K., Handa, A., & Shiraki, K. (2018).

Coacervates and coaggregates: Liquid-liquid and liquid-solid phase transitions by native and unfolded protein complexes. International journal of biological macromolecules, 120(Pt A), 10-18. [PubMed:30114421] [WorldCat] [DOI] - ↑

Vecchi, G., Sormanni, P., Mannini, B., Vandelli, A., Tartaglia, G.G., Dobson, C.M., ..., & Vendruscolo, M. (2020).

Proteome-wide observation of the phenomenon of life on the edge of solubility. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(2), 1015-1020. [PubMed:31892536] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑

Ura, T., Kagawa, A., Sakakibara, N., Yagi, H., Tochio, N., Kigawa, T., ..., & Mikawa, T. (2023).

Activation of L-lactate oxidase by the formation of enzyme assemblies through liquid-liquid phase separation. Scientific reports, 13(1), 1435. [PubMed:36697449] [PMC] [WorldCat] [DOI]