「テスト」の版間の差分

細編集の要約なし |

編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の69版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ | 英:Alzheimer's disease、英略語:AD | ||

[[ | |||

[[ | [[アルツハイマー病]](Alzheimer's diasease、AD)は、多くは老年期に発症し緩徐に進行する、記憶障害を中心とした認知機能障害を主な症状とする認知症であり、認知症の中で最も多くを占める。病理学的に海馬をはじめとする[[大脳皮質]]の萎縮、組織学的には細胞外の老人斑と細胞内の神経原線維変化を特徴とする神経変性疾患である。 | ||

[[ | |||

==歴史== | |||

[[アルツハイマー病]]は、1906年にドイツの精神医学者アロイス・アルツハイマーによって初めて報告された。当時は認知症のほとんどは梅毒によると考えられていたが、初老期(presenile)に発症し、進行性に記憶障害と妄想を主徴とする認知症を呈し、剖検の結果病理学的に老人斑と神経原線維変化を認めた女性患者アウグステ・データーの病気を[[アルツハイマー病]]として分離した。しかし、最初の症例が40代後半~50代前半と若年発症であったことから(アルツハイマー医師による初診時51歳)、[[アルツハイマー病]]は初老期の認知症として、よくある老年期(senile)認知症とは区別されていたが、1960年代に盛んに行われた臨床病理学的研究から、同一のものであるとの結論に至った。最初に記載された症例が若年発症だったことについて、病理スライドの再発見に伴い遺伝子検査が施行され、2012年に後述する家族性[[アルツハイマー病]]の原因遺伝子''PSEN1''変異の保因者であったことが判明した。 | |||

==病理診断と臨床診断== | |||

1984年のNINCDS-ADRDA(National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke & the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association)による[[アルツハイマー病]]の診断基準では、臨床診断基準を満たすものを「確からしい[[アルツハイマー病]](probable Alzheimer's disease)」、それに加えて病理学的に[[アルツハイマー病]]理が確認された症例を「確実な[[アルツハイマー病]](definite Alzheimer's disease)」と同一の病名を用いていたが、しばしば病理学的疾患単位として「[[アルツハイマー病]]」、臨床的疾患単位として「アルツハイマー型(老年期)認知症」と区別されて表記される。これは臨床と病理が1対1に対応しない、すなわち臨床的に[[アルツハイマー病]]の診断基準を満たすような認知症を呈する症例が必ずしも病理学的に[[アルツハイマー病]]ではないこと、また病理学的に[[アルツハイマー病]]理を呈するが生前認知症を呈さない症例があることによる。 2011年に改訂されたNIA-AA(National Institute on Aging & Alzheimer's Association)による臨床診断基準では「[[アルツハイマー病]]による認知症(AD dementia)」、病理学的評価ガイドラインでは「[[アルツハイマー病]]」と記載されている。近年のバイオマーカーの発達により、生前に[[アルツハイマー病]]理の有無を推測することがある程度可能となり、臨床診断と病理診断の垣根は低くなっている。 | |||

==臨床的特徴== | |||

発症年齢は65歳以上が多く、80歳以降になると指数関数的に有病率が増大する。ただし85歳以上の超高齢者ではargyrophilic grain diseaseやtangle-predominant dementia(またはtangle only dementia)といった他の認知症性の変性疾患の割合が増えると考えられている。逆に全体の約3~5%を占める65歳未満の発症例を早発性ADと呼び、遺伝的素因を疑う。2000年頃の疫学調査では我が国の65歳以上のADの有病率は2~3%である(最近のデータでは10%に近い)。高齢化に伴い全世界的に有病者が増え続けており、2050年には有病率は85人に1人になると推測されている。 | |||

典型的な経過としては、記銘力障害(もの忘れ)で発症し、進行と共に視空間認知など他の認知ドメインが障害され、徐々に日常生活の自立性が保てなくなる。さらに進行すると失行や失認、失語が見られるようになり、周囲への無関心さが目立ち、昼夜逆転、[[せん妄]]、失禁、徘徊が見られるようになる。[[大脳皮質]]が障害されることを反映して、時にてんかんを合併する。稀なケースとして、視空間認知障害や失行、失書といった[[頭頂葉]]症状で発症することがあり、臨床的にposterior cortical atrophyと称されるが、その多くは病理学的にADである。 | |||

認知障害のみで認知症ではない(即ち日常的にもの忘れはあるが自立して生活できる)段階は、軽度認知障害(mild cognitive impairment、MCI)としてADとは区別するが、長い疾患の軌跡の一部を便宜的に区切った病名と考えることができる。 | |||

検査所見としては、CT・MRIで初期は海馬の萎縮、進行性に[[頭頂葉]]の萎縮、次第にびまん性の大脳萎縮を認める。PET・SPECTでは初期から後部帯状回~楔前部や[[頭頂葉]]の糖代謝・血流低下を認める。検査異常はしばしば臨床症状に先行して出現する。 | |||

==病理所見== | |||

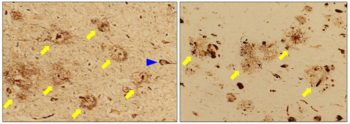

[[ファイル:Figure1.png|thumb|350px|'''図1.AD患者脳'''(左:側頭葉皮質、右:海馬、Bielchowsky染色)<br /> | |||

矢頭は典型的な神経原線維変化、矢印が老人斑。海馬に存在する老人斑は「dystrophic neurite」という特徴的な形態を呈している。]] 肉眼的には主に海馬と側頭葉内側を含み、次いで[[頭頂葉]]と[[前頭葉]]に強い大脳萎縮を認める。組織学的には、萎縮部位に一致して神経細胞脱落と反応性グリオーシス、老人斑(senile plaque)、神経原線維変化(neurofibrillary tangle, NFT)を認める。老人斑、NFTは本疾患に特徴的であるが、いずれも疾患特異的ではない。老人斑の中で最も神経損傷と密接に関連する、周囲に神経突起を伴うものをneuritic plaqueと呼ぶ。また老人斑の主要構成成分βアミロイド(Aβ)の免疫組織化学により、アミロイドを検出するためのコンゴーレッド染色では見えない斑まで検出することが可能となり、現在ではこれらのAβ斑すべてを老人斑と呼ぶことが多い。その中で、中心に核を持った斑をdense-core plaque、核を持たず淡く境界が不明瞭なものをdiffuse plaqueと呼び、後者が圧倒的に多数を占める。 NFTは神経細胞内に形成される糸くずが巻きついたような凝集体であるが、神経突起内(主に樹状突起の水平分枝)に凝集したものをneuropil threadと呼ぶ。神経細胞死の後にNFTだけが残されたものを、ghost tangleと表現する。 | |||

ADの病理学的診断には、老人斑がどのような広がりであり(Thal phase)、神経原線維変化がどのような広がりであり(Braak NFT stage)、neuritic plaqueがどのような密度で存在するか(CERAD score)をスコア化することによって世界的に標準的な診断が可能である<ref><[[PubMed|pubmed]]> 22265587 </pubmed></ref>。 | |||

またアミロイドアンギオパチーが大部分の症例で見られる。これはAβが血管壁に蓄積することによる。 | |||

==原因遺伝子とリスク遺伝子== | |||

===原因遺伝子=== | |||

ADの約1%が常染色体優性遺伝形式の家族性ADである。これまでに原因遺伝子としてプレセニリン1(''PSEN1'')、プレセニリン2(''PSEN2'')、アミロイド前駆蛋白質(''APP'')の変異が同定されている。プレセニリン1・2は、後述するγセクレターゼの構成分子であり、その活性中心を構成する。ほとんどの変異が浸透率100%である。 | |||

====''PSEN1''==== | |||

1995年にSherringtonらによって家族性AD家系から''PSEN1''の5つの変異が同定された<ref><[[PubMed|pubmed]]> 7596406 </pubmed></ref>。現在までに、世界の各地域の350を超える家系から185の病的変異の報告がある。変異は遺伝子産物の全長にまたがるが、その多くは9つの膜貫通領域と第1・4・6ループ内に存在する。臨床的には、変異によっては失行や痙性対麻痺が目立つことがあり、病理学的には孤発例で見られるような核を有する老人斑やneuritic plaqueではなく、コンゴーレッドで染まらない綿花様の斑(cotton wool plaque)を特徴とする変異もある。 | |||

====''PSEN2''==== | |||

''PSEN1''と非常に相同性が高いが、哺乳類神経細胞では''PSEN2''発現量は''PSEN1''に比して少なく、''PSEN1''よりも変異の報告は少ない。1995年にLevy-Lahadらがヴォルガ・ドイツ人の7家系からPSEN2の変異を同定した<ref><[[PubMed|pubmed]]> 7638621 </pubmed></ref>。現在までに13の病的変異の報告がある。変異によってはパーキンソニズムや幻覚を伴うものがある。 | |||

====''APP''==== | |||

1990年にLevyらにより常染色体優性遺伝形式のアミロイドーシスを伴う遺伝性脳出血Dutch typeの病因として21番染色体上の''APP''の変異が同定され<ref><[[PubMed|pubmed]]> 2111584 </pubmed></ref>、翌1991年に早期発症の家族性ADの原因遺伝子として''APP''の変異が報告された<ref><[[PubMed|pubmed]]> 1671712 </pubmed></ref>。これにより、21番染色体トリソミーの[[Down症候群]]で若年性に老人斑が出現する理由が''APP''の重複のためらしいと判明した。現在までに9の遺伝子重複と23の点突然変異と1の部分欠失(1アミノ酸欠失であるE693Δ;剖検例はなくADの亜型としてよいか不明だが、ホモ接合体は認知症を呈する)の報告がある。''APP''の遺伝子産物は全長770アミノ酸だが、点突然変異はC末端寄りの膜貫通部位近傍に集中しており、βセクレターゼ切断部位とγセクレターゼ切断部位付近の変異が多い。全ての変異がAβの配列内に位置するわけではない。最初に変異が同定された家系のように、変異によっては脳アミロイドアンギオパチーが前面に立つ。 | |||

2012年にADや加齢による認知機能低下を生じにくい変異として、''APP'' A673T変異が報告された<ref><[[PubMed|pubmed]]> 22801501 </pubmed></ref>。この変異の1/オッズ比(odds ratio、OR)は4.24と高い保護効果が推測されるが、極めて頻度の低い変異である。β切断部位近傍であり、β切断を受けにくくなることが[[アルツハイマー病]]の発症に保護的に働くと考えられている。 | |||

===リスク遺伝子=== | |||

AD発症に強力なリスク因子として''APOE''遺伝子多型が知られている。近年のGenome-wide association study(GWAS)により''APOE''以外にも複数の疾患関連遺伝子が同定されつつあるが、それらはリスクアレルのOR 1.11-1.38、防御アレルのOR 0.92-0.67であり、それらに比べると''APOE''のAD発症への影響は飛び抜けて高い<ref><[[PubMed|pubmed]]> 17192785 </pubmed></ref>。 | |||

====''APOE''==== | |||

''APOE''にはε2、ε3、ε4のアレルがあり、アレル頻度はコーカシアンではそれぞれ8%、78%、14%、日本人ではそれぞれ4%、87%、9%との報告がある<ref><[[PubMed|pubmed]]> 9343467 </pubmed></ref>。1993年に晩発性の孤発性ADおよび孤発性ADにおいて、''APOE'' ε4アレルが発症のリスクであると複数のグループから報告があった。コーカシアンと日本人の疫学調査によると、ε3/ε3と比較して、ε3/ε4のORは2.7-5.6、ε4/ε4のORは11.8-33.1である。一方、ε2は発症に対して保護的に働き、ε2/ε3のORは0.6-0.9である。apoE蛋白質はADの病態機序のあらゆる段階に作用するという実験データがある。その中で、apoEは分泌されたAβに結合し、アイソフォームごとにその結合能が異なることが示されており、それによってAβのクリアランスや凝集に関わるという説が重要視されているが、生理的環境下ではAβへの結合はわずかであるとのデータもあり議論の余地が残されている。また、''APOE'' ε4保因者では、アミロイド蓄積の前から脳のfunctional connectivityの破綻が見られることが示されており、Aβを介さない毒性も示唆されている<ref><[[PubMed|pubmed]]> 23296339 </pubmed></ref>。 | |||

==病態生理== | |||

ADの病態解明に向けての研究は、1980年代に生化学的手法により老人斑と神経原線維変化という2つの特徴的な構造物の主要構成成分がそれぞれAβとタウと同定されたこと、1990年代に遺伝学的アプローチによって家族性ADの原因遺伝子''PSEN1''、''PSEN2''、''APP''が同定されたことにより急速に進んできた。 | |||

===病態機序に関わる分子=== | |||

====Aβの発見==== | |||

1984年に[[アルツハイマー病]]の脳に見られる脳血管アミロイドーシス、1985年には[[アルツハイマー病]]と共通の病理所見を呈する[[ダウン症]]脳の脳血管アミロイドーシスの沈着物質が未知の配列(Aβ)であることが示された。翌1985年にADおよび[[ダウン症]]脳実質の老人斑の精製により、その主要構成成分がAβであることが判明した<ref><[[PubMed|pubmed]]> 3159021 </pubmed></ref>。その後のクローニングと[[アルツハイマー病]]の原因遺伝子としての''APP''の発見により、''APP''の変異や重複によりAβ産生が増加するとADを発症すると考えられるようになった。 | |||

細胞外に分泌されるAβには主にAβ42とAβ40があるが、AD脳の免疫組織化学から、老人斑の大部分はAβ42から構成され、またdiffuse plaqueはAβ42のみを含むことからAβ42は最初期に沈着することがわかり<ref><[[PubMed|pubmed]]> 8043280 </pubmed></ref>、''APP''や''PSEN''の変異によるAβ42の比率の上昇が疾患発症につながる根拠が示された。 | |||

====タウの発見==== | |||

Aβに続いて、1985~1986年にかけて複数の研究グループにより神経原線維変化の主要構成成分が微小管結合蛋白質タウであり、さらにリン酸化されていることが明らかにされた。タウをコードする''MAPT''は1997年に進行性核上性麻痺の関連遺伝子(H1 haplotype)として、1998年に常染色体優性遺伝形式の17番染色体に連鎖するパーキンソン病を伴う[[前頭側頭型認知症]]の原因遺伝子として同定されたが、ADと関連する変異や多型は見つかっていない。 | |||

====βセクレターゼ、γセクレターゼ==== | |||

APP蛋白質は、まず管腔外(AβのN末端側)でβセクレターゼ、続いて膜貫通部位(AβのC末端側)でγセクレターゼによって切断されることによりAβが産生される。 βセクレターゼの正体はβ-site APP cleaving enzyme 1([[BACE1]])という1回膜貫通型のアスパラギン酸プロテアーゼである。γセクレターゼは、原因遺伝子としての''PSEN1''、''PSEN2''の発見により9回膜貫通型蛋白質のプレセニリンがγセクレターゼの活性中心を構成することがわかったが、プレセニリン単独では活性を持たず、ニカストリン、Aph-1、Pen-2とともに4量体を形成することによって初めて活性を持つことが分かった。γセクレターゼによってAβ40、Aβ42が産生されるが、''PSEN''の変異の中には総Aβ産生が上昇したり、凝集性の高いAβ42の産生比率を増大させるものがあるが、全ての変異について同様の効果が証明されているわけではない。γセクレターゼの切断は段階的切断(sequential cleavage)様式をとることが示されており、Aβ49→Aβ46→Aβ43→Aβ40とAβ48→Aβ45→Aβ42→Aβ38という、3ペプチドごとに切断する(Aβ42→Aβ38のみ4ペプチド)2つの系列があることが推測されている<ref><[[PubMed|pubmed]]> 19828817 </pubmed></ref>。Aβ42とAβ40の産生比率の違いが病態に関係すると考えられてきたが、トリペプチド仮説により酵素側だけでなく基質側にも関心が集まっている。 | |||

===病態機序の仮説=== | |||

====アセチルコリン仮説==== | |||

分子生物学的手法の導入される前の1970年代の研究により、AD患者脳では、大脳の各部位でcholine acetyltransferaseの活性低下が観察された。また投射元の大脳基底部(主に[[マイネルト核]])の[[コリン]]作動性神経細胞の減少が示され、この減少こそが病態の中心であるとの説である。1990年前後から[[アセチルコリン]]仮説に基づきAD治療薬として[[アセチルコリン]]を増加させる作用の[[アセチルコリン]]エステラーゼ阻害剤が開発された。現在では病態の本流ではなく、下流の現象であると考えられている。 | |||

====アミロイドカスケード仮説==== | |||

AD脳ではAβとタウの両方の蓄積を認めることから、どちらが先に起こる現象か、どちらが病態の中心にあるか、長年議論があった(”BAPtists” vs “TAUists”)。正常高齢者の病理学的な検討から、Aβの蓄積は認めるが神経原線維変化を認めない症例があること(逆の症例はない)、家族性ADの家系からAβ産生に関係する''APP''、''PSEN1''、''PSEN2''の変異が見つかったことから、Aβが上流であると考えられるようになった。アミロイドカスケード仮説とは、①''APP''や''PSEN1''、''PSEN2''の変異により、②Aβ42の産生と蓄積が増加し、③Aβのオリゴマー化と沈着が起こり、④Aβオリゴマーのシナプスへの毒性が惹起され、⑤シナプスや神経細胞傷害が起こり、⑥神経細胞内で恒常性が変化し、⑦キナーゼ活性が変化し、⑧神経原線維変化を生じ、同時に⑨神経細胞・神経突起の機能障害と遂には神経細胞死が起こり、⑩認知症を生じるという仮説である<ref><[[PubMed|pubmed]]> 12130773 </pubmed></ref>。タウの毒性発揮には必ずしも神経原線維変化を伴わないと考えられており(神経原線維変化はむしろ保護的に働くと考えらえている)、⑧は脇道である。孤発性ADをこの仮説に則って説明するために、孤発性ADでも何らかの要因によるAβの産生上昇、Aβ42比率の上昇、Aβのクリアランスの低下が想定されている。''APP''にAD抵抗性変異が見つかり、その変異はAβ産生を減少させる効果があることは、この仮説を支持するデータである。また、ADのモデルであるAPP[[トランスジェニックマウス]]でも、タウをノックアウトするとAβの蓄積があるにも関わらず認知機能障害が起こらなくなることも、ADの病態においてタウがAPPの下流にあることを支持する<ref><[[PubMed|pubmed]]> 17478722 </pubmed></ref>。 | |||

現在開発過程にあるADの病態に作用する疾患修飾薬(根本治療薬)の多くは、この仮説に基づいてAβの産生や蓄積に焦点を当てて開発されたものである。 | |||

====オリゴマー仮説==== | |||

Aβの細胞外への分泌は生理的状況でも行われており、主には[[ネプリライシン]]によりAβが分解されることによって平衡状態が保たれている。何らかの要因で過剰となった可溶性Aβは、最終的にミスフォールドされた不溶性の高い凝集体(老人斑)を形成する。アミロイドカスケード仮説が広く信じられるようになっても、この過程のどのAβ種が毒性発揮するかは謎のままであったが、Aβオリゴマーとモノマーを含むが線維体を含まない培養上清をラットの海馬に打ち込んだところ長期増強(LTP)が抑制されることを示した報告<ref><[[PubMed|pubmed]]> 11932745 </pubmed></ref>以降、Aβオリゴマーの毒性を示した研究が相次ぎ、「Aβオリゴマーこそが毒性発揮の中心的役割を担う」と考えられるようになった。日本人の家族性認知症家系で同定された''APP'' E693Δ変異(Aβ配列内の22番目アミノ酸Eの欠失)は、臨床的にアミロイドPETで検出されたAβ沈着はごくわずかであり、培養細胞レベルではAβの分泌は著明に減る(細胞内に貯留する)が、線維体を形成せず主にダイマー~テトラマーを含むオリゴマーの形成が顕著に促進されることが示された<ref><[[PubMed|pubmed]]> 18300294 </pubmed></ref>。またこの変異を有するAPP[[トランスジェニックマウス]]においても老人斑を形成しないが記憶障害を生じ、シナプスの変性やタウのリン酸化やグリオーシスや神経細胞死が生じていることが示された<ref><[[PubMed|pubmed]]> 20371804 </pubmed></ref>。これはADの病態におけるオリゴマー化の重要性を支持するデータである。 | |||

この仮説に基づいてオリゴマーを標的とした創薬も行われている。 | |||

==バイオマーカーとpreclinical AD== | |||

バイオマーカーとは疾患の病態(病理変化)を反映する定量的な指標を意味する。診断や病期のステージングに用いられる。 | |||

体液バイオマーカーには、ADの二つの特徴的な微細構造物、老人斑と神経原線維変化を反映するものとして、[[脳脊髄液]](cerebrospinal fluid, CSF)Aβとタウが用いられる。Aβの蓄積が始まるとCSF中のAβ42が減少し、Aβ42/40比率が低下する。また、タウの変化が始まるとCSF中の総タウ、リン酸化タウが上昇する。総タウは他疾患でも上昇するが、リン酸化タウの上昇はADに特異性が高い。血漿や血清AβではCSFを超える感度・特異度は得られていない。また画像バイオマーカーとしては、Aβ凝集を検出するアミロイドPET、シナプス機能障害を表す機能MRI、神経細胞傷害を反映した糖代謝低下を検出するFDG-PET、神経細胞死を反映する構造的MRIによる海馬や側頭葉の容積定量が挙げられる。 | |||

アミロイドカスケード仮説に基づくと、バイオマーカーの変化は、①脳内アミロイド沈着〔CSF Aβ、アミロイドPET〕→②シナプスおよび神経細胞機能不全〔FDG-PET、機能的MRI〕→③タウによる神経変性〔CSFタウ〕→④神経細胞死・脳萎縮〔構造的MRI〕→⑤認知機能障害→⑥全般機能障害の順で出現すると考えられており<ref><[[PubMed|pubmed]]> 20083042 </pubmed></ref>、家族性ADの未発症保因者の観察研究から概ね正しいことが示されている<ref><[[PubMed|pubmed]]> 22784036 </pubmed></ref>。 | |||

Aβ沈着が始まってから認知症発症まで15年前後の時間差があることが推測されている。このようにバイオマーカー変化は症状に先立って出現することが示されており、2011年のNIA-AAの診断基準改訂の際に、 Aβ沈着を示唆するバイオマーカーデータを認めるが認知機能は正常あるいはMCIとは言えない程度の軽微な障害のみである段階として、「preclinical AD」という診断区分が研究目的のみに利用が制限されるものとして提言されている<ref><[[PubMed|pubmed]]> 21514248 </pubmed></ref>。健常高齢者におけるpreclinical ADの割合は、オーストラリアの大規模観察研究(Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle, AIBL)によると、177例の60歳以上の認知機能健常者のうち33%がPiBを用いたアミロイドPET陽性であり、60代では18%だが80歳以上では65%に上ることが示されている<ref><[[PubMed|pubmed]]> 20472326 </pubmed></ref>。日本でもJapanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative(J-ADNI)という観察研究が施行されており、60歳以上のアミロイド沈着バイオマーカー陽性率は20数%と目されている。疾患修飾薬の治験の失敗から、疾患修飾薬による治療介入は病理変化が少ない段階ほど効果を得やすいと考えられてきている。その点でpreclinical ADという病期は良い対象であり、2013年中の開始を目指してpreclinical ADを対象とした治験が計画されている。 | |||

==治療== | |||

疾患修飾薬と症状改善薬に区別して述べる。 | |||

===症状改善薬=== | |||

症状改善薬は症状を緩和する効果はあるが、病態の進行を抑制しない薬を指す。多くは[[アセチルコリン]]仮説に基づいて創薬された薬物で、[[コリン]]作動性のものが多い。[[アセチルコリン]]エステラーゼ阻害剤のドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン、NMDAアンタゴニストのメマンチンが上市されている他、[[アセチルコリン]]受容体部分アゴニストや[[セロトニン]]受容体アンタゴニストが臨床開発段階にある。 | |||

===疾患修飾薬=== | |||

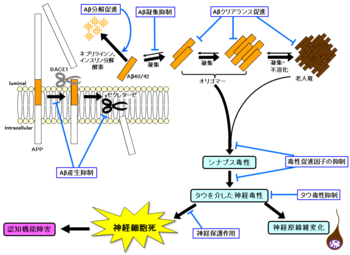

[[ファイル:Ryokoihara-Fig2.png|thumb|350px|'''図2.アミロイドカスケード仮説とそれに基づいた創薬''']] 疾患修飾薬は病態の進行そのものを抑制あるいは遅らせる薬である。アミロイドカスケード仮説に基づいた研究開発が盛んになされている。Aβの産生抑制、Aβのクリアランス促進、蓄積したAβの除去、Aβが惹起する神経毒性からの神経細胞保護、タウを介した毒性の抑制といった作用を狙った創薬である。残念ながら2013年現在までに第III相試験が成功した薬はないが、以下これまでに臨床治験に入った薬物について述べる。 | |||

*'''Aβ産生阻害''' | |||

: γセクレターゼ阻害剤は基質であるNotchを介した重大な副作用のため開発が中止され、総Aβ中のAβ42の比率を低下させるγセクレターゼ修飾薬も開発が中断されている。脳内移行性やbioavailabilityの低さへの対策からγセクレターゼより遅れたが、[[BACE1]]阻害剤が臨床開発段階にある。[[BACE1]]の全ての基質は十分に明らかになっていないが、[[BACE1]]をノックアウトしても重大な形態・機能異常を認めないことから、γセクレターゼ阻害剤ほどの副作用は出現しないと期待されている。 | |||

*'''Aβ除去''' | |||

: 抗Aβ抗体、Aβワクチンが開発されている。抗Aβ抗体は臨床開発当初に患者を対象とした際に副作用として血管原性浮腫を認めたことから開発が難航した。オリゴマーから凝集体まで様々な形態のAβを標的としたものが作られており、オリゴマーを標的としたものはAβの蓄積に抑制的に働き、凝集体を標的としたものは既にある老人斑の除去に働くと想定されている。Aβワクチンは抗体同様Aβ除去を狙ったものである。最初に臨床治験に入った全長Aβを用いたワクチンは6%に髄膜脳炎の副作用を認めたことから開発中止されたが、副作用軽減のためAβのN末端のワクチンが開発され、臨床治験に入っている。 | |||

*'''タウ毒性の抑制''' | |||

: タウ病理を抑制する薬物として、タウ凝集阻害剤、タウのリン酸化を担う[[GSK-3β]]の阻害剤などが開発中である。 | |||

==関連項目== | |||

*[[神経変性疾患]] | |||

*[[認知症]] | |||

*[[アミロイド前駆蛋白質]] | |||

*[[微小管結合蛋白質タウ]] | |||

==参考文献== | |||

<references /> | |||

(執筆者:井原涼子、井原康夫 担当編集委員:高橋良輔) | |||

2013年5月10日 (金) 16:29時点における版

英:Alzheimer's disease、英略語:AD

アルツハイマー病(Alzheimer's diasease、AD)は、多くは老年期に発症し緩徐に進行する、記憶障害を中心とした認知機能障害を主な症状とする認知症であり、認知症の中で最も多くを占める。病理学的に海馬をはじめとする大脳皮質の萎縮、組織学的には細胞外の老人斑と細胞内の神経原線維変化を特徴とする神経変性疾患である。

歴史

アルツハイマー病は、1906年にドイツの精神医学者アロイス・アルツハイマーによって初めて報告された。当時は認知症のほとんどは梅毒によると考えられていたが、初老期(presenile)に発症し、進行性に記憶障害と妄想を主徴とする認知症を呈し、剖検の結果病理学的に老人斑と神経原線維変化を認めた女性患者アウグステ・データーの病気をアルツハイマー病として分離した。しかし、最初の症例が40代後半~50代前半と若年発症であったことから(アルツハイマー医師による初診時51歳)、アルツハイマー病は初老期の認知症として、よくある老年期(senile)認知症とは区別されていたが、1960年代に盛んに行われた臨床病理学的研究から、同一のものであるとの結論に至った。最初に記載された症例が若年発症だったことについて、病理スライドの再発見に伴い遺伝子検査が施行され、2012年に後述する家族性アルツハイマー病の原因遺伝子PSEN1変異の保因者であったことが判明した。

病理診断と臨床診断

1984年のNINCDS-ADRDA(National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke & the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association)によるアルツハイマー病の診断基準では、臨床診断基準を満たすものを「確からしいアルツハイマー病(probable Alzheimer's disease)」、それに加えて病理学的にアルツハイマー病理が確認された症例を「確実なアルツハイマー病(definite Alzheimer's disease)」と同一の病名を用いていたが、しばしば病理学的疾患単位として「アルツハイマー病」、臨床的疾患単位として「アルツハイマー型(老年期)認知症」と区別されて表記される。これは臨床と病理が1対1に対応しない、すなわち臨床的にアルツハイマー病の診断基準を満たすような認知症を呈する症例が必ずしも病理学的にアルツハイマー病ではないこと、また病理学的にアルツハイマー病理を呈するが生前認知症を呈さない症例があることによる。 2011年に改訂されたNIA-AA(National Institute on Aging & Alzheimer's Association)による臨床診断基準では「アルツハイマー病による認知症(AD dementia)」、病理学的評価ガイドラインでは「アルツハイマー病」と記載されている。近年のバイオマーカーの発達により、生前にアルツハイマー病理の有無を推測することがある程度可能となり、臨床診断と病理診断の垣根は低くなっている。

臨床的特徴

発症年齢は65歳以上が多く、80歳以降になると指数関数的に有病率が増大する。ただし85歳以上の超高齢者ではargyrophilic grain diseaseやtangle-predominant dementia(またはtangle only dementia)といった他の認知症性の変性疾患の割合が増えると考えられている。逆に全体の約3~5%を占める65歳未満の発症例を早発性ADと呼び、遺伝的素因を疑う。2000年頃の疫学調査では我が国の65歳以上のADの有病率は2~3%である(最近のデータでは10%に近い)。高齢化に伴い全世界的に有病者が増え続けており、2050年には有病率は85人に1人になると推測されている。

典型的な経過としては、記銘力障害(もの忘れ)で発症し、進行と共に視空間認知など他の認知ドメインが障害され、徐々に日常生活の自立性が保てなくなる。さらに進行すると失行や失認、失語が見られるようになり、周囲への無関心さが目立ち、昼夜逆転、せん妄、失禁、徘徊が見られるようになる。大脳皮質が障害されることを反映して、時にてんかんを合併する。稀なケースとして、視空間認知障害や失行、失書といった頭頂葉症状で発症することがあり、臨床的にposterior cortical atrophyと称されるが、その多くは病理学的にADである。

認知障害のみで認知症ではない(即ち日常的にもの忘れはあるが自立して生活できる)段階は、軽度認知障害(mild cognitive impairment、MCI)としてADとは区別するが、長い疾患の軌跡の一部を便宜的に区切った病名と考えることができる。

検査所見としては、CT・MRIで初期は海馬の萎縮、進行性に頭頂葉の萎縮、次第にびまん性の大脳萎縮を認める。PET・SPECTでは初期から後部帯状回~楔前部や頭頂葉の糖代謝・血流低下を認める。検査異常はしばしば臨床症状に先行して出現する。

病理所見

矢頭は典型的な神経原線維変化、矢印が老人斑。海馬に存在する老人斑は「dystrophic neurite」という特徴的な形態を呈している。

肉眼的には主に海馬と側頭葉内側を含み、次いで頭頂葉と前頭葉に強い大脳萎縮を認める。組織学的には、萎縮部位に一致して神経細胞脱落と反応性グリオーシス、老人斑(senile plaque)、神経原線維変化(neurofibrillary tangle, NFT)を認める。老人斑、NFTは本疾患に特徴的であるが、いずれも疾患特異的ではない。老人斑の中で最も神経損傷と密接に関連する、周囲に神経突起を伴うものをneuritic plaqueと呼ぶ。また老人斑の主要構成成分βアミロイド(Aβ)の免疫組織化学により、アミロイドを検出するためのコンゴーレッド染色では見えない斑まで検出することが可能となり、現在ではこれらのAβ斑すべてを老人斑と呼ぶことが多い。その中で、中心に核を持った斑をdense-core plaque、核を持たず淡く境界が不明瞭なものをdiffuse plaqueと呼び、後者が圧倒的に多数を占める。 NFTは神経細胞内に形成される糸くずが巻きついたような凝集体であるが、神経突起内(主に樹状突起の水平分枝)に凝集したものをneuropil threadと呼ぶ。神経細胞死の後にNFTだけが残されたものを、ghost tangleと表現する。

ADの病理学的診断には、老人斑がどのような広がりであり(Thal phase)、神経原線維変化がどのような広がりであり(Braak NFT stage)、neuritic plaqueがどのような密度で存在するか(CERAD score)をスコア化することによって世界的に標準的な診断が可能である[1]。

またアミロイドアンギオパチーが大部分の症例で見られる。これはAβが血管壁に蓄積することによる。

原因遺伝子とリスク遺伝子

原因遺伝子

ADの約1%が常染色体優性遺伝形式の家族性ADである。これまでに原因遺伝子としてプレセニリン1(PSEN1)、プレセニリン2(PSEN2)、アミロイド前駆蛋白質(APP)の変異が同定されている。プレセニリン1・2は、後述するγセクレターゼの構成分子であり、その活性中心を構成する。ほとんどの変異が浸透率100%である。

PSEN1

1995年にSherringtonらによって家族性AD家系からPSEN1の5つの変異が同定された[2]。現在までに、世界の各地域の350を超える家系から185の病的変異の報告がある。変異は遺伝子産物の全長にまたがるが、その多くは9つの膜貫通領域と第1・4・6ループ内に存在する。臨床的には、変異によっては失行や痙性対麻痺が目立つことがあり、病理学的には孤発例で見られるような核を有する老人斑やneuritic plaqueではなく、コンゴーレッドで染まらない綿花様の斑(cotton wool plaque)を特徴とする変異もある。

PSEN2

PSEN1と非常に相同性が高いが、哺乳類神経細胞ではPSEN2発現量はPSEN1に比して少なく、PSEN1よりも変異の報告は少ない。1995年にLevy-Lahadらがヴォルガ・ドイツ人の7家系からPSEN2の変異を同定した[3]。現在までに13の病的変異の報告がある。変異によってはパーキンソニズムや幻覚を伴うものがある。

APP

1990年にLevyらにより常染色体優性遺伝形式のアミロイドーシスを伴う遺伝性脳出血Dutch typeの病因として21番染色体上のAPPの変異が同定され[4]、翌1991年に早期発症の家族性ADの原因遺伝子としてAPPの変異が報告された[5]。これにより、21番染色体トリソミーのDown症候群で若年性に老人斑が出現する理由がAPPの重複のためらしいと判明した。現在までに9の遺伝子重複と23の点突然変異と1の部分欠失(1アミノ酸欠失であるE693Δ;剖検例はなくADの亜型としてよいか不明だが、ホモ接合体は認知症を呈する)の報告がある。APPの遺伝子産物は全長770アミノ酸だが、点突然変異はC末端寄りの膜貫通部位近傍に集中しており、βセクレターゼ切断部位とγセクレターゼ切断部位付近の変異が多い。全ての変異がAβの配列内に位置するわけではない。最初に変異が同定された家系のように、変異によっては脳アミロイドアンギオパチーが前面に立つ。

2012年にADや加齢による認知機能低下を生じにくい変異として、APP A673T変異が報告された[6]。この変異の1/オッズ比(odds ratio、OR)は4.24と高い保護効果が推測されるが、極めて頻度の低い変異である。β切断部位近傍であり、β切断を受けにくくなることがアルツハイマー病の発症に保護的に働くと考えられている。

リスク遺伝子

AD発症に強力なリスク因子としてAPOE遺伝子多型が知られている。近年のGenome-wide association study(GWAS)によりAPOE以外にも複数の疾患関連遺伝子が同定されつつあるが、それらはリスクアレルのOR 1.11-1.38、防御アレルのOR 0.92-0.67であり、それらに比べるとAPOEのAD発症への影響は飛び抜けて高い[7]。

APOE

APOEにはε2、ε3、ε4のアレルがあり、アレル頻度はコーカシアンではそれぞれ8%、78%、14%、日本人ではそれぞれ4%、87%、9%との報告がある[8]。1993年に晩発性の孤発性ADおよび孤発性ADにおいて、APOE ε4アレルが発症のリスクであると複数のグループから報告があった。コーカシアンと日本人の疫学調査によると、ε3/ε3と比較して、ε3/ε4のORは2.7-5.6、ε4/ε4のORは11.8-33.1である。一方、ε2は発症に対して保護的に働き、ε2/ε3のORは0.6-0.9である。apoE蛋白質はADの病態機序のあらゆる段階に作用するという実験データがある。その中で、apoEは分泌されたAβに結合し、アイソフォームごとにその結合能が異なることが示されており、それによってAβのクリアランスや凝集に関わるという説が重要視されているが、生理的環境下ではAβへの結合はわずかであるとのデータもあり議論の余地が残されている。また、APOE ε4保因者では、アミロイド蓄積の前から脳のfunctional connectivityの破綻が見られることが示されており、Aβを介さない毒性も示唆されている[9]。

病態生理

ADの病態解明に向けての研究は、1980年代に生化学的手法により老人斑と神経原線維変化という2つの特徴的な構造物の主要構成成分がそれぞれAβとタウと同定されたこと、1990年代に遺伝学的アプローチによって家族性ADの原因遺伝子PSEN1、PSEN2、APPが同定されたことにより急速に進んできた。

病態機序に関わる分子

Aβの発見

1984年にアルツハイマー病の脳に見られる脳血管アミロイドーシス、1985年にはアルツハイマー病と共通の病理所見を呈するダウン症脳の脳血管アミロイドーシスの沈着物質が未知の配列(Aβ)であることが示された。翌1985年にADおよびダウン症脳実質の老人斑の精製により、その主要構成成分がAβであることが判明した[10]。その後のクローニングとアルツハイマー病の原因遺伝子としてのAPPの発見により、APPの変異や重複によりAβ産生が増加するとADを発症すると考えられるようになった。

細胞外に分泌されるAβには主にAβ42とAβ40があるが、AD脳の免疫組織化学から、老人斑の大部分はAβ42から構成され、またdiffuse plaqueはAβ42のみを含むことからAβ42は最初期に沈着することがわかり[11]、APPやPSENの変異によるAβ42の比率の上昇が疾患発症につながる根拠が示された。

タウの発見

Aβに続いて、1985~1986年にかけて複数の研究グループにより神経原線維変化の主要構成成分が微小管結合蛋白質タウであり、さらにリン酸化されていることが明らかにされた。タウをコードするMAPTは1997年に進行性核上性麻痺の関連遺伝子(H1 haplotype)として、1998年に常染色体優性遺伝形式の17番染色体に連鎖するパーキンソン病を伴う前頭側頭型認知症の原因遺伝子として同定されたが、ADと関連する変異や多型は見つかっていない。

βセクレターゼ、γセクレターゼ

APP蛋白質は、まず管腔外(AβのN末端側)でβセクレターゼ、続いて膜貫通部位(AβのC末端側)でγセクレターゼによって切断されることによりAβが産生される。 βセクレターゼの正体はβ-site APP cleaving enzyme 1(BACE1)という1回膜貫通型のアスパラギン酸プロテアーゼである。γセクレターゼは、原因遺伝子としてのPSEN1、PSEN2の発見により9回膜貫通型蛋白質のプレセニリンがγセクレターゼの活性中心を構成することがわかったが、プレセニリン単独では活性を持たず、ニカストリン、Aph-1、Pen-2とともに4量体を形成することによって初めて活性を持つことが分かった。γセクレターゼによってAβ40、Aβ42が産生されるが、PSENの変異の中には総Aβ産生が上昇したり、凝集性の高いAβ42の産生比率を増大させるものがあるが、全ての変異について同様の効果が証明されているわけではない。γセクレターゼの切断は段階的切断(sequential cleavage)様式をとることが示されており、Aβ49→Aβ46→Aβ43→Aβ40とAβ48→Aβ45→Aβ42→Aβ38という、3ペプチドごとに切断する(Aβ42→Aβ38のみ4ペプチド)2つの系列があることが推測されている[12]。Aβ42とAβ40の産生比率の違いが病態に関係すると考えられてきたが、トリペプチド仮説により酵素側だけでなく基質側にも関心が集まっている。

病態機序の仮説

アセチルコリン仮説

分子生物学的手法の導入される前の1970年代の研究により、AD患者脳では、大脳の各部位でcholine acetyltransferaseの活性低下が観察された。また投射元の大脳基底部(主にマイネルト核)のコリン作動性神経細胞の減少が示され、この減少こそが病態の中心であるとの説である。1990年前後からアセチルコリン仮説に基づきAD治療薬としてアセチルコリンを増加させる作用のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤が開発された。現在では病態の本流ではなく、下流の現象であると考えられている。

アミロイドカスケード仮説

AD脳ではAβとタウの両方の蓄積を認めることから、どちらが先に起こる現象か、どちらが病態の中心にあるか、長年議論があった(”BAPtists” vs “TAUists”)。正常高齢者の病理学的な検討から、Aβの蓄積は認めるが神経原線維変化を認めない症例があること(逆の症例はない)、家族性ADの家系からAβ産生に関係するAPP、PSEN1、PSEN2の変異が見つかったことから、Aβが上流であると考えられるようになった。アミロイドカスケード仮説とは、①APPやPSEN1、PSEN2の変異により、②Aβ42の産生と蓄積が増加し、③Aβのオリゴマー化と沈着が起こり、④Aβオリゴマーのシナプスへの毒性が惹起され、⑤シナプスや神経細胞傷害が起こり、⑥神経細胞内で恒常性が変化し、⑦キナーゼ活性が変化し、⑧神経原線維変化を生じ、同時に⑨神経細胞・神経突起の機能障害と遂には神経細胞死が起こり、⑩認知症を生じるという仮説である[13]。タウの毒性発揮には必ずしも神経原線維変化を伴わないと考えられており(神経原線維変化はむしろ保護的に働くと考えらえている)、⑧は脇道である。孤発性ADをこの仮説に則って説明するために、孤発性ADでも何らかの要因によるAβの産生上昇、Aβ42比率の上昇、Aβのクリアランスの低下が想定されている。APPにAD抵抗性変異が見つかり、その変異はAβ産生を減少させる効果があることは、この仮説を支持するデータである。また、ADのモデルであるAPPトランスジェニックマウスでも、タウをノックアウトするとAβの蓄積があるにも関わらず認知機能障害が起こらなくなることも、ADの病態においてタウがAPPの下流にあることを支持する[14]。

現在開発過程にあるADの病態に作用する疾患修飾薬(根本治療薬)の多くは、この仮説に基づいてAβの産生や蓄積に焦点を当てて開発されたものである。

オリゴマー仮説

Aβの細胞外への分泌は生理的状況でも行われており、主にはネプリライシンによりAβが分解されることによって平衡状態が保たれている。何らかの要因で過剰となった可溶性Aβは、最終的にミスフォールドされた不溶性の高い凝集体(老人斑)を形成する。アミロイドカスケード仮説が広く信じられるようになっても、この過程のどのAβ種が毒性発揮するかは謎のままであったが、Aβオリゴマーとモノマーを含むが線維体を含まない培養上清をラットの海馬に打ち込んだところ長期増強(LTP)が抑制されることを示した報告[15]以降、Aβオリゴマーの毒性を示した研究が相次ぎ、「Aβオリゴマーこそが毒性発揮の中心的役割を担う」と考えられるようになった。日本人の家族性認知症家系で同定されたAPP E693Δ変異(Aβ配列内の22番目アミノ酸Eの欠失)は、臨床的にアミロイドPETで検出されたAβ沈着はごくわずかであり、培養細胞レベルではAβの分泌は著明に減る(細胞内に貯留する)が、線維体を形成せず主にダイマー~テトラマーを含むオリゴマーの形成が顕著に促進されることが示された[16]。またこの変異を有するAPPトランスジェニックマウスにおいても老人斑を形成しないが記憶障害を生じ、シナプスの変性やタウのリン酸化やグリオーシスや神経細胞死が生じていることが示された[17]。これはADの病態におけるオリゴマー化の重要性を支持するデータである。 この仮説に基づいてオリゴマーを標的とした創薬も行われている。

バイオマーカーとpreclinical AD

バイオマーカーとは疾患の病態(病理変化)を反映する定量的な指標を意味する。診断や病期のステージングに用いられる。

体液バイオマーカーには、ADの二つの特徴的な微細構造物、老人斑と神経原線維変化を反映するものとして、脳脊髄液(cerebrospinal fluid, CSF)Aβとタウが用いられる。Aβの蓄積が始まるとCSF中のAβ42が減少し、Aβ42/40比率が低下する。また、タウの変化が始まるとCSF中の総タウ、リン酸化タウが上昇する。総タウは他疾患でも上昇するが、リン酸化タウの上昇はADに特異性が高い。血漿や血清AβではCSFを超える感度・特異度は得られていない。また画像バイオマーカーとしては、Aβ凝集を検出するアミロイドPET、シナプス機能障害を表す機能MRI、神経細胞傷害を反映した糖代謝低下を検出するFDG-PET、神経細胞死を反映する構造的MRIによる海馬や側頭葉の容積定量が挙げられる。

アミロイドカスケード仮説に基づくと、バイオマーカーの変化は、①脳内アミロイド沈着〔CSF Aβ、アミロイドPET〕→②シナプスおよび神経細胞機能不全〔FDG-PET、機能的MRI〕→③タウによる神経変性〔CSFタウ〕→④神経細胞死・脳萎縮〔構造的MRI〕→⑤認知機能障害→⑥全般機能障害の順で出現すると考えられており[18]、家族性ADの未発症保因者の観察研究から概ね正しいことが示されている[19]。

Aβ沈着が始まってから認知症発症まで15年前後の時間差があることが推測されている。このようにバイオマーカー変化は症状に先立って出現することが示されており、2011年のNIA-AAの診断基準改訂の際に、 Aβ沈着を示唆するバイオマーカーデータを認めるが認知機能は正常あるいはMCIとは言えない程度の軽微な障害のみである段階として、「preclinical AD」という診断区分が研究目的のみに利用が制限されるものとして提言されている[20]。健常高齢者におけるpreclinical ADの割合は、オーストラリアの大規模観察研究(Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle, AIBL)によると、177例の60歳以上の認知機能健常者のうち33%がPiBを用いたアミロイドPET陽性であり、60代では18%だが80歳以上では65%に上ることが示されている[21]。日本でもJapanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative(J-ADNI)という観察研究が施行されており、60歳以上のアミロイド沈着バイオマーカー陽性率は20数%と目されている。疾患修飾薬の治験の失敗から、疾患修飾薬による治療介入は病理変化が少ない段階ほど効果を得やすいと考えられてきている。その点でpreclinical ADという病期は良い対象であり、2013年中の開始を目指してpreclinical ADを対象とした治験が計画されている。

治療

疾患修飾薬と症状改善薬に区別して述べる。

症状改善薬

症状改善薬は症状を緩和する効果はあるが、病態の進行を抑制しない薬を指す。多くはアセチルコリン仮説に基づいて創薬された薬物で、コリン作動性のものが多い。アセチルコリンエステラーゼ阻害剤のドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン、NMDAアンタゴニストのメマンチンが上市されている他、アセチルコリン受容体部分アゴニストやセロトニン受容体アンタゴニストが臨床開発段階にある。

疾患修飾薬

疾患修飾薬は病態の進行そのものを抑制あるいは遅らせる薬である。アミロイドカスケード仮説に基づいた研究開発が盛んになされている。Aβの産生抑制、Aβのクリアランス促進、蓄積したAβの除去、Aβが惹起する神経毒性からの神経細胞保護、タウを介した毒性の抑制といった作用を狙った創薬である。残念ながら2013年現在までに第III相試験が成功した薬はないが、以下これまでに臨床治験に入った薬物について述べる。

- Aβ産生阻害

- γセクレターゼ阻害剤は基質であるNotchを介した重大な副作用のため開発が中止され、総Aβ中のAβ42の比率を低下させるγセクレターゼ修飾薬も開発が中断されている。脳内移行性やbioavailabilityの低さへの対策からγセクレターゼより遅れたが、BACE1阻害剤が臨床開発段階にある。BACE1の全ての基質は十分に明らかになっていないが、BACE1をノックアウトしても重大な形態・機能異常を認めないことから、γセクレターゼ阻害剤ほどの副作用は出現しないと期待されている。

- Aβ除去

- 抗Aβ抗体、Aβワクチンが開発されている。抗Aβ抗体は臨床開発当初に患者を対象とした際に副作用として血管原性浮腫を認めたことから開発が難航した。オリゴマーから凝集体まで様々な形態のAβを標的としたものが作られており、オリゴマーを標的としたものはAβの蓄積に抑制的に働き、凝集体を標的としたものは既にある老人斑の除去に働くと想定されている。Aβワクチンは抗体同様Aβ除去を狙ったものである。最初に臨床治験に入った全長Aβを用いたワクチンは6%に髄膜脳炎の副作用を認めたことから開発中止されたが、副作用軽減のためAβのN末端のワクチンが開発され、臨床治験に入っている。

- タウ毒性の抑制

- タウ病理を抑制する薬物として、タウ凝集阻害剤、タウのリン酸化を担うGSK-3βの阻害剤などが開発中である。

関連項目

参考文献

- ↑ <pubmed> 22265587 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 7596406 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 7638621 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 2111584 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 1671712 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 22801501 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 17192785 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 9343467 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 23296339 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 3159021 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 8043280 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 19828817 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 12130773 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 17478722 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 11932745 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 18300294 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 20371804 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 20083042 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 22784036 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 21514248 </pubmed>

- ↑ <pubmed> 20472326 </pubmed>

(執筆者:井原涼子、井原康夫 担当編集委員:高橋良輔)