「脳屈」の版間の差分

ナビゲーションに移動

検索に移動

細編集の要約なし |

細編集の要約なし |

||

| 7行目: | 7行目: | ||

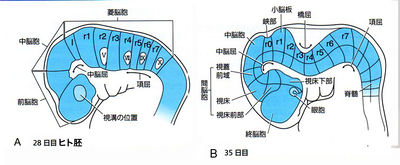

[[image:脳屈R.jpg|thumb| | [[image:脳屈R.jpg|thumb|400px|'''図 ヒト神経管の側面図'''<br>A. 受精後28日 B. 35日]] | ||

脳[[神経管]] | 脳[[神経管]]は3つの部位で、急角度で折れ曲がる(図)。最初に[[中脳]]中央で折れ曲がり、[[中脳屈]](mesencephalic flexure)あるいは[[頭屈]](cephalic flexure)と呼ばれる。その次にできるのが[[頚屈]](cervical flexure項屈)で、[[髄脳]]と[[脊髄]]の境界あたりにできる。この両者は背側に凸の折れ曲がりである。 | ||

最後の屈曲は[[橋屈]](pontine flexure)で、これは後脳と髄脳の境界部で腹側に凸の折れ曲がりである。橋屈により[[小脳]]は髄脳の上に折りたたまれるようになる。橋屈部は[[菱脳]]で横径の一番拡がったところであるが、これは屈曲により神経管の横径が拡がったと考えられ、背側から見ると菱形を呈するようになるので、菱脳と呼ばれる。 | 最後の屈曲は[[橋屈]](pontine flexure)で、これは後脳と髄脳の境界部で腹側に凸の折れ曲がりである。橋屈により[[小脳]]は髄脳の上に折りたたまれるようになる。橋屈部は[[菱脳]]で横径の一番拡がったところであるが、これは屈曲により神経管の横径が拡がったと考えられ、背側から見ると菱形を呈するようになるので、菱脳と呼ばれる。 | ||

==関連項目== | |||

*[[神経管]] | |||

*[[脳胞]] | |||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

(何か適当な教科書などの参考文献を御願い致します) | |||

2014年1月9日 (木) 17:55時点における版

仲村 春和

東北大学

DOI XXXX/XXXX 原稿受付日:2014年1月9日 原稿完成日:2014年月日

担当編集委員:大隅 典子(東北大学 大学院医学系研究科 附属創生応用医学研究センター 脳神経科学コアセンター 発生発達神経科学分野)

A. 受精後28日 B. 35日

脳神経管は3つの部位で、急角度で折れ曲がる(図)。最初に中脳中央で折れ曲がり、中脳屈(mesencephalic flexure)あるいは頭屈(cephalic flexure)と呼ばれる。その次にできるのが頚屈(cervical flexure項屈)で、髄脳と脊髄の境界あたりにできる。この両者は背側に凸の折れ曲がりである。

最後の屈曲は橋屈(pontine flexure)で、これは後脳と髄脳の境界部で腹側に凸の折れ曲がりである。橋屈により小脳は髄脳の上に折りたたまれるようになる。橋屈部は菱脳で横径の一番拡がったところであるが、これは屈曲により神経管の横径が拡がったと考えられ、背側から見ると菱形を呈するようになるので、菱脳と呼ばれる。

関連項目

参考文献

(何か適当な教科書などの参考文献を御願い致します)