モノアミン

井上 猛(抄録、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニン)

北海道大学 大学院医学研究科精神医学分野

徳岡 宏文、一瀬 宏(モノアミンとは、アドレナリン、ヒスタミン)

東京工業大学

DOI:10.14931/bsd.1886 原稿受付日:2012年6月15日 原稿完成日:2012年11月16日 原稿更新日:2013年8月28日

担当編集委員:加藤 忠史、林 康紀

(独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)

英語名:monoamine 独:Monoamine 仏:monoamine

モノアミンとはドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、セロトニン、ヒスタミンなどの神経伝達物質の総称である。いずれの神経伝達物質も一つのアミノ基が2つの炭素鎖により芳香環につながる化学構造を有する。霊長類、齧歯類ではモノアミン含有神経細胞の細胞体は脳幹部にあり、ほぼ脳全体に神経軸索を投射するため、モノアミン神経系(モノアミン系)は広汎投射神経系としての特徴を有する。

モノアミンとは

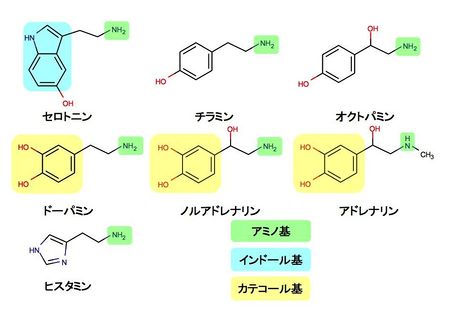

神経科学において、モノアミンとは、主にセロトニン(インドールアミンの一種)、およびドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン(この3つはカテコールアミンの一種)を主に指す。また、ヒスタミンもモノアミン神経伝達物質の一種である。これらは神経系において、神経伝達物質または神経修飾物質(neuromodulator)として働く。昆虫やその他の無脊椎動物ではオクトパミンおよびその前駆物質であるチラミンが神経系にて生理活性作用を持つ[1][2]。共通する主な特徴は以下の通りである[3]。

構造

アミノ基 を一つ持つ(図)。セロトニンはインドール基をもつので、インドールアミンといえる。またドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンはカテコール基をもつので、カテコールアミンとも呼ばれる。

合成

カテコールアミンおよびインドールアミン(セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン)の合成には、テトラヒドロビオプテリン(BH4)が必須である。すなわち、セロトニン生合成の律速酵素はトリプトファン水酸化酵素、またカテコールアミン生合成の律速酵素はチロシン水酸化酵素であるが、いずれもBH4を補酵素とする[4]。

BH4はGTPよりGTP cyclohydrolase 1(GCH1)、6-Pyruvoyltetrahydrobiopterin synthase (PTS)、Sepiapterin reductase(SPR)の3つの酵素により生合成される[4]。

小胞性トランスポーター

モノアミンのシナプス小胞への取り込みは、小胞モノアミントランスポーター (vesicular monoamine transporter, vMAT)ファミリーが担う。vMAT1、vMAT2からなり、vMAT1はおもに副腎のクロム親和性細胞、vMAT2は神経細胞で発現している。vMATはH+との交換輸送によりモノアミンを小胞内に蓄積させる[5]。

再取り込み

細胞外のモノアミンの再取り込みは、セロトニントランスポーター(SERT)、ドーパミントランスポーター(DAT)、ノルエピネフリントランスポーター(NET)などが行うが、各トランスポーターは他のモノアミンを取り込む能力も有する。シナプス間隙におけるモノアミン濃度の調節は、再取り込みの寄与が高い[6]。

代謝分解

モノアミンの代謝分解においては、モノアミン酸化酵素(monoamine oxidase, MAO)が共通して重要な酵素である。MAOはモノアミンのアミノ基をアルデヒド基に酸化する。MAOはミトコンドリア外膜に局在し、細胞内のノルアドレナリン(再取込みされたものを含む)の分解に関与する。ただしMAOに比べてvMAT2の方がノルアドレナリンに対する親和性がずっと高いため、シナプス小胞への取り込みの方がMAOによる分解よりも優先されると考えられる[7]。MAOにはMAO-AとMAO-Bがあり、二つの別の遺伝子によりコードされている。MAO-AとMAO-Bはモノアミン作動性神経細胞およびグリア細胞に発現しているが、発現量は細胞の種類により異なり、また動物種によっても違いが見られる[7]。

神経修飾因子としての機能

モノアミン作動性神経細胞の細胞体は、一部例外を除くと、後脳または中脳にほぼ集中し、投射先は脳の広範な部位に及び、多様な調節効果を及ぼすのが特徴である。このためモノアミン神経伝達物質は脳・神経機能を「修飾(modulate)」すると言われる。すなわち、例えば代表的な神経伝達物質であるグルタミン酸は、イオンチャンネル型グルタミン酸受容体を介して速い神経興奮を引き起こし、また短期・長期の可塑性を示す(シナプス可塑性)。一方、モノアミン神経伝達物質は、神経細胞の興奮性やシナプス可塑性を様々な経路を介して調節し、脳機能に影響を与えると考えられている。

精神疾患との関連

モノアミンが脳の精神的活動に重要とされる根拠の一つは、精神疾患に用いられる薬物の多くがモノアミン神経伝達を標的にしていることである。例えば、代表的な精神疾患である統合失調症に用いられる薬の多くは、ドーパミンD2受容体に対する阻害効果を示す。うつ病に用いられる薬、SSRIは、セロトニン再取り込みの阻害剤である。しかしながら、これらの精神疾患の発症においてモノアミン系神経伝達の異常が原因であるかは必ずしも明らかではない[8][9][10]。

受容体

モノアミンの受容体はイオンチャンネル型である5-HT3型受容体を除き、いずれもGタンパク質共役型である。共役するGαタンパク質の種類により、下流のシグナル伝達経路が異なる。

ドーパミン

詳細はドーパミンの項目参照。

カテコールアミンの一つである。中枢神経系の伝達物質、及び末梢のシグナル分子として働く。

神経解剖

ドーパミン神経の長い投射系は大きく3つに分けることができる。起始核はいずれも脳幹部にあり、黒質(A9)から線条体(尾状核、被殻)に投射する黒質線条体系ドーパミン投射、腹側被蓋ドーパミン細胞(腹側被蓋野A10)から辺縁系皮質(前頭前野、帯状回、嗅内領野)に投射する中脳皮質系ドーパミン投射、腹側被蓋ドーパミン細胞(赤核後野A8, 腹側被蓋野A10)からそれ以外の辺縁系(側坐核、中隔野、嗅結節、扁桃体、梨状葉皮質)に投射する中脳辺縁系ドーパミン投射がある。黒質線条体系は運動系に、中脳皮質系は作業記憶などの認知機能に、中脳辺縁系は報酬系などに関連しているといわれている。

合成・代謝

ドーパミンの前駆物質であるチロシンは必須アミノ酸ではなく、食物からタンパク質として摂取される他、体内で必須アミノ酸であるフェニルアラニンから変換される。チロシン水酸化酵素がドーパミン合成の律速段階である。ドーパミン合成はドーパミン作動性神経のインパルス量に依存し、さらにシナプス前ドーパミン受容体(自己受容体、D2受容体)刺激によって抑制される。ドーパミンはMAOとCOMTにより主たる代謝産物であるホモバニリン酸 (HVA)まで代謝される。

放出の制御

ストレス、運動などのドーパミン作動性神経のインパルス流量を増やす刺激により、シナプス小胞からシナプス間隙へのドーパミン放出が促進され、細胞外ドーパミン濃度は増加する。ストレスでは中脳皮質ドーパミン系が特に活発化し、運動では黒質線条体ドーパミン系が特に活発化する。いったん放出されたドーパミンは側坐核や線条体では主としてドーパミン作動性神経の神経終末にあるドーパミン・トランスポーター(以前はドーパミン取り込み部位と呼ばれていた)というタンパク質により神経終末に再取り込みされ、シナプス間隙のドーパミン濃度は調節されている。ドーパミン再取り込み阻害薬(抗うつ薬のブプロピオン、ナルコレプシーの治療薬であるメチルフェニデート、試薬のGBR12909、麻薬のコカイン、メタンフェタミンなどがドーパミン再取り込み阻害作用を有する)やドーパミン放出促進薬(メタンフェタミン、メチルフェニデート)は前述した3つのドーパミン投射系(黒質線条体、中脳皮質、中脳辺縁系)で細胞外ドーパミン濃度を増加させる。特にメタンフェタミンによるドーパミン増加作用はブプロピオンに比べると顕著であり、ブプロピオンによる増加が2〜3倍程度なのに対して、メタンフェタミンによる増加は10〜20倍までになる。また、選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI)であるセルトラリンも弱いながらドーパミン再取り込み阻害作用を有する。

三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬、SNRIなどのノルアドレナリン再取り込み阻害作用を有する抗うつ薬の投与は、黒質線条体系と中脳辺縁系の神経終末領域の細胞外ドーパミン濃度には影響しないが、中脳皮質系(前頭前野など)の細胞外ドーパミン濃度を増加させることが1990年代に発見された。これらの抗うつ薬はドーパミン再取り込み阻害作用を有さないのに、ドーパミン再取り込み阻害薬のように前頭前野で細胞外ドーパミン濃度を増やすことは興味深く、それまで抗うつ薬の作用機序から見逃されていた点であった。

その作用機序としては以下の2つの機序が考えられる。

- ノルアドレナリン作動性神経からノルアドレナリンがシナプス間隙に放出されるときに、前駆物質であるドーパミンも一緒に放出される、

- ノルアドレナリン作動性神経とドーパミン作動性神経(側坐核、線条体以外では前頭前野に投射している)から放出されるドーパミンはドーパミン・トランスポーターのみならず、ノルアドレナリン・トランスポーターからも神経細胞内に再取り込みされるため、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬投与によりドーパミンのノルアドレナリン・トランスポーターへの取り込みが阻害される。

以上の2つの機序に加えて、前頭前野ではドーパミン作動性神経に比べて、ノルアドレナリン作動性神経の神経終末が比較的多いという解剖学的特徴が寄与して、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬投与により前頭前野細胞外ドーパミン濃度が増加すると考えられる。一方、線条体や側坐核では、ドーパミン作動性神経の神経終末のほうがノルアドレナリン作動性神経の神経終末よりも圧倒的に多く、細胞外のドーパミンはほとんどドーパミン作動性神経終末にあるドーパミン・トランスポーターにより取り込まれる。

多くの抗精神病薬、三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬が有する5-HT2C受容体遮断作用は3つのドーパミン投射系(黒質線条体、中脳皮質、中脳辺縁系)で細胞外ドーパミン濃度を増加させる。したがって、5-HT2C受容体はドーパミン作動性神経に対して、おそらく細胞体レベルで緊張性の抑制作用を有すると考えられる[10]。

ドーパミン受容体

ドーパミンが作用する受容体はドーパミン受容体と呼ばれ、D1、D2、D3、D4、D5の5種類の受容体サブタイプがある。

ノルアドレナリン

ノルエピネフリン (norepinephrine) とも呼ぶ。詳細はノルアドレナリンの項目参照。

カテコールアミンの一つである。中枢並びに交感神経の神経伝達物質として働くほか、副腎髄質より放出されホルモンとして働く。

神経解剖

ノルアドレナリンを神経伝達物質とする神経(ノルアドレナリン神経)の細胞体は中枢神経系では主として橋中心灰白質内の青斑核にあり、そこから脳全体に投射する。

合成・代謝

ノルアドレナリンはチロシンからドーパミンを経由して合成される。チロシン水酸化酵素が律速段階で、ノルアドレナリン合成はノルアドレナリン作動性神経のインパルス量に依存し、さらにシナプス前ノルアドレナリン受容体(自己受容体、α2アドレナリン受容体)刺激によって抑制される。ノルアドレナリンはMAOとカテコールO-メチル基転移酵素(COMT)により主たる代謝産物である3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルグリコール (MHPG)まで代謝される。

放出の制御

ストレスなどのノルアドレナリン作動性神経のインパルス流量を増やす刺激により、シナプス小胞からシナプス間隙へのノルアドレナリン放出が促進され、細胞外ノルアドレナリン濃度は増加する。いったん放出されたノルアドレナリンはノルアドレナリン作動性神経の神経終末にあるノルアドレナリン・トランスポーター(以前はノルアドレナリン取り込み部位と呼ばれていた)というタンパク質により神経終末に再取り込みされ、シナプス間隙のノルアドレナリン濃度は調節されている。ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(ほとんどの三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 (SNRI)のほか、2009年4月に注意欠陥/多動性障害ADHDの治療薬として承認されたアトモキセチン)投与はほぼ全脳で細胞外ノルアドレナリン濃度を増加させる。自己受容体であるα2アドレナリン受容体遮断は細胞外ノルアドレナリン濃度を増加させる。

アドレナリン受容体

ノルアドレナリンとアドレナリンが作用する受容体はアドレナリン受容体と呼ばれる(なお、中枢神経系ではアドレナリン作動性神経はノルアドレナリン作動性神経に比べてはるかに数は少ない)。アドレナリン受容体のサブタイプはα1がA, B, Dの3種類、α2がA, B, Cの3種類、βが1,2,3の3種類あり、計9種類ある。そのうち、脳に多いのはα1A、α1B、α1D、α2A、α2C、β1といわれている。抗うつ薬服用によって増えた細胞外ノルアドレナリンがどの受容体サブタイプを介して抗うつ効果を惹起しているのかについてはまだわかっていない。

アドレナリン

エピネフリン (norepinephrine) とも呼ぶ。詳細はアドレナリンの項目参照。

カテコールアミンの一つである。中枢並びに交感神経の神経伝達物質として働くほか、副腎髄質より放出されホルモンとして働く。

神経解剖

アドレナリンを神経伝達物質とする神経(アドレナリン神経)の細胞体は、中枢神経系では、後脳延髄に存在し、そこから視床下部などへ上行性投射、および脊髄へ下降性投射を形成している。

合成・代謝

アドレナリンはチロシンからドーパミン、ノルアドレナリンを経て、最後にフェニルエタノールアミン-N-メチル基転移酵素(PNMT)により合成される。脳においてアドレナリンの多くは、ノルアドレナリンと同様、MAO、アルデヒド還元酵素、およびカテコールO-メチル基転移酵素(COMT)により3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol(MHPG)へ代謝され、さらに3-methoxy-4-hydroxymandelic acid (VMA)となって尿中に排出される。

受容体

アドレナリンはノルアドレナリンと共にアドレナリン受容体(adrenergic receptorまたはadrenoceptor)に結合し活性化する。αおよびβのサブファミリーからなる。より細かくは、α1A-α1D、α2A-α2C、β1、β2、β3、から構成されている。いずれも三量体Gタンパク質共役型の受容体である。ノルアドレナリンの節参照。

セロトニン

詳細はセロトニンの項目参照。

インドールアミンの一つである。中枢神経系の伝達物質として働き脳機能の調節において重要な役割を果たす他、生体内の大部分(~95%)のセロトニンは末梢に存在し[11] [12]、血管収縮、腸管蠕動運動、血小板凝縮などの調節因子として末梢でも多様な作用を持つ。

神経解剖

セロトニン神経の細胞体は橋や脳幹にある縫線核群(B1〜B9)から大脳・小脳・脊髄全体に軸索を投射している。大脳皮質、扁桃体には背側縫線核から、海馬には正中縫線核から投射があり、それぞれの起始核は異なる。

合成・代謝

セロトニンは必須アミノ酸であるトリプトファンから合成される。セロトニン合成の律速段階であるトリプトファン水酸化酵素は基質によって飽和されていないため、トリプトファンの取り込み、血中の遊離トリプトファン濃度がセロトニン合成に影響を与える。トリプトファンの脳内への取り込みは能動的取り込み機構を介しているが、芳香族アミノ酸や分枝鎖アミノ酸によって阻害される。トリプトファンの過剰摂取はセロトニン合成を増加させる。また、トリプトファンは血中ではタンパク質に結合しており、トリプトファンのタンパク質結合を阻害する薬物(例えばバルプロ酸)の投与により血中の遊離トリプトファン濃度は上昇するため、脳内セロトニン濃度は上昇する。セロトニンはMAO-Aによって5-HIAAに代謝されるが、MAO-Bによる代謝はうけない。興味深いことに、セロトニン作動性神経内に、MAO-Bは存在するが、MAO-Aは存在しない。したがって、セロトニンの代謝はセロトニン作動性神経内ではなく、それ以外の細胞で行われると考えられる。

放出の制御

ドーパミンやノルアドレナリンと同様に、ストレスによりセロトニン作動性神経のインパルス流量は増え、シナプス間隙へのセロトニン放出が促進され、細胞外セロトニン濃度は増加する。放出されたセロトニンはセロトニン作動性神経の神経終末にあるセロトニン・トランスポーター(以前はセロトニン取り込み部位と呼ばれていた)というタンパク質により神経終末に再取り込みされ、シナプス間隙のセロトニン濃度は調節されている。セロトニン再取り込み阻害薬(3級アミンの三環系抗うつ薬とSSRI)投与はほぼ全脳で細胞外セロトニン濃度を増加させる。

セロトニン作動性神経の自己受容体は3種類あり、細胞体に5-HT1A受容体が、神経終末に5-HT1B受容体と5-HT1D受容体が存在する。これらの自己受容体はいずれもセロトニン作動性神経の発火とセロトニン放出を抑制する。5-HT1B受容体と5-HT1D受容体は相同性が高く、片方のアゴニストあるいはアンタゴニストは他方の受容体にも親和性を有することが多い。SSRIとの併用では、5-HT1B受容体アンタゴニストも5-HT1A受容体アンタゴニストも細胞外セロトニン濃度をさらに増加させ、両アンタゴニストの併用はより効果的であるという報告もある。動物実験ではSSRI急性投与による細胞外セロトニン濃度の増加は2〜3倍であり、反復投与によって低用量の効果は増強するが、高用量のSSRIによる細胞外セロトニン濃度増加の程度は反復投与によって増強しない。しかし、セロトニンの自己受容体アンタゴニスト(特に5-HT1A受容体アンタゴニスト)をSSRIと併用するとSSRIの細胞外セロトニン濃度に対する効果がさらに大きくなる。

5-HT1A受容体の自己受容体を介したネガティブ・フィードバックのみならず、セロトニン作動性神経が投射する神経細胞にある5-HT1A受容体を介したlong-loopネガティブ・フィードバックによってもセロトニン作動性神経は調節されている。

細胞外セロトニン濃度は異種受容体であるα2アドレナリン受容体による制御もうけており、α2アドレナリン受容体遮断薬のSSRIとの併用はセロトニン再取り込み阻害作用による細胞外セロトニン濃度増加作用を増強する。

セロトニン受容体

セロトニン受容体サブタイプはドーパミン、アドレナリン受容体と比べてより多彩であり、1A、1B、1D、1E、1F、2A、2B、2C、3、4、5A、5B、6、7の14種類ある。

ヒスタミン

詳細はヒスタミンの項目参照。

ヒスタミンは末梢組織における炎症の重要なメディエーターであるが、中枢神経系においては神経伝達物質としても働く[3][13][14]。脳におけるヒスタミンの作用は、覚醒の維持を助けるものであると考えられている。また、抗アレルギー薬のもつ眠気の副作用は中枢神経系での作用であると考えられている。

神経解剖

ヒスタミン作動性神経細胞は、視床下部の隆起乳頭体核に存在する。投射先は脳全域に及ぶが、その密度は低い。

合成・代謝

ヒスタミンは、ヒスチジンからヒスチジン脱炭酸酵素により生合成される。ヒスチジン脱炭酸酵素はピリドキサールリン酸を補酵素として必要とする。ほ乳類脳においてヒスタミンの多くはヒスタミンメチル基転移酵素によりメチル化され、さらにモノアミン酸化酵素B(MAOB)により酸化され、メチルイミダゾール酢酸となり排出される。

ヒスタミン受容体

ヒスタミン受容体はH1からH4型が存在し、現在はその全てが脳で発現しているとされる。H1受容体はホスホリパーゼCを活性化し、イノシトール三リン酸(IP3)およびジアシルグリセロール(DAG)を増加させる。H2受容体はcAMPカスケードを活性化、逆にH3受容体はcAMPカスケードを抑制する。H4受容体の作用についてはまだはっきりと分かっていない。H1およびH2受容体は神経細胞の興奮性や可塑性を調節する。H3受容体はヒスタミン作動性神経細胞や、特定の中枢神経細胞のプレシナプスに発現し、神経伝達物質の放出を抑制する働きがある[13]。

関連項目

参考文献

- ↑

Roeder, T. (1999).

Octopamine in invertebrates. Progress in neurobiology, 59(5), 533-61. [PubMed:10515667] [WorldCat] - ↑

Potter, C.J., & Luo, L. (2008).

Octopamine fuels fighting flies. Nature neuroscience, 11(9), 989-90. [PubMed:18725900] [WorldCat] [DOI] - ↑ 3.0 3.1 Cooper JR, Bloom FE, Roth RH (2003)

The Biochemical Basis of Neuropharmacology, 8th ed.

Oxford University Press, New York.

(邦訳 神経薬理学、樋口宗史監訳、メディカル・サイエンス・インターナショナル、東京、2005) - ↑ 4.0 4.1

Thöny, B., Auerbach, G., & Blau, N. (2000).

Tetrahydrobiopterin biosynthesis, regeneration and functions. The Biochemical journal, 347 Pt 1, 1-16. [PubMed:10727395] [PMC] [WorldCat] - ↑

Erickson, J.D., & Varoqui, H. (2000).

Molecular analysis of vesicular amine transporter function and targeting to secretory organelles. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2450-8. [PubMed:11099462] [WorldCat] [DOI] - ↑

Xu, F., Gainetdinov, R.R., Wetsel, W.C., Jones, S.R., Bohn, L.M., Miller, G.W., ..., & Caron, M.G. (2000).

Mice lacking the norepinephrine transporter are supersensitive to psychostimulants. Nature neuroscience, 3(5), 465-71. [PubMed:10769386] [WorldCat] [DOI] - ↑ 7.0 7.1

Youdim, M.B., Edmondson, D., & Tipton, K.F. (2006).

The therapeutic potential of monoamine oxidase inhibitors. Nature reviews. Neuroscience, 7(4), 295-309. [PubMed:16552415] [WorldCat] [DOI] - ↑ E R Kandel, J H Schwartz, T M Jessell

Principles of Neural Science, Fourth Edition

Mc Graw Hill (New York):2000 - ↑ N R Carlson

Physiology of Behavior, Tenth Edition

Pearson Education (Boston):2009 - ↑ 10.0 10.1 井上 猛、中川 伸、小山 司 (2009)

大うつ病性障害の薬理/抗うつ薬 .樋口輝彦,小山 司,神庭重信編,

臨床精神薬理ハンドブック(第二版)

医学書院、pp158-178. - ↑

Gershon, M.D., & Tack, J. (2007).

The serotonin signaling system: from basic understanding to drug development for functional GI disorders. Gastroenterology, 132(1), 397-414. [PubMed:17241888] [WorldCat] [DOI] - ↑

Mohammad-Zadeh, L.F., Moses, L., & Gwaltney-Brant, S.M. (2008).

Serotonin: a review. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 31(3), 187-99. [PubMed:18471139] [WorldCat] [DOI] - ↑ 13.0 13.1

Haas, H.L., Sergeeva, O.A., & Selbach, O. (2008).

Histamine in the nervous system. Physiological reviews, 88(3), 1183-241. [PubMed:18626069] [WorldCat] [DOI] - ↑

Passani, M.B., & Blandina, P. (2011).

Histamine receptors in the CNS as targets for therapeutic intervention. Trends in pharmacological sciences, 32(4), 242-9. [PubMed:21324537] [WorldCat] [DOI]